日立デザインの歴史は,1957年に家電事業部の意匠研究所として発足したことに始まった。

その後,日立グループの事業拡大に伴ってデザインの対象を広げるとともに,モノのデザインにとどまらずコミュニケーションのデザインという新しい領域に挑戦する。

さらに,デザイナーと研究者が一体となった研究体制への再編を機に,顧客協創方法論「NEXPERIENCE」を体系化し,事業に貢献するR&Dの牽引役を担っている。

今後は,培ってきたメソッドやITツールを駆使しながら顧客協創を加速させる一方,ビジョンデザインによる将来の社会課題の洞察,その課題解決に向けたイノベーション創出に取り組んでいく。

エネルギー領域のビジョン “Energize Our Future Communities”

鹿志村 香

鹿志村 香

未来投資本部

ロボット・AIプロジェクトリーダ

1990年入社,ユーザビリティ,ユーザーエクスペリエンスなどの研究に従事後,デザイン本部長,東京社会イノベーション協創センタ長を経て2017年より現職。

今,持続可能で,より豊かな社会の実現をめざした動きが国内外で加速している。国連サミットでSDGs(持続可能な開発目標)が,COP21(国連気候変動枠組条約第21回締約国会議)でパリ協定がそれぞれ採択され,国際的な合意とその具体的な取り組みが進展する一方,日本国内では社会課題の解決と経済発展の両立をめざすSociety 5.0が策定された。そうしたトレンドの中,課題解決のためのイノベーションが期待されると同時に,企業の果たす役割がますます重要になってきている。

日立グループは,社会イノベーション事業において,これまで国内外でさまざまな実績を上げてきた。規模の大きいそれらの事業は,プロジェクトの計画から実現まで10年,20年以上かかる場合もあり,多数のステークホルダーが関わるものが少なくない。それゆえ,具体的な将来像を見える化し共有していないと,本来は享受できるはずであった成果を得ることが難しくなる。そこで日立が考え出したのが,顧客協創のための「ビジョンデザイン」という手法だ([1],[2]参照)。これは,将来の社会課題とそれらが解決した社会の姿を生活者の視点で描き,それを可能とする革新的な技術の開発につなげるというもの。この手法の確立においてまとめ役を担ってきた未来投資本部ロボット・AIプロジェクトリーダの鹿志村香は,将来像を描く意味について次のように語る。

「問題解決のアイデアをサービス利用者のシナリオで具体的に示すことによって,いろいろな人に意見をもらい,実り多い対話を促すことがねらいです。『こうありたい』という将来像について語り合うといっても,人によって将来の姿の見え方が違っているでしょうし,将来の社会課題を議論するにしても具体的な材料がなければ漠然とした内容にとどまってしまいます。日立の将来ビジョンでは,議論を活性化させるための着眼点とそれを解決するアプローチのおもしろさを追求しています。そして最も根本的な特徴は,生活者の視点に立脚し,社会イノベーションによって人々の『幸せの瞬間』の実現をめざしていることです」

[3]「CeBIT 2017」での日立グループブース ビジョンデザインプロジェクトの成果の一部は,ドイツ・ハノーバーで開催された国際情報通信技術見本市「CeBIT 2017」において利用シナリオ映像として披露された。

ビジョンデザインプロジェクトの成果の一部は,ドイツ・ハノーバーで開催された国際情報通信技術見本市「CeBIT 2017」において利用シナリオ映像として披露された。

[4]利用シナリオ映像「Ageing with me」 高齢女性の記憶を呼び起こすような発話を促すことで,サービスロボットが認知機能低下の予防をサポートするというストーリーである。

高齢女性の記憶を呼び起こすような発話を促すことで,サービスロボットが認知機能低下の予防をサポートするというストーリーである。

ソリューションやサービスを実際に享受する生活者の視点を何よりも大切にするビジョンデザインは,人に寄り添った技術の開発を促す手法と言える。2017年3月,ドイツで開催された国際情報通信技術見本市「CeBIT 2017」において日立が披露した展示は,それを端的に物語っている([3]参照)。そこでは,「人やモノが動き入れ替わる 持たないことの幸せ」,「消せない不安から人々を守る社会」という方向性の異なる二つの将来ビジョンと,スマートホームとロボットの利用シナリオが発信された。

後者の一つ,「Ageing with me」という利用シナリオの映像の主人公は,認知機能の低下に不安を抱く独り暮らしの高齢女性で,息子からプレゼントされたサービスロボットが彼女の記憶を呼び起こすような発話を促すことを通じ,認知症の予防をサポートするストーリーである([4]参照)。技術の力で認知機能を補完するのではなく,自然な会話の中でロボットがサポートしていくという点が重要なポイントである。

「少子高齢化が進む日本では,長生きという本来すばらしいことが,大きな不安を引き起こしています。『消せない不安から人々を守る社会』は,日本が世界に先駆けて直面しているこの課題に対して,一つの解を示したものです。技術だからこそできる人への寄り添い方を考えながら,どのように幸せにできるかという可能性を,さまざまな人と議論し,より良い未来づくりに向けた活動に展開していきます」(鹿志村)

さらにその後も,京都大学とのコラボレーションでは,2050年の社会課題を抽出する試みも行っている。日立は,今後もこうした研究者とデザイナーが一体となった協業をさらに推し進めていく予定だ。

「生活者起点」というビジョンデザインの基本姿勢は,日立デザインのDNAを受け継ぐものでもある。1957年,日立のデザイン部門は,家電事業部の傘下の意匠研究所として発足し,当初は家庭用電気製品をデザインすることからスタートした。「両袖型」キュービックスタイルを採用したテレビ「FY810」はデザインの力も相まってベストセラー商品となったが,協力メーカーと共同で意匠部品の新材料や表面仕上げの開発に努めたことによる成果と言ってよい。

また,発足にあたっては,デザイン力を高めていくこと,デザインによって需要を喚起することに加え,人々の生活を客観的に捉えることから始めようと試みた。つまり,「体裁が良い」ことをめざすだけでなく,商品の品質を適切に伝えることのできる表現や,消費者が本来求めているものを探る技術として,デザインを活用しようとしていたのである。

具体的には,1962年に取り扱い性や安全性の商品評価と生活分析の重要性を鑑みて実用試験部を設立したほか,1977年から据付実態調査と呼ばれる大規模な家庭訪問調査を始めた([5]参照)。これは,デザイナーが日立の製品を使用している50以上の家庭を訪ね,家族構成や間取り,設置場所や使用状況などを細かに実測・記録する調査であり,現場を観察したデザイナーにとっては,消費者の話を聞くことの大切さを身をもって体験する良い機会となった。

発足間もない1950年代の意匠研究所(その後,「家電研究所」に名称を変更)の活動は家電製品のデザインが中心であったが,日立の事業拡大に伴い,1970年からは「デザイン研究所」として活躍の場も大きく広げていく([6]参照)。

1980年代には,ATM,ワークステーション,ワープロ,スーパーコンピュータ,医療機器,昇降機など,情報機器・公共・産業機器のデザインが新たに加わった。家電製品のデザインとは異なり,公共・産業機器といった社会インフラを支える製品のデザインは,使いやすさや安全性,効率性に加え,継続性や社会性への配慮が必要となる。そのため,飽きのこない美しさに,生活や業務を支えるさまざまなアイデアを盛り込んでいった。また,新幹線のエクステリアデザインを担当するなど,1960年代から手がけていた鉄道車両のデザインもこの頃から本格化した。1991年,交通システム部と連携して開催した「交通車両フェア」は,家電で培った生活者の視点から車両サービスを発想した内容で,日立の技術とデザインを融合させた総合提案の場として好評を博した([7]参照)。

その後,1990年代から情報システムやインタフェース,2000年代からは社会システム,ソリューションを加え,デザインの領域はさらに多層化していく。それまでのモノのデザインというより,人とモノとのやり取り,コミュニケーションをデザインするという,新たなフェーズに突入したのである。そうした中で,大きな転換点となったのが,デザイン研究所が1988年に事業部門ラボからコーポレートラボになったことだった。翌1989年には,先行的なデザイン提案を行う目的で,東京都心の青山にデザイン発信拠点「FEEL」を開設した([8]参照)。これが,のちに「FEEL効果」と呼ばれる外部との積極的な交流の契機となる。他方,組織内のダイバーシティを高めるため,1990年頃より美術系以外の,情報や機械などの工学系や心理学,社会学などを専門分野とする人財の登用を一気に拡大するとともに,対外的には外部のデザイナーとの協業も意欲的に実施した。

こうしたデザイン本部の歩みは,人間を機軸にデザイン領域の拡大と深化を追求してきたものと言えるだろう。2000年代に入ると,そうした取り組みを方法論として確立する試みが始まる。ちょうど2001年8月,ブランド価値向上,製品価値向上をめざすため,デザイン研究所からデザイン本部へと組織改革がなされた時期である。

バブル経済が崩壊してほぼ10年が経過していた当時,日本の製造業には,コモディティ化に打ち勝つ価値提供が求められていた。その中でデザイン本部は,2000年前後から注目され始めた「経験価値=エクスペリエンス」という考え方に着目する。経験価値とは,製品やサービスそのものの物質的・金銭的な価値ではなく,その利用経験を通じて得られる効果や感動,満足感,安心といった多様な方向性を持つ主観的な価値をいう。こうした経験価値は,主としてマーケティングやユーザーインタフェースデザインの観点から捉えられていたが,そのトレンドをビジネスの領域に取り込んで方法論として確立するために,日立のデザイン本部はエクスペリエンスデザインの基盤となる技術の開発・洗練に取り組んだのである。

北川 央樹

北川 央樹

東京社会イノベーション協創センタ センタ.長

1992年入社,UX設計,ExアプローチとNEXPERIENCEの体系化,Lumadaの事業開発に従事後,2017年より現職。

エクスペリエンスデザインの考えの下で新しい領域を開拓する中,日立デザインはエスノグラフィ調査,Exアプローチ(Experience oriented approach),ビジョンデザインという三つの方法論を結実させていく。

エスノグラフィ調査は,現場で行われていることをつぶさに観察し,顧客の本質的課題や潜在的なニーズを発掘・共有するための手法である([9]参照)。また,Exアプローチは,SEや業務コンサルタントに加えてデザイナーがシステム開発の上流工程に入って,課題発見・共有・解決というサイクルを迅速に繰り返すことでイノベーションの拡大をめざす顧客協創の実践的な方法論だ。冒頭に挙げたビジョンデザインが将来の社会課題の把握に用いられるのに対し,エスノグラフィ調査とExアプローチは現状把握のために用いられる。Exアプローチの確立で中心的な役割を果たした東京社会イノベーション協創センタ センタ長の北川央樹は,これら三つの方法論は共通して日立の事業展開に寄り添う形で生まれてきたものだと指摘する。

「2007年に当社の高速鉄道車両Class 395などのメンテナンス拠点として,英国のアシュフォードに保守施設を新設しましたが,そこで保守事業を行うにあたって,エスノグラフィ調査を実施しました。これまでエスノグラフィは製品やシステムの課題抽出に活用してきましたが,英国鉄道事業では,効率的な保守のオペレーションが収益のカギを握るとのことから,保守業務の効率化に関する課題抽出と解決施策の検討に役立てました。このようにして,私たちはOT(制御技術)の世界の中でエスノグラフィ調査の方法を磨き,カスタマイズしてきました。一方,Exアプローチは,もともとITシステムをいかに効率的に構築するかを目的として開発したもので,システムの設計や要件定義よりもさらに上流の工程において理解・展望・納得の段階を踏まえた合意形成手法と言えるものです」

さらに,柏の葉スマートシティプロジェクトなどに適用されているビジョンデザインは,スマートシティの事業に取り組む方法論として開発されたものである。いずれも,日立は実践を通してより事業に役立てられる方法論として確立してきた。

[9]エスノグラフィ調査の例 現場を観察し,本質的な課題や潜在的なニーズを発掘・共有するエスノグラフィ調査は,国内外で100件以上の実績がある。

現場を観察し,本質的な課題や潜在的なニーズを発掘・共有するエスノグラフィ調査は,国内外で100件以上の実績がある。

[10]NEXPERIENCEによる顧客協創のプロセス 「手法」,「ツール」,「空間」により体系化した顧客協創方法論「NEXPERIENCE」を用いて,顧客との事業構想から事業化に至るまでの顧客協創プロセスをトータルで支援し,社会イノベーション事業をリードしていく。

「手法」,「ツール」,「空間」により体系化した顧客協創方法論「NEXPERIENCE」を用いて,顧客との事業構想から事業化に至るまでの顧客協創プロセスをトータルで支援し,社会イノベーション事業をリードしていく。

[11]顧客協創のための手法とツール 顧客協創プロセスの各工程に適した手法とITツールを備え,質の高い議論や独創的なアイデアの創出を促進し,新規事業の開拓に貢献する。

顧客協創プロセスの各工程に適した手法とITツールを備え,質の高い議論や独創的なアイデアの創出を促進し,新規事業の開拓に貢献する。

そして2015年,デザイン本部はさらなる転換点を迎えることになる。日立が顧客起点型の研究開発をグローバルに推進するため,顧客と課題を共有し,新たなソリューションを協創する組織として「社会イノベーション協創統括本部」を新設,「東京社会イノベーション協創センタ」(CSI東京)をはじめ,顧客協創を進める拠点を国内外に設置したのである。イノベーション創出にまで研究開発部門が踏み込むための一環として,社会イノベーション協創センタは,R&D体制の組織再編において,顧客協創をミッションとするデザイナーと研究者が融合した部門であり,それまでデザイン本部が進めてきたことをさらに発展させるための組織となった。

「CSI東京では,研究者とデザイナーの同床化によって,いわば『先端技術×デザイン』が実現したことで,他社が容易に追従できないイノベーティブなアイデアを生み出しやすい土壌ができるなど,大きな効果が出始めています。デザイナーと研究者とのコラボレーションでは,顧客起点でのソリューションコンセプトを,先端技術を取り入れたプロトタイピングにより具現化することで,顧客提案や価値検証をよりリアリティのあるものにします」(北川)

社会イノベーション協創センタ新設は,顧客協創方法論「NEXPERIENCE」の体系化というもう一つの大きな成果を生み出した。NEXPERIENCEは,エスノグラフィ調査,Exアプローチ,ビジョンデザインを融合的に取り扱えるようにしたとも言えるが,大きな特徴としてはグローバル化,デジタル化の二つを挙げることができる。

グローバル化については,海外のCSI拠点を中心としてNEXPERIENCEのグローバルな活用が進んでおり,年に2回開催する「NEXPERIENCEグローバルサミット」などを通じて,各地の適用事例や多様な知見を取り入れ,さらに深化を進めている。また,デジタル化という点では,提案したビジネスモデルに対して事業価値をシミュレーションするCyber-PoC(Proof of Concept),KPI(Key Performance Indicator)とその因果構造を可視化する経営課題分析手法といった,さまざまなITツールを用意している。

このように, Exアプローチなどの「手法」とCyber-PoCなどの「ツール」に加え,CSI東京をはじめ北米や欧州のCSI拠点にも顧客協創を促進する場となる「空間」を設けることにより,NEXPERIENCEは,「手法」,「ツール」,「空間」の三位一体として体系化されたのである([10],[11]参照)。

「現在,日立グループは,IoTプラットフォームLumadaを活用し,新たな価値を創出するデジタルソリューションをお客様と共に協創しているところですが,私たちが確立してきたNEXPERIENCEをLumadaの中に取り込み,将来の事業機会の発見からビジネスモデルの設計,事業価値のシミュレーション,事業化に至るまでをつなげ,顧客協創をさらに強力に推進したいと考えています」(北川)

有吉 司

有吉 司

日立総合技術研修所 所長

1983年入社,デザイン研究所,日立デザインセンターヨーロッパ,デザイン本部長,技術戦略室長を経て,2017年より現職。

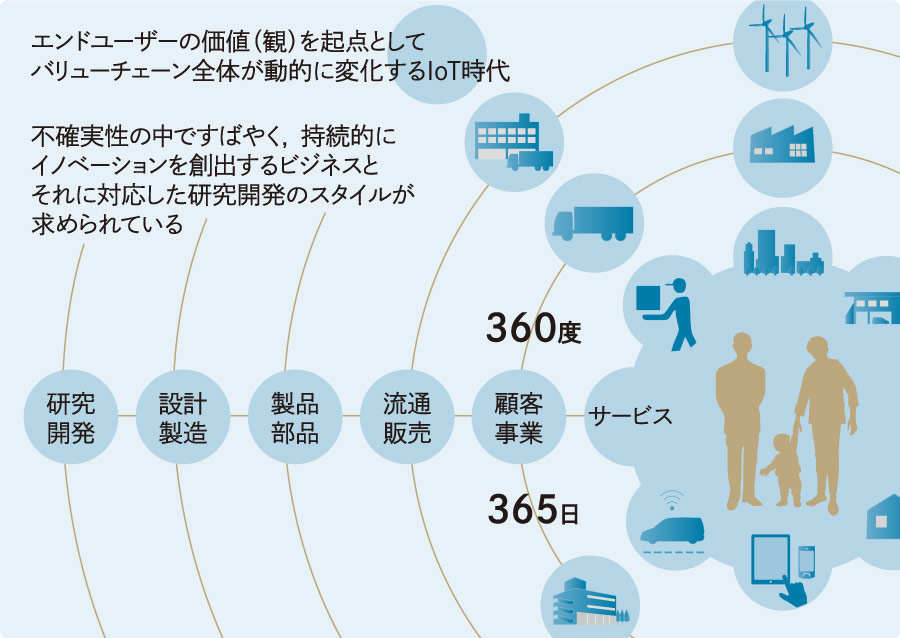

[12]生活者起点のバリューチェーンをつなぐ研究開発の必要性 研究開発部門が顧客や市場との対話を通じて最善解を探すことで,サービス創生のスタート地点である研究開発部門とサービスを享受する生活者のバリューチェーンをつなぐことが重要である。

研究開発部門が顧客や市場との対話を通じて最善解を探すことで,サービス創生のスタート地点である研究開発部門とサービスを享受する生活者のバリューチェーンをつなぐことが重要である。

ここ数年,新たなサービスやビジネスの創出の有効な手法として,デザイン思考が注目されている。企業はもちろん,スタンフォード大学(d.school),東京大学(i.school),慶應義塾大学(SDM)など,多くの教育機関もデザイン思考を用いた企業とのオープンイノベーションによって新たなサービス,ビジネスの創出に取り組んでいる。このようにデザイン思考が求められる理由について,2010年代に本部長としてデザイン部門を率いてきた日立総合技術研修所 所長の有吉司は,こう解説する([12]参照)。

「現在,エンドユーザーの価値観を起点としてバリューチェーン全体がダイナミックに変化するIoT時代を迎えています。そんな唯一の『正解』があるわけではない不確実性の中ですばやく,しかも持続的にイノベーションを創出するビジネスと,それに対応した研究スタイルが求められているわけです。しかしながら,従来のような技術・市場起点で計画的・手順的な研究アプローチでは,なかなか革新的なイノベーションは生まれてきません。人間起点でアジャイル(すばやい)・探索的な研究アプローチへのシフトが必須であり,顧客や市場との対話を通じて最善解を探すデザイン思考がますます重要になってきているのです」

将来の社会課題を洞察・共有し,それを解決する社会イノベーションをR&Dが創出するには,生活者起点のデザイン思考が不可欠なのである。なぜなら,実際にサービスを享受する生活者は,そのサービスを生み出すスタート地点である研究開発部門からは離れて位置するからだ。心地よさや驚き,「幸せの瞬間」といった主観的な価値をすくい上げるデザイン思考の可能性がそこにある。一方,そもそも1950年代から意匠研究所のデザイナーが大勢集まってデザイン検討会をしてきたように,日本の企業が行ってきた「ワイガヤ」による思考共有は,デザイン思考の原型とも言える。現在,日本の企業はそれを逆輸入している状況だが,NEXPERIENCEを体系化した日立は,狭義のデザインの枠を越えてより広く捉え,新たな経営資源とする方向に舵を切ったという点で,日本企業のデザイン部門としての道を切り拓いてきた。

今後,デザインの力はどのような可能性を私たちに見せてくれるのだろうか。有吉が思い浮かべるのは,1980年代に描かれたイラストのイメージだ([13]参照)。それは,農作業中と思しき人物が青空の下で携帯電話を使って笑顔で会話する姿を描いたものである。

「当時,携帯電話は非常に大掛かりな装置で,ごく少数の人たちしか使っていませんでした。今では当たり前とも言えますが,そんなシーンが実現するなんて想像していた人は当時はほとんどいなかったでしょう。こうした構想力がデザインの力であり,私たちは10年後の青い空を見上げるため,地べたを這うように対象と向き合う地道な努力の中でデザインの力を磨いていきたいと考えています」(有吉)

もちろん,すばやく持続的であることが特質であるデザイン思考のアプローチであっても,革新的なイノベーションの創出はそう簡単なことではない。しかし,日立のR&Dはデザインの力を強みに「幸せの瞬間」を実現する社会イノベーションの創出に向けてこれからも邁進していく。