2014年に完成した原子分解能・ホログラフィー電子顕微鏡は,原子分解能レベルで電磁場を観察できる電子顕微鏡である。「常に世界一を」を掲げ,2017年は世界最高分解能の磁場計測,2018年は世界一明るい電子線照射系を実現した。この基本性能を武器に,材料イノベーションを引き起こすべく国家プロジェクトに参画して計測とITとの融合を図り,触媒反応場観察をターゲットに設定して電子1個分の電場計測感度をめざしている。また,外部研究機関との連携も加速することで,科学技術のイノベーションに向けて取り組んでいる。

原子分解能・ホログラフィー電子顕微鏡1)(図1参照)は,故外村彰博士がライフワークとして研究開発に取り組んだ電子線ホログラフィー技術2)の集大成ともいうべき装置であり,原子レベルの分解能で電磁場を観察・計測できる究極の電子顕微鏡である。装置の規模も最大級で,電子ビームのエネルギーは120万エレクトロンボルト(1.2 MeV)であり,2018年11月現在,世界で唯一,球面収差補正器3)を備えた超高圧電子顕微鏡である。また,電子顕微鏡の性能を決める装置安定性を究極まで高め,外部からのノイズ混入を徹底的に排除することで,分解能に限らず,計測装置として世界最高レベルの性能を保持している。

本稿ではまず,2014年の分解能世界記録(2017年8月まで世界最高)に続いて達成した世界No.1の性能を示す成果を紹介し,次にそれを用いて初めて取り組むことができるイノベーションへの挑戦,最後に,内外の研究者に向けたこの装置の利用促進の取り組みを紹介する。

原子分解能・ホログラフィー電子顕微鏡の主な観察対象は,ミクロンレベルから原子サイズレベルまでの微小領域の電場や磁場である。

電子の干渉縞の詳細な計測(ホログラム像の取得)から,電磁場で変調された電子の位相を抽出して電磁場を可視化するので,いかに高い干渉性を持った電子ビームを作り出すかが重要である(第1の課題)。また,磁性材料は,電子顕微鏡用レンズのテスラオーダの強い磁場にさらして観察するわけにはいかない。ところが,電子顕微鏡においては試料をレンズの磁場から離して計測すると分解能が劣化するので,その劣化を最小限にとどめることが電子線ホログラフィーで磁性材料を計測する際の第2の課題である。第3の課題は電場と磁場の分離である。両者とも電子の位相変化として検出されるため,それらを分離するためには何らかの条件を変化させた2つの観察結果を用いなければならない。しかし,変えるべき条件以外がまったく同一である2つの観察を行うのは容易ではなく,それにより計測精度が劣化してしまうという課題がある。

以上3つの課題に対する最近の成果を述べる。

電子の波長が短く(=エネルギーが高く),かつそれがそろっていて,そして電子軌道のばらつきが小さいほど一般に干渉性は高くなる。また,外部からの電磁的なノイズで電子がふらつけば軌道はばらついて干渉性は低下してしまう。原子分解能・ホログラフィー電子顕微鏡では,1.2 MeVとエネルギーが高いので電子の波長は短く,電子を加速するための電圧の安定度は0.3 ppmと高い。装置完成後に解決すべき課題として残ったのは外部からの電磁ノイズ混入の抑制であった。これらのノイズが電子の進行方向を制御する偏向コイルに僅かではあるが混入していたのである。これらの原因の特定と侵入経路の探索を行い,電磁シールドやフィルタのノウハウを駆使してそれらを徹底的に抑制した(図2参照)。その結果,電子の進行方向に対するばらつきを角度で表した開き半角という指標において,実使用条件における最小値として4.0×10-9 radと非常に良好な値を実現し,干渉性の高い電子ビームを得ることができた。

この干渉性と関連する電子ビームの指向性および電子電流密度を合わせた電子顕微鏡の性能指標が輝度(Brightness)である。今回上述の取り組みにより,電子顕微鏡における世界最高輝度3×1014 A/m2srを確認できた4)。輝度が向上すると十分な量の電子を短時間に照射することができるため,画像を撮影する時間(露光時間)を短くできる。すなわち動いている物体でも原子レベルで静止しているように鮮明な画像が得られるようになる。例えば,動作中の電子デバイスや反応中の触媒などを電子顕微鏡で直接観る,いわゆるオペランド計測において威力を発揮すると考えられる。

また,高い干渉性と高い輝度は,基礎科学の分野でも有用である。例えば,電子が粒子でありながら波動でもある二重性をより深く理解するための量子物理学の基礎的研究を深化する取り組みも行っている。2018年1月に国立研究開発法人理化学研究所,公立大学法人大阪府立大学と共同で発表した「新しい二重スリット実験−『波動/粒子の二重性』の不可思議を解明するために−」5)は,この開発成果を活用して得られたものである。

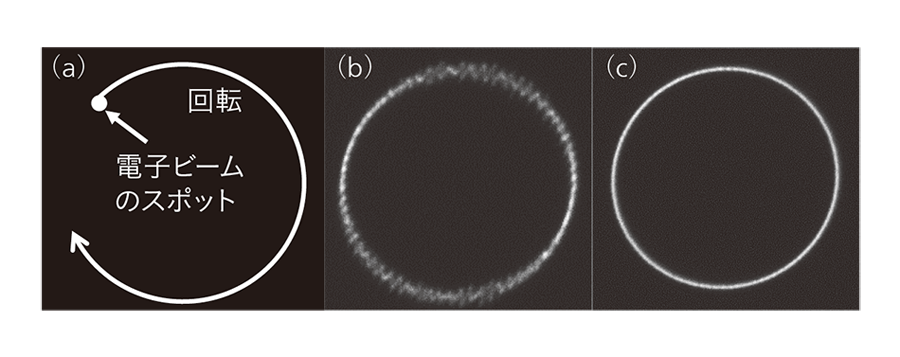

図2|ビームの揺らぎを可視化する実験の説明図とノイズ対策前後の実験結果の例 この実験では,電子ビームのスポットを任意の周波数の信号で回転させてリサージュ図形を撮像する(a)。意図的にノイズの混入する条件で撮像した結果,得られた像は外乱ノイズの影響で(b)のようにぼやけた円になっていた。ノイズ対策後は(c)のようなきれいな円になった。

この実験では,電子ビームのスポットを任意の周波数の信号で回転させてリサージュ図形を撮像する(a)。意図的にノイズの混入する条件で撮像した結果,得られた像は外乱ノイズの影響で(b)のようにぼやけた円になっていた。ノイズ対策後は(c)のようなきれいな円になった。

球面収差補正器を備えた電子顕微鏡ではレンズの球面収差が補正されるため,強い磁場を発生する対物レンズから離れた位置に観察対象試料を置いても球面収差は分解能に影響しない。しかし,電子のエネルギーばらつきから生じる色収差は補正できないため,レンズ磁場から離すと分解能が劣化してしまう。原子分解能・ホログラフィー電子顕微鏡は電子のエネルギーが大きく,また電源の安定性が高いこと,および放出電子のエネルギーばらつきが狭いことから,そもそも色収差が小さい。それにより,レンズから離れた磁場フリーな位置に試料を置いた場合でも,最高で分解能0.235 nmを確認している。これは2014年当時の磁場フリー位置における世界最高値であった。これが前述の第2の課題への答えである。

最後に,第3の課題に対して説明する。これまでは,磁場と電場を分離するため,一度観察した後に試料を180度反転させたり,試料の温度を上げたりして再度観察し,両者の画像を差し引いて電場情報を相殺していたが,それにより試料の位置ずれが生じ,解像度が劣化していた。そこで,電子顕微鏡の中でそれぞれの画像取得直前に極性の異なる高強度パルス磁場を試料に交互に加えて,材料の磁化方向(N極,S極の向き)だけを反転させる技術を開発した。これにより,磁化反転前後の観察結果の差分から高精度に試料の磁場情報のみを取り出すことが可能になった。

前節2.1の世界最高の輝度とこれらの技術などにより,材料(磁性多層膜)内部の磁場分布を0.67 nmというこれまでにない高い分解能で高感度に観察することに成功した6)(図3参照)。なお,ここで計測したCoFeB膜は,次世代メモリーなどへの応用をめざして盛んに研究されている強磁性材料の一つである。

これらの技術開発により,磁石,電磁鋼板,磁性薄膜などの高機能材料の特性に大きく関わる,物質間の境界で生じる磁場の方向や強さを数原子レベルで観察できるようになり,材料イノベーションへの貢献が期待されている。

近年急速に進展している情報科学と電子線ホログラフィー技術を融合させることでさらに高度な計測の実現をめざしている。2016年,国立研究開発法人科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業チーム型研究(CREST:Core Research for Evolutionary Science and Technology)「計測技術と高度情報処理の融合によるインテリジェント計測・解析手法の開発と応用」に,国立大学法人九州大学をリーダーとして国立大学法人大阪大学と共同で提案した「AI(Artificial Intelligence)と大規模画像処理による電子顕微鏡法の技術革新」7)というテーマが採択され,研究を進めている。この研究は超高感度な電磁場計測をめざしたもので,触媒微粒子において電子1個の局在による僅かな電位変化を実測して触媒反応の理解を進めることを主目標に置いている(図4参照)。どこまで微弱な電磁場を計測できるかは原理的には取得画像(ホログラム像)のSN(Signal-noise)比で決まる。すなわち多くの電子を用いて像を形成すればそれだけ計測感度は上がる。しかし,多量の電子を計測対象物に照射するとダメージが生じるため,照射できる量には限界がある。特に触媒微粒子は電子照射に対して必ずしも強くなく,いかに安定したハードウェアと高い輝度の電子ビームをもってしても,SN比向上には限界がある。そこで情報科学による取得画像のSN比向上と,同種の触媒微粒子を多数個分散させた試料を観察して同方向を向いた微粒子を画像処理で選択抽出し,それらの画像を加算することによるSN比の向上に挑戦している(図5参照)。

この手法自体は,タンパク質の構造を電子顕微鏡で解析するために考案されたもので,単粒子解析法と呼ばれている。これにおいては,観察対象粒子がそれぞれ同じ大きさと構造を持ち,向いている方向を特定しやすい特徴的な構造を持っていることが条件となる。触媒微粒子は,タンパク質と比較したとき上述のような条件を十分には満たしていないことが課題であり,深層学習を適用した画像分類技術でこれを解決しようとしている。また,前提として多数枚のホログラム撮影が必要となるが,マニュアル操作の撮影では限界がある。そのため,これまでホログラフィー電子顕微鏡では実現していなかった多数視野の連続自動撮影技術を開発中である。

このプロジェクトでは触媒微粒子の解析を一つのターゲットとしているが,材料解析全般における高精度・高感度化に貢献しうるものである。さらに,ホログラム撮影が自動化されることで開発・製造現場でも利用できる汎用的なものにもなりうると期待している。

究極の電子顕微鏡で何を研究するのか。極微小な電磁場や原子の配列の情報を捉えることで初めて解明できるさまざまな課題に,国内外の最先端の研究・開発チームと連携して取り組むことが必要である。

理化学研究所創発物性科学研究センターの創発現象観測技術研究チームとは,日立基礎研究センタの鳩山地区で長年同床で共同研究を行っており,将来の新機能デバイス・材料の可能性を持った微小磁気渦スキルミオンの解析や電子の持つ波動/粒子の二重性に関する研究など多くの成果を挙げてきた。

他にも国内外の大学や研究機関の研究者と連携して原子分解能・ホログラフィー電子顕微鏡を利用した研究を進めている。さらに多くの材料・物性研究者に知ってもらい,イノベーションの芽となる新たな連携先を探すべく,2017年より文部科学省の先端研究基盤共用促進事業(共用プラットフォーム形成支援プログラム)に参画し,外部の3研究機関と共同で「アトミックスケール電磁場解析プラットフォーム」8)事業を進めている。

原子分解能で電磁場を観察できる原子分解能・ホログラフィー電子顕微鏡であれば,これまで見たことのない原子サイズレベルの電場,磁場の情報を解析できる。常に世界最高の性能を保持するとともに,オープンイノベーションを推進し,画期的な新機能材料やデバイスの開発といったイノベーションの実現に向けて今後も邁(まい)進していく。