新ソリューション・新事業を生み出す協創方法論NEXPERIENCE

ハイライト

NEXPERIENCEは,日立製作所が他社と協創して新たな社会的価値を生み出し,それをソリューションや事業という形で世に出すための,新ソリューション・新事業創生方法論である。2015年に,それまで研究開発部門を中心に工夫されてきたさまざまな手法,ツールが体系化されて以来,日立のグローバル拠点で活用され,成果を上げてきた。本稿では,NEXPERIENCEの基本コンセプトと,主な手法,ツール,および実績を紹介する。また,COVID-19をきっかけに急速に進む事業環境の変化を踏まえ,今後の協創のあるべき姿とそれを支えるデジタル技術の構想を示す。

1. はじめに

COVID-19の感染拡大をきっかけとして,社会や産業を取り巻く環境は一変した。この変化は今後,社会制度,価値観,業務のあるべき姿に大きな影響を与え,事業環境を変えていく。しかし,アフターコロナのビジネスを考えるにあたっては,知らず知らずのうちに,これまでの前提にとらわれたまま議論をしがちである。目の前にある課題だけに気を取られ,背景の変化によって課題の意味も変わり得ることを忘れてしまう。今,イノベーションに必要とされるのは,すでにある課題を解決することだけではなく,前提の異なる世界を想像し,そこから新サービスや事業機会を考えることである。

日立は,2019年4月,東京都国分寺市の中央研究所構内に「協創の森」を開設し,さまざまな協創を行ってきた。これらは,顧客の経営課題やオペレーション課題を起点としたイノベーションであった。この協創の森で活用してきたのが,2015年に日立が発表した協創方法論NEXPERIENCE1),2)である。これは,日立が顧客と共に新しいソリューション,サービス,事業を生み出し,イノベーションを起こすための方法論であり,日立が提供しているソリューション,サービス,テクノロジーの総称Lumada3)の一部である。

しかし,世の中の変化とともに,協創のあり方も,そしてその方法論もまた進化することが必要とされる。本稿では,これまでのNEXPERIENCEの概要と適用事例を紹介するとともに,今後の展望について述べる。

2. 協創方法論NEXPERIENCE

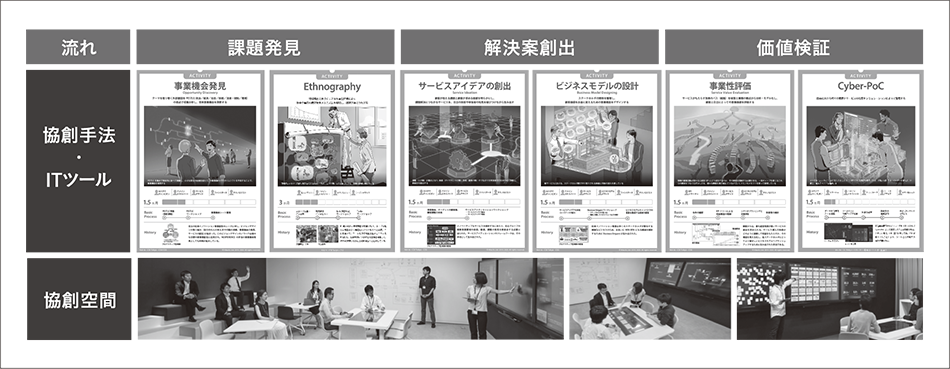

NEXPERIENCEは,サービスデザインとサービス工学を融合・体系化した協創方法論である。2015年以降5年にわたる適用で得られた事例ベースとそこから得られた知見も含み,複数の手法やITツールから成る。ここでは協創の流れに沿って,その主なものを紹介する(図1参照)。

- 課題発見のための手法

社会変化は,時に「きざし」を伴って現れる。環境意識の高まり,シェアリングエコノミーの拡大,多様性の尊重などは,一時的な流行ではないベーストレンドであり,そのきざしは,少し変わったサービスの登場,起業の傾向,一部の先進的ユーザーのニーズとして現れてきた。日立は,社会の変化の「きざし」を収集し,未来洞察の素材として蓄積している4)。この素材は,日立のみで使うものではなく,パートナーとワークショップを行い,将来ビジョンを描くために用いる。少し先の未来を想像し,そこからバックキャストして,事業創生や業務改革の新しい機会を発見している。 - 解決案創出のための手法,ITツール

顧客とともに行う協創ワークショップにはデザイナーが参加し,議論をリアルタイムに可視化して,アイデア発想やビジネスモデル設計を促す。また,議論の結果は,直感的に把握できるイラスト,チャート,ストーリーボードなどにまとめ,次回の議論ではすぐに前回の状態に没入できるようにしている。ワークショップにはアイデア発想を助けるAI(Artificial Intelligence)5)が参加し,参加者の会話を聞きながら,過去に蓄積したアイデア,ソリューション事例,世界の最新ニュースなどの関連コンテンツをリアルタイムに提示し,発想を促すことも試行している。 - 価値検証のための手法,ITツール

発案したアイデアのユーザー利便性,社会的価値,事業収益性を評価し,可視化する手法やシミュレータを用意している。こういった検証の要点は「計算モデル」の構築であるが,これまでの事業企画の経験から多くの事業分野の標準的な計算モデルを用意している。計算モデルにより,どの要因が不確実であるとリスクが大きくなるか,また成否の感度はどの要因から決まっているかを評価する。この評価に基づき,新事業や新サービスを実装するための道筋を作っていく。

図1|協創方法論NEXPERIENCE  日立の協創方法論NEXPERIENCEは,イノベーション創生の一連の流れを支える手法,ITツール,協創空間から成る。

日立の協創方法論NEXPERIENCEは,イノベーション創生の一連の流れを支える手法,ITツール,協創空間から成る。

3. 協創の実績

図2|駅視-visionの画面例  乗客の動きをアイコン化することで,プライバシーに配慮しながら鉄道駅構内の混雑状況を把握できる。

乗客の動きをアイコン化することで,プライバシーに配慮しながら鉄道駅構内の混雑状況を把握できる。

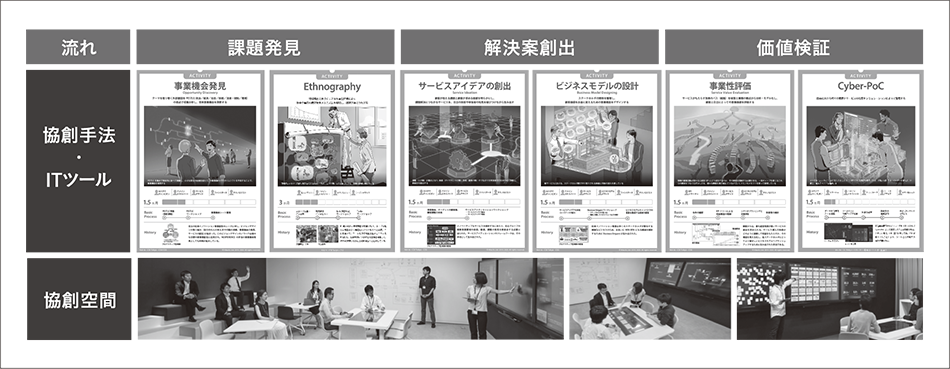

図3|生産・販売計画の立案・実行ソリューションの全体イメージ  経営KPI(Key Performance Indicator)に寄与する製造・販売施策や,現場制約を加味した生産・販売計画を自動的に立案する。

経営KPI(Key Performance Indicator)に寄与する製造・販売施策や,現場制約を加味した生産・販売計画を自動的に立案する。

日立はNEXPERIENCEを用いて,モビリティ,ライフ,インダストリー,エネルギー,ITなどの分野で,1,000件を超える顧客協創に取り組んできた。その中から二つの事例を紹介する。

一つ目は,鉄道利用者向けの情報提供サービス「駅視-vision(エキシビジョン)※)」6)である。本サービスにより,駅の混雑状況をスマートフォンでどこからでも簡単に把握することができる。混雑状況を基に,駅利用者が乗車時間の調整や迂回ルート選択などの判断をしやすくすることがねらいである。

サービス開発にあたっては,まずエスノグラフィ調査やワークショップを通じて,ダイヤが乱れた際に鉄道利用者が必要とするのは駅の混雑状況の把握であることを見いだした。しかし,駅構内の混雑の映像をそのまま配信すると,そこに映り込んでいる駅利用者のプライバシーを侵害する。そこで,サービスアイデア創出手法を用い,技術とデザインの双方からの工夫によってこの問題に対するソリューションを導出した。駅構内カメラを用いた人流解析技術で構内を歩く人の姿を認識し,向きや動きが分かるアイコンに変えてリアルタイムで配信することで,駅の混雑の程度を実感を持って把握できるようにした(図2参照)。

二つ目の事例は,生産・販売計画の立案・実行支援ソリューション7)である。製造業では,顧客ニーズの多様化や昨今のCOVID-19の拡大などにより,需要が大きく変動しており,生産遅延や欠品,過剰生産など,サプライチェーン全体でさまざまな課題を抱えている。このような需要変動に対して本ソリューションは,経営KPI(Key Performance Indicator)の最大化に寄与する製造・販売施策や,現場制約を加味した生産・販売計画を自動的に立案できる。実証実験では,意思決定までに要する時間を約95%短縮できた。

ソリューションの開発にあたっては,顧客とモノづくりプロセスの革新をめざし議論する中で,需要変動に即応するには,日単位に製造・販売施策を検討し,生産・販売計画までを立案しなければならない点に着目した。この施策・計画検討に際しては,販売価格,販売・生産量,設備稼働率などの多数のパラメータを販売先や製品ごとに考慮し,利益,売上,キャッシュフローといった経営KPIの最大化に向け,製造・販売施策を複数パターン検討する必要があった。しかも,生産・販売計画を部門間で調整しながら立案・実行しなければならず,人による作業では限界があった。そこで,ワークショップなどを通じて得られた部門間横断の計画立案や施策検討の現場ニーズを基に,施策パターンをモデル化し,株式会社日立ソリューションズのSCM(Supply Chain Management)最適化シミュレーション技術に組み込むことで,生産・販売計画の立案・実行支援ソリューションを開発した(図3参照)。

本章で紹介した事例は,いずれも顧客課題起点の協創である。その他にも,ビジョン起点の協創や市場変化起点,技術変化起点など,複数の協創パターンを用意している。NEXPERIENCEは,協創パターンや案件の特徴に合わせて手法・ツールを組み合わせ,新サービス,新ソリューションを生み出している。

- ※)

- 駅視-visionは,東急電鉄株式会社の登録商標である。

4. グローバルでの取り組み

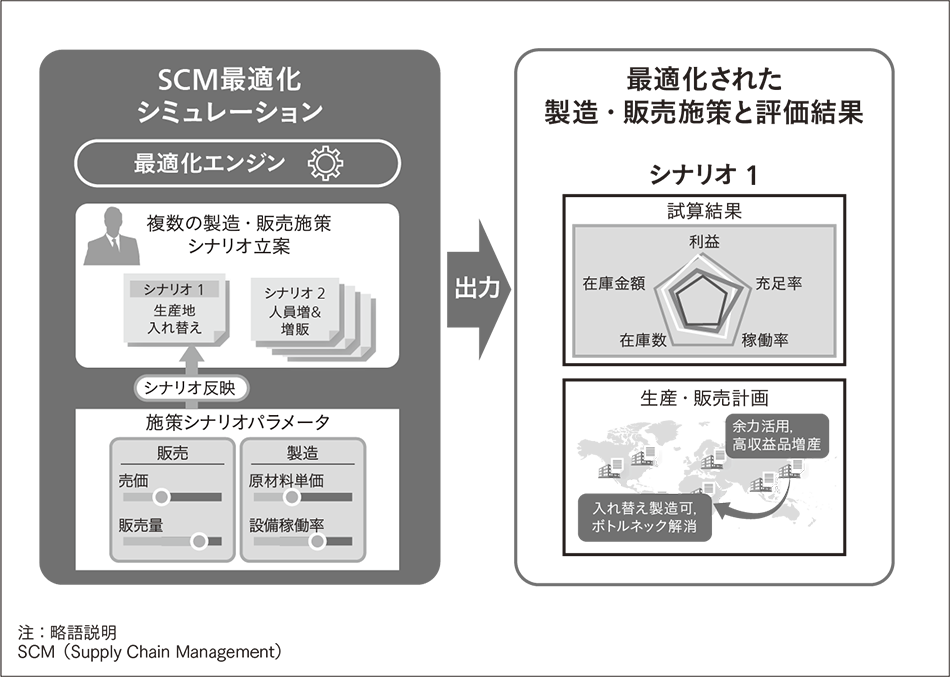

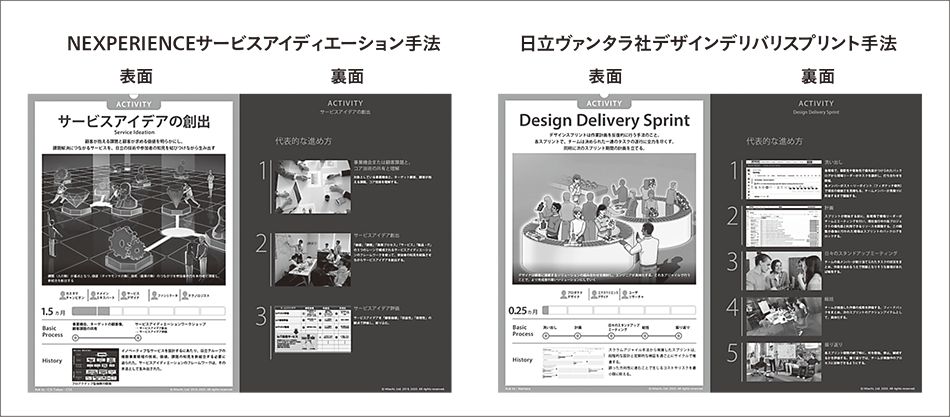

NEXPERIENCEを北米,中国,東南アジア,インド,欧州,オーストラリアで活用し,得られた知見をグローバルに共有して進化させる取り組みを行っている。その一環として,手法やツールをカード形式で「実体化」し,日立社内でグローバルに流通させている。カードには,手法やツールの概要,目的,見込み工数,コツ,事例などが,親しみやすいイラストとともに表記される。詳細なマニュアルやガイドラインは別途参照先を用意している。このNEXPERIENCEカードは,社内での手法の普及のみならず,顧客への手法の紹介にも役立ち,案件に適した手法の組み合わせを議論するにあたっても有効であることが確認できている。

NEXPERIENCEの大部分は日本で開発したものであるが,事業環境や協創に対する考え方は,世界の地域によって異なる。そのため日本で開発した手法そのままの状態では使えず,地域ごとに独自の工夫を行っている。必ずしもすべてをNEXPERIENCEと呼んでいるものではないが,各国で実際に活用されている手法,ツールを同一フォーマットのカードとすることで,グローバルに手法の流通を図っている(図4参照)。

図4|カード化したNEXPERIENCEと,日立ヴァンタラ社の手法の例  各地域の協創実践者の手法,方法論を併せてカード化したことで,NEXPERIENCEのグローバルでの活用機会を高めることができた。

各地域の協創実践者の手法,方法論を併せてカード化したことで,NEXPERIENCEのグローバルでの活用機会を高めることができた。

5. おわりに

NEXPERIENCEは,デザインシンキングを取り入れた協創方法論として,2015年から1,000件を超える適用実績を上げ,顧客の事業拡大に貢献してきた。しかし,事業環境が急激に変化する中で,企業は今,改めて社会における事業の意義を問い直す必要がある。自社の経済価値を考えるだけではなく,社会価値,環境価値,そして社会全体の経済価値を考え,その中に自社の存続意義を見いだしていくことが今まで以上に求められている。

こうした変化に対応するべく,日立は協創の森を二つの点で進化させていく。一つは,「社会の前提を問い直す」ことである。そこに立ち戻って議論することで世界に先駆けて新しい事業領域を見いだし,同時に社会課題の解決にもつながるソリューションを協創で生み出す。もう一つは,「時間と空間の制約を越えた協創環境を構築する」ことである。これまで現地に赴いて実施していたエスノグラフィ調査には,リモートでの実施を併用するとともに,グローバルに展開している協創空間をデジタルでつなぎ,世界のどこからでも専門家が議論に参加できる基盤を作る。事業検証にAR(Augmented Reality)やMR(Mixed Reality)を組み合わせ,社会価値,環境価値,経済価値をよりリアルに可視化する。

日立は,NEXPERIENCEを進化させ,課題そのものを問い直し,最新技術を活用することで社会イノベーション実現に貢献していく。

参考文献など

- 1)

- 石川奉矛,外:顧客協創方法論「NEXPERIENCE」の体系化,日立評論,97,11,659~664(2015.11)

- 2)

- T. Ono et al.: NEXPERIENCE: A Service Design Process for Social Innovation Business, The 6th Asian Conference on Information Systems, pp.129-132 (2017.12)

- 3)

- 日立製作所:Lumada

- 4)

- 日立製作所:きざしを捉える

- 5)

- 古谷修平,外:ワークショップにおける業種横断型アイデア発想の支援ツール開発,第18回情報科学技術フォーラム,第3分冊,pp.61~64(2019.9)

- 6)

- 額賀信尾,外:駅街空間のデジタル化によるイノベーションの創生,日立評論,99,3,288~292(2017.3)

- 7)

- デジタルで現場と経営,サプライチェーンをつなぐソリューション,日立評論,102,6,692~694(2020.11)