5G/6GとAR/VRによる社会インフラ向けDXソリューションの研究開発

ハイライト

高速大容量,高信頼低遅延,同時多接続の特長を持つ5Gが商用フェーズに入り,次世代移動通信規格6Gの議論も各国で始まっている。5G/6Gはこれまで無線とは無縁だったさまざまな産業のDXを加速するドライバーとなり,社会を変えることが期待されている。

日立では,5GとLumadaを組み合わせ,社会インフラ分野における顧客ニーズに沿ったDXソリューションを提供するためのエッジコンピューティング運用技術やAR/VR技術の研究開発に取り組んでいる。これらの技術を用いたDXソリューションの仮説検証を進める場として,北米の日立アメリカ社と日立製作所中央研究所の「協創の森」に5G実証環境を整備した。5Gネットワークを活用した大容量映像の解析による組み立て作業支援や遠隔作業支援などのインダストリー分野ソリューションから着手しており,今後,各産業分野のDXソリューションの開発をめざす。本稿では,これらの技術と5G実証環境,今後の展望に関して概説する。

1. はじめに

高速大容量,高信頼低遅延,同時多接続の特長を持つ5G(Fifth Generation)の商用サービスが2019年4月に米韓で,2020年3月に日本で開始された。ドイツや日本を中心に,自営利用可能なローカル5Gも登場した。いずれも4G[Fourth Generation(LTE:Long Term Evolution)]をアンカーバンドとした高速大容量に寄与するNSA(Non-stand Alone)型5Gが主流である。今後1~2年以内には5G専用コア網の導入も始まり,基地局からコア網まですべてを5G化するSA(Stand Alone)型5Gの商用サービス登場も見込まれる。SA型5Gでは,5Gの真価である高信頼低遅延,同時多接続の利用が可能となり,容量,遅延,接続数の各性能が4G比で一桁向上する。さらなる性能向上や省電力化などをめざす次世代移動通信規格6G(Sixth Generation)の議論も各国で始まっている。加えて,GPU(Graphics Processing Unit)やFPGA(Field Programmable Gate Array),AI(Artificial Intelligence)半導体といったエッジデバイスを活用し,演算処理をクラウドから基地局や集約局,コア網内にオフロードして低遅延実行するMEC(Multi-access Edge Computing),ネットワークを論理分割し用途に応じた通信品質を保証するネットワークスライシングの利用も可能になり,さまざまな産業でのDX(Digital Transformation)を加速すると期待されている。

日立では,5GとLumadaを組み合わせ,社会インフラ分野における顧客ニーズに沿ったDXソリューションを提供するためのエッジコンピューティング運用技術やAR(Augmented Reality),VR(Virtual Reality)技術の研究開発に取り組んでいる。これらのDXソリューションの仮説検証を進める場として,北米の日立アメリカ社(Hitachi America, Ltd.)と日立製作所中央研究所の「協創の森」に5G実証環境も整備した。

2. エッジコンピューティング運用技術

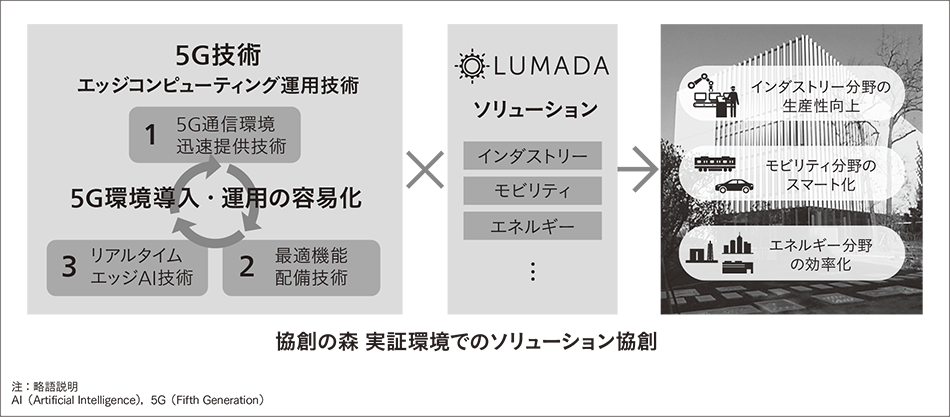

5G/6Gとエッジデバイスの進化は,従来ではコストと性能の両面から難しかった協調型の自律分散処理によるエッジコンピューティングでDXソリューション実現への道を開く。インダストリー分野の例として,製造工場であれば,個々の現場機器が多数のカメラやセンサーで現場状況をリアルタイムに把握し,周囲と情報共有しつつ自律的にリアルタイムフィードバック制御をかけ,工場全体で生産性向上を実現する世界をめざすことが可能になる。製造工場にとどまらず,エンドユーザーの発注から,製造,物流,サービス運用までバリューチェーン全体での最適化へも拡張が期待される。さらには,モビリティ分野のスマート化,エネルギー分野の効率化,最終的には都市全体の最適化といった社会インフラ全体におけるDXソリューションの実現をめざし,日立は,フレームワークとなる三つの要素技術から成るエッジコンピューティング運用技術を開発し,検証を進めている(図1参照)1)。

図1|エッジコンピューティング運用技術の活用イメージ  5Gを活用したデジタルソリューションを現場に迅速に導入し,安定的に運用できる高信頼なエッジコンピューティング運用技術の開発・検証を推進しており,インダストリー,モビリティ,エネルギーなどの社会インフラ分野への適用を進める。

5Gを活用したデジタルソリューションを現場に迅速に導入し,安定的に運用できる高信頼なエッジコンピューティング運用技術の開発・検証を推進しており,インダストリー,モビリティ,エネルギーなどの社会インフラ分野への適用を進める。

2.1 三つの要素技術

目的とするソリューションの要件に応じた通信環境の提供,そのうえで必要なアプリケーション機能の最適配備とリアルタイム処理の実行が,5G/6Gで共通的に利用可能な本フレームワークの要素技術となる。

- 5G通信環境の迅速提供技術

機器制御や映像監視などのソリューションごとに求められる通信品質は異なり,現場にはこれらの複数の通信が混在する。本技術では,現場の通信環境に応じて各ソリューションの通信品質を保証する最適な通信方式を選択提供する。通信事業者が提供する5Gと自営のローカル5Gで対処方法は異なるが,例えば,より高信頼な通信が必要であればパケットや通信路の多重化と最速到達パケットの選択取り込みなどの組み合わせにより,5Gインフラが提供する以上の確実かつ低遅延な通信を実現する。 - 最適機能配備技術

アプリケーションの性能要件を満たすためには,通信遅延を削減できる現場(エッジ)での処理と大量の演算を行えるクラウドでの処理を最適に組み合わせる必要があるが,その設計や配置には多大な工数を必要とする。特に,現場ではスペースや電力,レイアウトなどから生じるコンピューティングやネットワークの制約があり,配置設計は複雑である。本技術では,これらの制約を把握し,現場のシステム環境に応じた最適な機能の配備と追加を容易にし,柔軟なシステム運用を可能にする。エッジに配備する機能の例としては次項の推論モデルなどが挙げられる。 - リアルタイムエッジAI技術

現場のエッジデバイスにはコンピューティング性能の制約があり,画像認識などの高負荷なAI処理のリアルタイムでの実行が困難である。本技術では,エッジデバイスで動かすDeep Neural Network(DNN:推論モデル)の認識精度を維持しつつ,不要な計算部分を削減するための学習を効率的に行うアルゴリズムにより,推論モデルを自動的に軽量・圧縮生成する2)。こうして,制約のあるエッジデバイスで高負荷なAI処理のリアルタイム実行を可能にする。例えば,作業員の行動追従の認識には10 fps(Frames per Second)の精度が必要であり,汎用サーバであれば100 Wの電力消費となるが,本技術を適用することで消費電力5 Wの組み込みデバイスで実行可能になる。

2.2 エッジコンピューティング運用技術の適用事例

製造ラインの機能変更が頻繁に発生する多品種少量生産の製造現場を模擬し,これら三つの要素技術を組み合わせ,映像による組み立て作業支援ソリューション(AR組み立てナビ)を検証した。その結果,機器制御や映像監視など複数系統の無線通信が混在する環境でも,システムの運用に必要な高信頼(パケット誤り率0.0001%),低遅延(遅延時間50ミリ秒以下)の高品質な通信環境を構築できることを確認した。さらに,従来,人手で1時間以上かかっていたアプリケーションの配備を,専門的な知識がなくとも1分以内で自動的に実施できることを確認した。本技術の応用により,長時間の生産ライン停止を伴うことなく製造ラインの機能変更が可能になり,現場の生産性向上への寄与が期待できる。

3. 5GとAR/VR技術を活用した遠隔作業支援ソリューション

市場では労働人口の減少,熟練者の不足といった課題があり,生産性向上や熟練者の効率的な活用が求められている。日立では社会課題の解決,新たな価値提供に向け,現場と遠隔地をつなぐ遠隔作業支援ソリューションを開発している。本章では日立が考える遠隔作業支援システムの全体像と,日立独自のARスマートグラスを紹介する。

3.1 遠隔作業支援システムの全体像

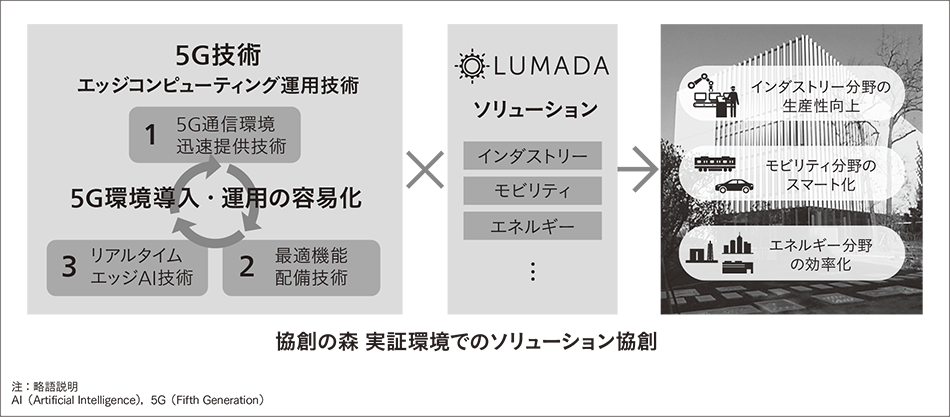

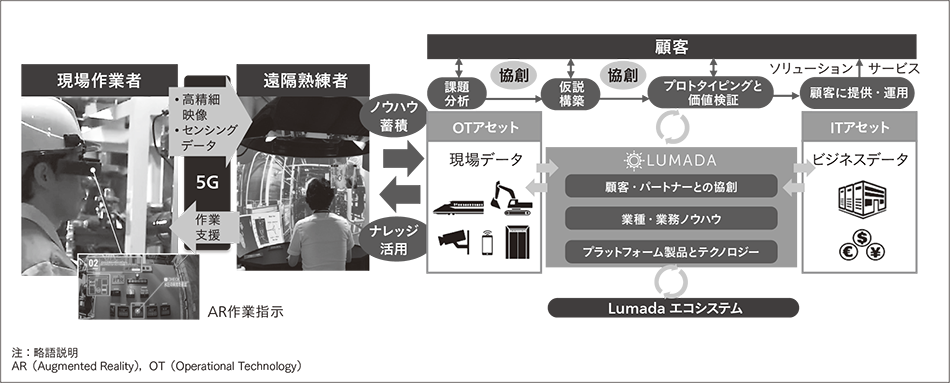

図2|日立の考える遠隔作業支援システム  現場データを取得し,遠隔熟練者に高臨場な環境を提供する。将来的にはLumadaへノウハウを蓄積し,蓄積したナレッジを活用して現場作業者,遠隔熟練者をサポートする。

現場データを取得し,遠隔熟練者に高臨場な環境を提供する。将来的にはLumadaへノウハウを蓄積し,蓄積したナレッジを活用して現場作業者,遠隔熟練者をサポートする。

図2に日立の考える遠隔作業支援システムの全体像を示す。日立の5Gを活用した遠隔作業支援では,遠隔熟練者は現場作業者,作業対象,現場周囲環境の映像情報を高精細かつリアルタイムに確認可能とする。具体的には,現場作業者は視線映像を撮影するカメラ付きのARスマートグラスを装着し,作業者の近くには360度カメラを設置する。作業者が装着したカメラからは作業者視点の映像を,360度カメラからは現場を俯瞰した映像を,5Gを用い高精細かつリアルタイムに遠隔熟練者に送信する。遠隔熟練者は大型ディスプレイの前で周囲の環境から詳細にいたるまで現場状況を把握でき,リアルタイムに作業指示を出すことが可能となる。この遠隔作業支援システムを導入することで,現場作業者は,遠隔熟練者から音声に加えてARスマートグラス上の映像を用いたAR作業指示を受けながら作業を進めることができ,経験の浅い作業者でも安心して作業を行うことができる。将来的には現場の種々のデータを吸い上げ,日立が提供するLumadaと連携することを想定している。

Lumadaは日立が多くの顧客との協創の中で創出したデジタルソリューションをモデル化したものである。遠隔作業システムの業務ノウハウをLumadaに蓄積し,これに基づいて,遠隔熟練者に頼ることなく状況に応じたアラート,リコメンドなどを自動的に行い,現場の人的スキルによらず作業を遂行可能な仕組みの実現をめざす。

3.2 日立のARスマートグラス

4. 5G実証環境の整備と今後の展開

4.1 日立の5G実証環境

図4|日立アメリカ社の5G実証環境  2020年6月,日立アメリカ社構内に専用5Gネットワークを構築した。ジョージア工科大学と共同開発したコラボラティブ・ロボティクス技術を用い,作業者とロボットアームが協調して電動ドライバーを組み立てる事例から,製造ソリューションの実証を開始した。人の作業内容をカメラ,ウェアラブルセンサー,深度センサーで捉え,5GでMEC(Multi-access Edge Computing)サーバへ収集・解析し,次の作業内容を予測してロボットアームに組み立て部品の供給や作業の支援を実行させる。

2020年6月,日立アメリカ社構内に専用5Gネットワークを構築した。ジョージア工科大学と共同開発したコラボラティブ・ロボティクス技術を用い,作業者とロボットアームが協調して電動ドライバーを組み立てる事例から,製造ソリューションの実証を開始した。人の作業内容をカメラ,ウェアラブルセンサー,深度センサーで捉え,5GでMEC(Multi-access Edge Computing)サーバへ収集・解析し,次の作業内容を予測してロボットアームに組み立て部品の供給や作業の支援を実行させる。

5G活用のエッジコンピューティング技術やAR/VR技術によるDXソリューションの仮説検証,有効性検証を進め,それぞれの地域にて顧客協創による開発と価値検証を推進すべく,国内外で5G実証環境を整備している。国外では,日立アメリカ社の研究開発部門の一部である米国カリフォルニア州のシリコンバレーリサーチセンターに,Telefonaktiebolaget LM Ericsson社の協力の下,NSA型の専用5Gネットワークを2020年6月に構築した。同センターは,ジョージア工科大学と共同で開発した,人とロボットが一緒に作業を行うコラボラティブ・ロボティクス技術を用いた製造ソリューションの実証を始めた(図4参照)。今後さらに,今回構築した専用5Gネットワークを活用した産業ソリューションの開発を進めていく予定である4)。

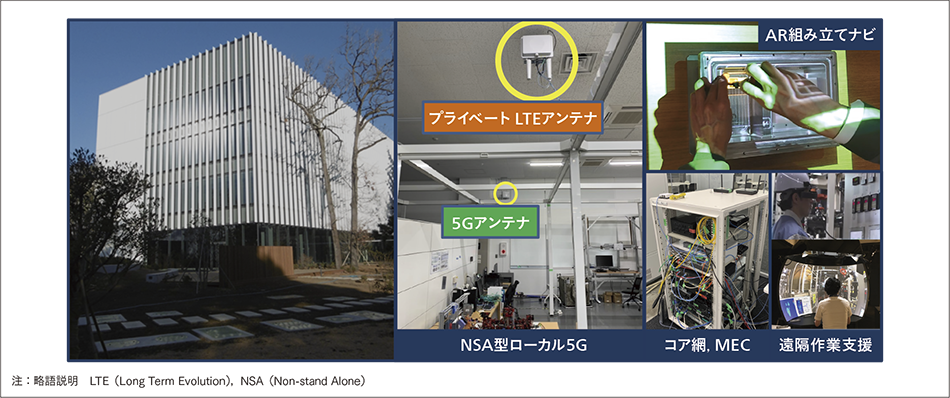

また日本国内では,日立製作所中央研究所の協創の森において,商用局免許でのNSA型ローカル5G実証環境を2か所,2020年10月に開設した(図5参照)。本環境では,2019年12月に法制化された28 GHz帯のミリ波を用い,製造業や品証での顧客協創を通じて大容量映像の無線利用による組み立て作業支援ソリューション(AR組み立てナビ)や遠隔作業支援ソリューションの価値検証を進めている。

図5|協創の森のローカル5G実証環境  日立製作所中央研究所構内の2か所にプライベートLTEをアンカーバンドとしたNSA型の商用局免許でのローカル5G環境を構築し,2020年10月に開設した。今後,Stand Alone型のローカル5G環境にも対応させ,顧客協創の下,5G活用のDX(Digital Transformation)ソリューションの開発と仮説検証を進める。

日立製作所中央研究所構内の2か所にプライベートLTEをアンカーバンドとしたNSA型の商用局免許でのローカル5G環境を構築し,2020年10月に開設した。今後,Stand Alone型のローカル5G環境にも対応させ,顧客協創の下,5G活用のDX(Digital Transformation)ソリューションの開発と仮説検証を進める。

4.2 今後の展開

今後,2020年12月に法制化された4.7 GHz帯のSub6無線にも対応するSA型のローカル5G環境の構築を予定している。本環境を用い,次のステップとして現場業務の自動化や遠隔化のソリューション実現に必要なリアルタイム制御,ローカル5G環境とパブリック5G環境とのシームレス連携などの研究開発を進める計画である。

5. おわりに

日立は,AIやビッグデータ解析などのIT,社会インフラを運用・制御するOT(Operational Technology),幅広いプロダクトを一社で保有する強みを生かし,コト売りを志向する先進顧客との協創を通じて,Lumadaにその知見をユースケースとして蓄積している。

今後は,このLumadaと5G/6Gを掛け合わせ,エッジコンピューティング運用技術とAR/VR技術をさらに深化させるとともに,インダストリー分野の生産性向上,モビリティ分野のスマート化,エネルギー分野の効率化をはじめ,これらの垣根を越えた総合的な社会インフラ分野におけるDXソリューションの実現をめざす所存である。

参考文献など

- 1)

- 日立ニュースリリース,オープン協創拠点「協創の森」にローカル5G実証環境を開設し,社会インフラ向けの高信頼なエッジコンピューティング運用技術を実証(2020.10)

- 2)

- D. Murata et al.: Automatic CNN Compression System for Autonomous Driving,18th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications, ICMLA2019,pp.838-843 (2019.12)

- 3)

- 中村俊輝,外:高輝度・高シースルーARグラスを実現するABSA導光板技術,映像情報メディア学会創立70周年記念大会,企画1-6(2020.12)

- 4)

- 日立ニュースリリース,米国カリフォルニア州のシリコンバレーリサーチセンターにおいて,5Gによる産業用IoTソリューションのテストを開始(2020.9)