COVER STORY:TRENDS社会課題の解決へ,ともに挑むイノベーション・エコシステムの形成と産業を支える計測技術の強化

石村 和彦

石村 和彦

国立研究開発法人産業技術総合研究所 理事長 兼 最高執行責任者

1979年旭硝子株式会社入社,1989年エンジニアリング部設備技術研究所硝子グループリーダー,2000年株式会社旭硝子ファインテクノ社長,2004年旭硝子株式会社関西工場長,2006年執行役員,2006年エレクトロニクス&エネルギー事業本部長,2007年上席執行役員,2008年代表取締役兼社長執行役員COO,2010年代表取締役兼社長執行役員CEO,2015年代表取締役会長,2018年取締役会長,2018年AGC株式会社取締役会長,2020年より現職。

TDK株式会社取締役。株式会社IHI取締役。野村ホールディングス株式会社取締役。日本ソーダ工業会会長,旭硝子財団理事長などを兼務した。2018年ベルギー王国王冠勲章コマンドール章受章。

気候変動とその対策としてのカーボンニュートラル,少子高齢化,新興感染症のパンデミックに象徴される予測不能な変化など,今日の社会は複雑化・大規模化するさまざまな課題に直面している。産業界にはそうした社会課題の解決への積極的な貢献が期待されているが,そのためにはマインドセットの転換とイノベーションが不可欠である。

SDGsが世界共通のキーワードとなり,デジタルトランスフォーメーションの潮流が加速する中で,企業の事業開発・研究開発はどうあるべきか。課題解決に資するイノベーション創出,産業の基盤となる計測技術の発展に必要なものとは何か。そのために産業技術総合研究所が果たす役割とは。2020年4月より理事長として同研究所を率いる石村和彦氏が語る。

事業活動を社会課題解決につなげる

現代社会を表すキーワードの一つに「VUCA」があります。Volatility(変動性),Uncertainty(不確実性),Complexity(複雑性),Ambiguity(曖昧性)の頭文字を並べたもので,さまざまな要因や利害関係が複雑に絡み合う気候変動問題,想定外の事態が次々と発生した昨今の新型コロナウイルス感染症によるパンデミックなど,今日の私たちが直面する課題のほとんどはVUCAの要素を持ち,地球規模で複雑化・重層化しています。もはや一企業や一国で解決できるようなものではありません。

こうした状況はビジネスのあり方にも変革を迫っています。従来,環境問題への対応などはCSR(Corporate Social Responsibility)の一部であり,顧客が求める価値であるQCD(Quality,Cost,Delivery)の外側にあるもの,コスト増加要因と捉えられていました。しかし,今やESG(Environment,Social,Governance)が投資判断における重要な観点となり,国連のSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)がQCDと並ぶ四つ目の価値として加わるようになっています。

環境だけでなく人権,倫理,多様性への配慮なども求められる中で,それらをネガティブなコスト要因ではなく利益につながる差別化要素と捉え,企業価値向上とビジネスチャンスに結びつけるという発想の転換が必要です。SDGsを経営戦略に組み込み,事業活動そのものを社会課題解決につなげることのできる企業が勝ち残っていく時代と言えるでしょう。

DXという手段を成長戦略に生かす

現代社会が直面する課題の中でも,特にカーボンニュートラルには企業のリーダーシップが欠かせません。日本が2050年カーボンニュートラルという野心的な目標を掲げたことは,産業界にとってビジネスチャンスであると言えます。ただ私は,火力発電の全廃など,極端な方向性に決め打ちしてはいけないと思っています。課題の解決方法はそれぞれの国の事情に応じたものであるべきで,イノベーションへの道も一本ではないはずです。カーボンニュートラルが達成されても日本が豊かになれないのでは意味がありません。

他方,IoT(Internet of Things)やAI(Artificial Intelligence)などの技術によるデジタルトランスフォーメーション(DX)の潮流がビジネス環境の変化を加速しています。デジタル技術は,その効果として時間と空間,規模の制約を超えることを可能にします。例えば製造業では,研究開発から設計,製造,流通に至る全過程でデータを連係することにより,製品化・事業化のプロセスや時間の大幅な短縮,設計変更・仕様変更などの柔軟な対応が可能になります。仮想空間でのシミュレーションを活用した開発のスピードアップのほか,離れた場所にある工場や生産現場をつないだ協調制御,人と機械との協調による生産性向上などを可能にするインダストリアルCPS(Cyber Physical Systems)の実現も期待されます。

ただし,企業にとってDXは今や差別化要素というよりも生存の必須要素となりつつあります。国も企業もデジタル化しなければ後れをとるだけです。DX自体が成長戦略なのではなく,DXという手段を成長戦略にどう生かすのかが問われるようになっています。

生き残りのカギとなるダイバーシティ

このような時代に求められる人材とマインドセットですが,さまざまなモノがつながり価値を生み出すDX時代には,技術・製品の横展開や将来展開を見据えて製品・サービス・ビジネスモデル全体をデザインできる人材,課題解決だけでなく「課題設定」のできる人材が求められます。デジタル人材の育成が急務と言われていますが,データ利活用のためにはそのフィールドとなる現場,製品や技術に関する知見も必要であり,デジタル技術にさえ通じていればいいわけではないところに難しさ,逆に言えば強みが発揮できるポイントがあると思います。

産業技術総合研究所(産総研)では,イノベーションスクール※1)やデザインスクール※2)において,技術経営力の強化に寄与する人材の育成をめざし,課題設定力や異なる分野の研究者とプロジェクトを協創,推進する能力などを磨くカリキュラムを運営しています。これらの能力はいつの時代も普遍的に必要なものですが,特に社会の不確実性が急速に増す中では,俯瞰的な視野や全体設計力がますます重要になっています。

危機を好機に変えるには,企業にもそこで働く個人にも状況変化に応じて自己を適切に変革して対応する能力,「ダイナミック・ケイパビリティ」が求められます。その能力を育んで変化に対応するために重要なことは,やはりダイバーシティでしょう。一人ひとりが自分の得意な領域で能力を高めると同時に,異なるバックグラウンドを持つ者同士が交わり,多様な知見や意見が融合することで新たな発想が生まれ,環境変化にも柔軟に対応できるようになります。ネアンデルタール人はホモサピエンスより体格や脳の容積などで勝り,個体としては優秀であったと考えられていますが,他の種族との交流がなくダイバーシティに欠けていたために生存競争に敗れたという説があるそうです。

ダイバーシティはイノベーション創出の条件としても必要であることは言うまでもありません。そしてその重要性は,近年ますます高まっています。例えばカーボンニュートラルの実現は,持続可能社会の構築に必要ではあるものの,極めて挑戦的であり,まったく新しい技術的ブレークスルーが不可欠です。従来の専門分化や自前主義による技術開発では到底通用しません。異なる専門知識を持つ人同士の組織内での交流によるクローズドなイノベーションだけでなく,近年では組織外と連携するオープンイノベーションの重要性が増しています。

- ※1)

- 博士号を持つ若手研究者や大学院生を対象として,産総研が設置した人材育成組織。独自の講義・演習,長期企業研修などを通じて,俯瞰的視野やコミュニケーション能力を養い,社会のさまざまな課題に挑戦し,イノベーションを起こす研究者の育成をめざしている。

- ※2)

- 「これからの社会でほんとうに必要とされること(共通善)」を探究し,未来社会を創造する「共創型リーダー」を育むため,2020年度に立ち上げられた教育プログラム。デザイン思考,システム思考や未来洞察などの手法を産総研の研究者と企業のリーダー人材が一緒に学び,技術経営力の強化に寄与しうる人材教育を行っている。

自前主義からオープンイノベーションへ

失われた30年と呼ばれる日本経済の低迷の一因には,日本企業の同質性や同調圧力による成長の阻害があると私は思います。戦後の日本では,欧米へのキャッチアップをめざして技術を磨くことが成長の原動力となっていました。目標がそのように明確な環境では同質性が強みになったと考えられます。そしてキャッチアップを達成したとき,本来なら次の目標や課題をみずから設定し,革新的技術を生み出して成長性の高い産業を創出すべきでしたが,目標が設定できないまま同質性と自前主義だけが残り,イノベーションを生み出すためのエコシステムが育たなかったのではないでしょうか。

低迷を脱するには,そうした自前主義のマインドセットを変えなければなりません。先ほど例示したカーボンニュートラルの実現には,さまざまな技術的ブレークスルーが必要です。単独の企業では実現が難しく,複数の企業や研究機関が強みを持ち寄るオープンイノベーションで開発を進めることが不可欠でしょう。

業種や分野,組織を越えたオープンイノベーションは2003年にハーバード大学のヘンリー・チェスブロウ教授によって提唱され,以来,日本政府や経済団体もその重要性を訴えてきました。それでもなお自前主義にこだわる企業が多いことは,日本企業による大学・公的研究機関への研究投資額の少なさに見てとれます。2018年のデータでは,日本企業全体の研究開発費が約14兆円,そのうち大学や国立の研究機関との共同研究に投資した額は約1000億円と,研究開発費全体のたった0.7%にすぎません。これは米国,ドイツ,中国などと比べ,かなり低い水準です。共同研究が単なる研究のアウトソーシングになっている例も少なくない中で,オープンイノベーションの加速は喫緊の課題と言えます。

イノベーション・エコシステムの形成をめざす

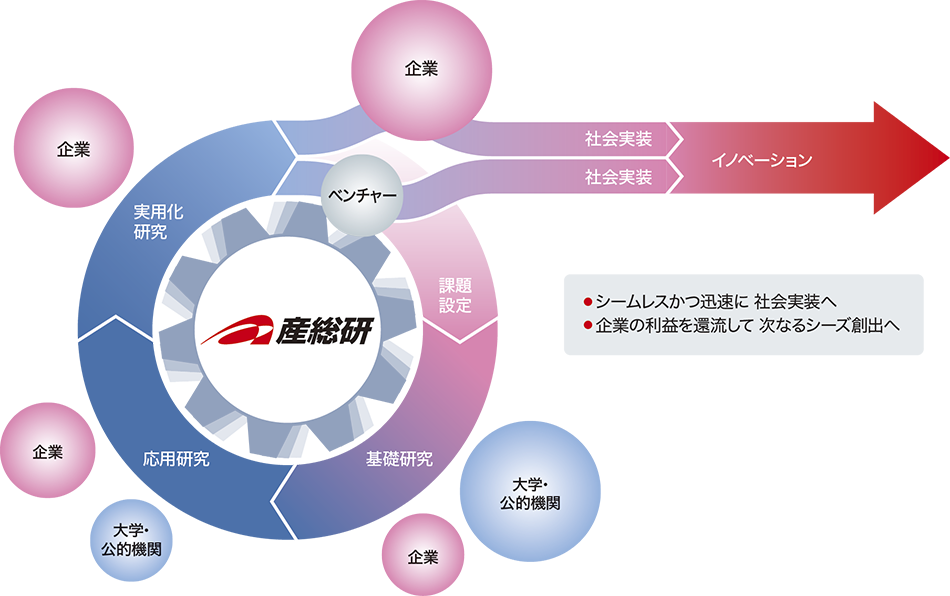

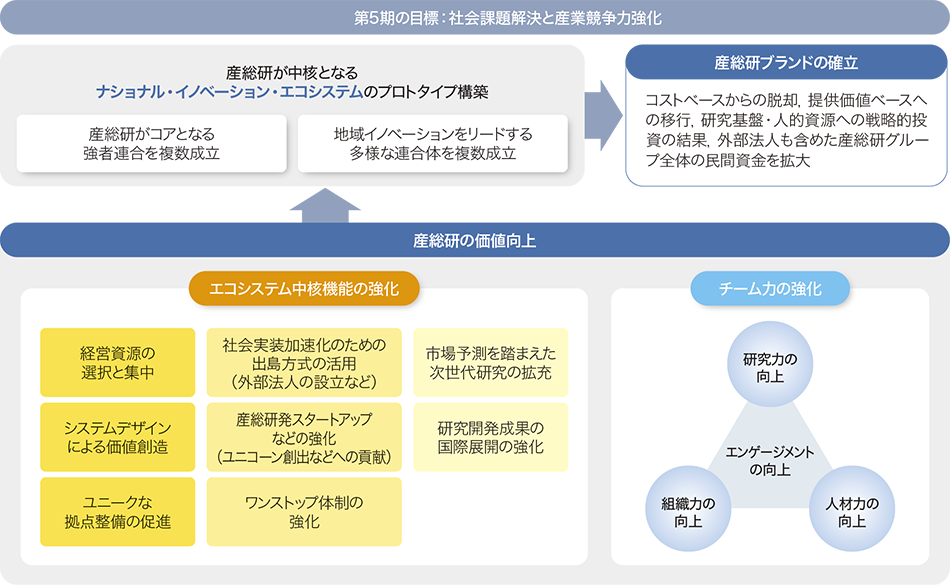

こうした状況を見ると,われわれ産総研が果たすべき役割が今こそ問われていると感じます。産総研は,2020年度から「社会課題の解決と産業競争力の強化」をミッションとする第5期中長期計画をスタートさせました。これを遂行し,日本企業,日本経済が再び輝きを取り戻すことに貢献すべく,「第5期 産総研の経営方針」では,2030年度以降に達成をめざす将来像として「ナショナル・イノベーション・エコシステムの中核となること」を掲げています(図1参照)。

産総研が中心となり,各分野の強みを持つ大学や公的機関,企業と連携・協力しながら,基礎研究で生まれた技術シーズをシームレスかつ迅速に社会実装へ導きます。それによって生じた利益を還流し,次なるシーズ創出につなげるというサイクルを繰り返すことで次々とイノベーションが生み出される。そうしたエコシステムを日本の中につくり上げていきます。

その将来像に向け,まずは2024年度までにエコシステムのプロトタイプ構築をめざしています。プロトタイプとは,産総研をコアとする強者連合や,地域イノベーションをリードする多様な連合体が複数成立している状態です。強者連合では,規模の大小を問わず他者と明確に差別化された強みを持つ企業・大学・公的機関などの組織を結集し,強みの融合,シナジーによって社会課題の解決に資する技術の開発と迅速な社会実装をめざします。具体例として,カーボンニュートラル実現のカギを握る,いわゆるクリーン・エネルギーに関する産総研とトヨタ自動車,豊田中央研究所との共同研究や,高品質で高効率な介護システム,介護ビジネスに関する産総研とSOMPOホールディングスとの共同研究などがあります。また,地域イノベーションをリードする連合体としては,全国11か所の研究拠点それぞれが地域社会の課題解決に寄与する地方創生のハブとして機能することもめざしています。既に,広島県の中国センターと自動車関連企業群との連携によるものづくり産業の基盤強化,香川県の四国センターと近隣の大学医学部などの連携によるヘルスケア・医療産業創出などの事例があり,同様の地域イノベーションモデルを増やしていく計画です。

日本の産業界全体の特徴として,材料技術や生産技術に強みを有する企業が多いことが挙げられます。それらの技術は現場の知見や暗黙知,経験知の蓄積を必要とするため模倣されにくく,超高純度・高機能素材や超微細加工など,高い競争力を有する技術も少なくありません。しかし,そうした技術を持つ企業も,外国資本の熾烈な追い上げを受けています。競争力を維持するためには,ITなどさまざまな異分野の技術との融合により,容易に真似できない差別化を実現することが重要です。卓越した技術で先頭を走り続ける日本企業が多く現れることが,低迷を脱することにつながると考えています。

研究力を向上し産総研の価値を高める

第5期経営方針では,産総研の価値向上も大きなテーマとしています(図2参照)。そのための第一歩として,昨年度から産総研の活動の根幹である研究機能を強化することをめざし,エネルギー・環境,生命工学,情報・人間工学,材料・化学,エレクトロニクス・製造,地質調査,計量標準の七つの研究領域それぞれが持つ強みを融合する研究に取り組んでいます。領域融合プロジェクト,若手融合チャレンジ,課題解決融合チャレンジなど,産総研だからこそ実施できる学際的な研究を理事長裁量予算で推進します。

例えば,領域融合プロジェクトでは「エネルギー・環境制約への対応」,「少子高齢化の対策」,「強靭な国土・防災への貢献」,「新型コロナウイルス感染症への対応」の四つを解決すべき社会課題として設定しました。エネルギー・環境に関しては「ゼロエミッション国際共同研究センター」を設立し,「福島再生可能エネルギー研究所」と連携してエネルギーの脱炭素化に関する研究を行っています。また「資源循環」と「環境調和」をテーマとするラボで,廃棄物などを資源として再利用する技術,環境影響測定・評価・修復技術などを開発しています。

少子高齢化対策では,「インダストリアルCPS研究センター」において,人と協調するAI,ロボット,センサーなどの技術の融合により,労働生産性の向上や技術伝承に資する技術を開発しています。また,「次世代医療・診断技術」と「次世代ヘルスケアサービス」を研究するラボで健康寿命の延伸をめざす技術開発に取り組んでいます。国土強靱化については,「サステナブルインフラ研究ラボ」で革新的インフラ診断技術やインフラ長寿命化技術を開発しています。さらに,「新型コロナウイルス感染症対応」としては,大規模イベント・集客施設での感染リスク計測評価などを進めています。

2021年12月の時点で,産総研は世界の主要研究機関と25の包括覚書,43の個別覚書を締結しており,国際的な研究協力ネットワークの強化に取り組んでいます。グローバルな研究ネットワークを活用して,国内だけでなく地球的課題の解決への貢献もめざしています。

こうした取り組みを通じて産総研の価値を明確化していくことが,社会課題の解決と日本の産業界競争力の強化につながると考えています。日立は創業当時から優れた自主技術を通じて社会に貢献するという理念を掲げ,現在は社会イノベーション事業を推進しています。そうした理念と競争力を持つ企業に,産総研とともに「ナショナル・イノベーションエコシステム」を形成するための,強者連合のパートナーとなってくれることを期待しています。

計測技術はすべての産業の基盤

これからの時代に重要性が高まる技術の一つに計測・センシング技術があります。データ駆動型の社会では,そのデータを生み出す技術が不可欠です。さらに言えば,「測れないものはつくれない」と言われるように,計測技術の開発はものづくりの源泉であるだけでなく,すべての産業の基盤となるものです。例えば,電子デバイスが量産できるようになったのは,日立ハイテクが電子顕微鏡を半導体配線パターンの寸法計測に応用し,精緻な生産管理を可能にしたためですね。測る技術の進化によって,既存の事象のより詳細な分析が可能になる,今まで見えなかった事象が見えるようになるなど,研究開発でもビジネスでも新たな局面が開けることは少なくないはずです。

私自身は旭硝子(現AGC)時代,液晶用ガラスの生産に携わっており,計測で大変苦労したことが記憶に残っています。当時,旭硝子は液晶用ガラスの生産技術を自社開発していました。要求されたガラスの厚さは0.5~0.7 mm,仕上げの工程で表面を5~10 μmほど削り,全体を均一な厚みにしなければなりません。そのためには1 μm単位で研磨状態を把握する必要があったのですが,ガラス板の大きさは300~400 mmあるためマイクロメーターでは端しか測ることができず,計測の際にガラス板に接触してしまうことも問題でした。そこで仕方なく,研磨する前後の重さを量って平均の研磨量を推測してみたものの,それでは厚みにムラがあっても分かりません。超音波厚み計は精度が低く,使えませんでした。

試行錯誤した結果,レーザービームを使って表面と裏面からの反射の光路差を測る方法によって,ようやく0.1 μmレベルの厚み計測が可能になり,液晶用ガラスの量産が実現できたのです。技術の進歩において計測というものがいかに重要か,そのときに痛感させられました。

かつては測ることだけでなく測ったデータの整理,処理にも相当な労力を要しました。それが今はデジタルでデータが得られ,AIで処理することも可能になっているのですから,計測さえできれば進化が加速する分野は数多くあるでしょう。また,計測できることで標準化が進む。測る技術を持っている者だけが戦略的な標準化が可能です。

例えば産業分野では,川上・川下物流におけるモノの動き,工場内の人とモノの動きなどをデータで可視化し,分析,活用することによって,生産性向上につなげる技術が開発されています。社会インフラの設備状態・使用状況,大気や河川,山林の状況などのデータを取得,活用することによって,インフラの維持管理,環境保全や災害対応などにつなげることも期待されています。

また計測するだけでなく,集めたデータに意味を与えて付加価値を高める技術や,過不足なく的確にフィードバックする技術なども重要になります。産総研では,人間計測によるデータ収集,AIによる予測や解析,そして人間へのフィードバックを一体として捉え,必要な技術の研究を進めています。

重要性を増す計測技術・人材の強化

計測技術の技術基盤の強化も欠かせません。計測において最も重要なことの一つは測ったデータの普遍的な正確性です。いつでも,どこでも,誰でも安心,信頼して測定した結果を利用できることは産業だけでなく社会生活全般の基礎であり,国家計量標準機関としてそれを支えているのが産総研の計量標準総合センターです。

測定結果の正しさを証明するには,測定機器が国家・国際測定基準と正しくつながり結果を比較(校正)できること,すなわち「計測のトレーサビリティ」が不可欠です。トレーサビリティは校正を行う事業者がきちんと機器の検査を行ったことを証明する「校正証明書」によって裏づけられていますが,証明書は紙書類で発行されているため,複数の企業間で測定結果の信頼性を保証するには手間がかかります。産総研ではこの校正証明書をデジタル化して共有することにより,計測器をネットワークにつなぐだけで直ちにその信頼性を確認できる技術を開発しています。また,海外企業との間で校正証明書を国際相互承認する仕組みのデジタル化に向けた国際規格の検討にも参画し,適合性評価の国家間ボーダーレス化の進展にも取り組んでいます。

計量・センシングの将来を見据えた産総研の研究はそれだけにとどまりません。まず環境関連分野では,次世代のエネルギー源として期待される水素の供給量を正確に測定する技術とその規格化が挙げられます。カーボンニュートラル実現に不可欠な蓄電池に関しては,産総研が有する電気的な性能を高精度で正しく測る技術を発展させ,蓄電池の劣化を診断する技術を開発しています。

インフラ保全分野では,ドローンやロボット,AIによるデータ解析技術を組み合わせ,高所にある橋梁のたわみなどのインフラの変形を1 mm以下の高精度で測る技術の開発を進めています。

目下の大きな課題であるコロナ禍に対応した計測技術では,非接触で体温を測る赤外線体表面温度計のセンサー校正に必要な高精度の平面黒体をいち早く開発,社会実装を進めています。また,PCR(Polymerase Chain Reaction)検査の信頼性を高めるため,産総研が提供している核酸認証標準物質を使ったPCR検査技能試験プログラムを開発し,検査従事者の技能評価に寄与しています。

技術開発と並んで重要なのは,計測を理解できる人材の育成です。製品開発では,求められる品質や性能を具体的な物理量としてつかみ,定量的に測れるようにしなければなりません。つまり課題設定力,何を測ればよいのか分かる能力がまず必要です。その能力はデータ利活用を前提とするDXのサービス設計にも欠かせないものです。測る技術がなければ,自分でつくることも検討すべきですし,測定結果の品質・信頼性の目利きも必要です。

製品開発にせよサービス開発にせよ,データ駆動型の社会では計測から素材や製造方法,検査方法,製品としての差別化やビジネスモデルまで含めたデザイン思考ができる人材が重要な役割を果たすことになるでしょう。

測ることで新しいモノやコトが実現できるのだと考えると,イノベーションには測ることが必須であるとも言えます。産総研は計測技術の開発だけでなく計測人材の育成にも力を注ぎ,企業,社会の皆さんとともに,イノベーション創出と日本の産業競争力の強化に貢献することをめざします。