Innovators’ Legacy:先駆者たちの英知科学・技術史から探るイノベーションの萌芽[第1章]科学・技術史を学ぶ必要性(Part2)

1. 科学・技術は文化と深く関係する

科学・技術は文化背景と深く関わるという点について,『技術とは何か』(村上陽一郎,NHK出版)に次のような話が見える。1978年,京都で国際シンポジウムが開催された席上で,複数の日本人が明治以降の近代化で日本古来の土着文化が犠牲になったことを述べ,このようなことがないようにと力説した。その内容に関して他のアジア諸国からの参加者たちから「どのようにして,日本は土着文化を壊し得たのか」という質問が多く出たという。日本が幕末の開国以来,西洋文明をいともたやすく導入できたのに対し,それよりも長く西洋と付き合いがあったアジア諸国が,西洋の科学文明を定着させることができていない状況に,当時のアジアの知識人はいら立ちを感じていたのだ。

この話のあと,村上氏は,次のように述べる。「このエピソードから得られるもう一つの教訓は,科学・技術が,一般に考えられているほど,普遍的でも文化中立的でもない,ということである。」村上氏の表現を裏返せば,科学や技術の発展の経緯から文化のコアがつかめるということだ。私が科学・技術史を勧めるのはまさにこの点である。

2. なぜ私が科学・技術史に興味を持ったか

私は大学生の時はもちろん,社会人になってからしばらくの間,科学・技術史に関する知識もなければ,関心もなかった。しかし,その後,歴史の本や現地の生活体験だけではどうしても欧米文化を根本的に理解できないもどかしさから,積極的に知識獲得に努め,科学史,技術史だけでなく,哲学,宗教,思想,歴史,生活史など幅広いテーマの本を読んだ。この時,科学や技術の縦方向(時間軸)の経緯を調べると同時に,横方向(地域)の比較をするとともに学問分野をまたがって学際的に考察することの重要性に気づいた。ただ,大抵の科学史や技術史は縦方向の記述が多かったので,横方向の比較は自分でするしかなかった。結局,私は科学・技術史を通して,そこまで個別に知っていた知識を自分の流儀で統合することになった。

私は子どもの頃から工作が大好きなメカ少年で,中学生頃まで,机の引き出しはネジや銅線,モータ,ねじ回し,サンドペーパーが詰まった工具箱そのものであった。高校では理数系と英語が得意で,将来は大学の工学部に進学し,エンジニアになろうと決めていた。当時,機械工学と電子工学を融合したメカトロニクスが盛んに言われ出した頃であり,そういった仕事をしたいと思っていた。

このように,典型的な理系人間であったのだが,大学に入って,奇妙な縁で第二外国語のドイツ語にのめりこんだ。幸いにもドイツ留学試験に合格してドイツに留学することができた。ここでの最大の収穫はヨーロッパ各地を合計で8か月にもわたり旅行できたことだ。ヨーロッパ各国には独自の文化,生活様式,行動様式があることを実体験できた。これに加えて2000年以上も前のギリシャやローマの建築物を間近に見ることができたのも大きい(図1参照)。後になってこの旅行での経験がヨーロッパの技術史を理解するうえで非常に役立った。もう一つの収穫は,ドイツ語で古典ギリシャとローマの哲学を読み,プラトンとセネカに魅了されたことだ。このようにして,学生時代から社会人にかけて,私は西洋に関してはギリシャ・ローマの古典(哲学,歴史,人物伝)に強く惹かれた。そうして,44歳になってから遅まきながらもラテン語と古典ギリシャ語を独習した。初めは複雑な変化形に戸惑ったが,数か月経つうちに文章の意味がある程度分かるようになった。宿願であったプラトンやセネカを英訳やドイツ語訳を頼りに原文で読んでいったが,この時の気持ちは『蘭学事始』にある「児女子の祭り見にゆくの心地せり」という杉田玄白のわくわくする気持ちそのものであった。

3. アラブの科学に興味を持つ

科学・技術史に関していえば,私は理系科目が好きで工学部に進学したのだが,過去の科学や技術に関する興味は薄かった。というのも,哲学や歴史のような人文系の書物は時を経ても人間や社会の根源的な意味を探究するので,古くとも読む価値はあるが,科学や技術という理科系の書物は,時が過ぎればはずれ馬券のように価値がなくなるものだと考えていたからだ。今にして思えば,これはジョージ・サートンが『科学の生命 ― 科学的ヒューマニズム』で非難する,典型的な理科系の割り切りであった。

しかし,50歳になった頃,たまたま神保町の古本屋街を歩いていたところ,古びた洋書が店先の箱の中に無造作に放り投げられていた。タイトルを見ると,ルネ・タトン(René Taton)が編集した『一般科学史』(Histoire Générale des Sciences)という600ページもあるかなり分厚い本だった(後から分かったのだが,これは全体の5分の1でしかなかった)(図2参照)。目次を見ると古代のエジプトから始まり,ギリシャ・ローマに継いで,中世までの科学史が書いてあった。そのうちの一章「アラブの科学」というタイトルが目を惹いた。「あの砂漠に科学?」というのが第一印象であった。私はそこまで,アラブ・イスラムの歴史は一応は理解していたものの,ついぞ「アラブの科学」に注意を向けることはなかった。西洋の科学と言えばヨーロッパが中心だと信じ切っていたが,どうやら科学はヨーロッパだけではなさそうだということに,このとき気づかされた。

この本を購入して,アラブの科学(イスラム科学)に興味を持ったのが,そもそも私が科学・技術史に深入りする第一歩であった。しかし何分フランス語なのですらすらとは読めず,少し眺めた後はお蔵入りとなった。しばらくして,またも神保町で大部の『ダンネマン 大自然科学史』(安田徳太郎・訳,三省堂,全13巻)を見つけた(図3参照)。ぱらぱらとめくると,第3巻にアラブの科学について140ページほどまとまった文章があったのですぐさま購入した。そしてこの部分を読むことで,初めてイスラム科学の重要性を認識できた。

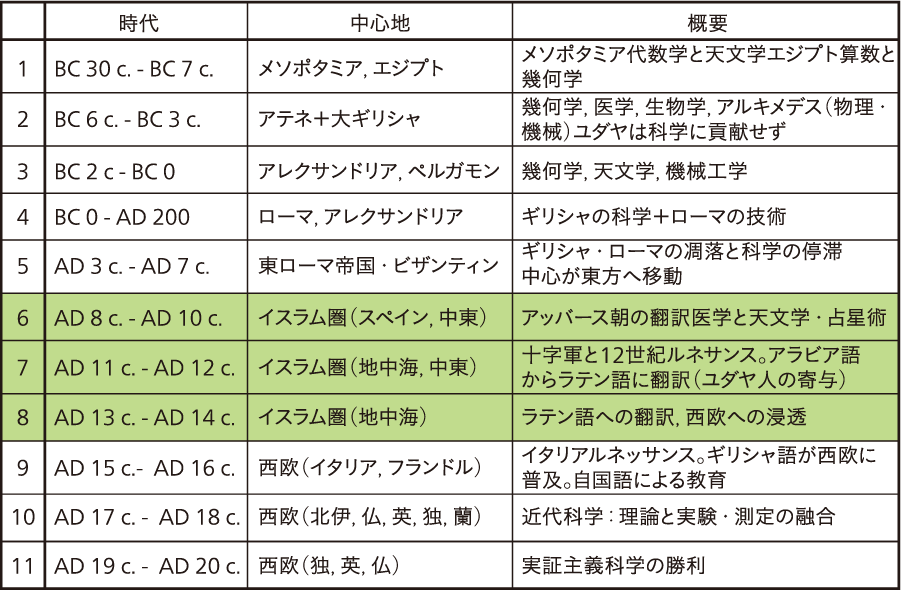

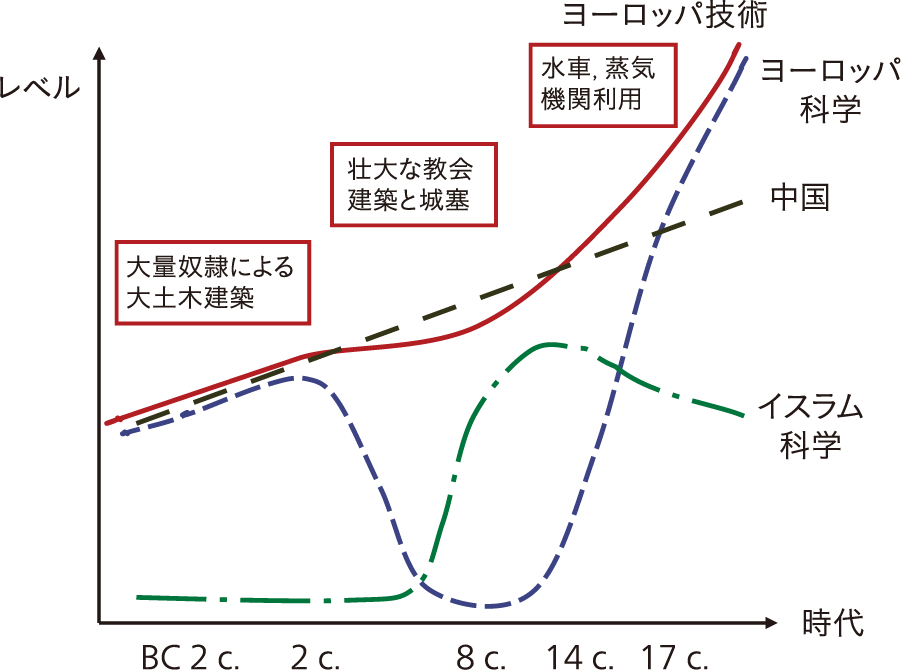

その後,科学関係の本を検索していると『古代中世 科学文化史』(ジョージ・サートン,岩波書店,全5巻)を見つけた。この本は,中世の科学史に力点が置かれているため,ヨーロッパよりもイスラムに関する記述が多かった。サートンはヨーロッパ人(ベルギー出身)であるにもかかわらず,イスラムの科学・技術の業績を客観的に評価していることに好感が持てた。記述姿勢は若干イスラムびいきといえるほどだった。いずれにせよ,この二つの大部の著書(ダンネマン,サートン)を9か月ほどかけて丹念に読み終え,私はようやく西洋(ヨーロッパとイスラム)の科学史の全貌を知り得た。そして,科学の中心地域が時代ごとに次々と動いていることを知った。

中世のヨーロッパは,こと科学に関していえば,暗黒そのものであった。この間,西洋の科学はイスラムが担っていた(図4,図5参照)。

4. 科学の先進地域イスラムと後進地域ヨーロッパ

ヨーロッパとイスラムの関連性が,科学史というプリズムを通してくっきりと浮かび上がってきた。この感覚をさらに確定的にしてくれたのが,『アラビアの医術』(前嶋信次,平凡社ライブラリー)であった。この中で,シリアの貴族,ウサーマ・ムンキドの話として,キリスト教国(ヨーロッパ)とイスラムの医療レベルの差が(戯画的であるが)次のように描かれている。

「十字軍がレバノンに侵攻した時,イスラムの医者がキリスト教徒の将軍から呼ばれて,病人の治療に出かけたが,その時に見たキリスト教徒の医者の治療はまるで殺人同様だった。肺病で病んでいる女を診察したヨーロッパ人医師は,女の頭の中に悪魔がとりついていると断定した。それで,女の頭髪を剃り,頭皮を深くえぐりとって,塩を塗りこんだ。かわいそうに女は即死した。」

この本によって,それまで私が漠然と抱いていたヨーロッパとイスラムの科学レベルに関するイメージががらりと変わった。それで,イスラムのことをもっと深く知りたいと思い,当時の生活実態を描いた本はないかと探したところ,『アラビア文化の遺産』(ジクリト・フンケ,高尾利数・訳,みすず書房),『地中海世界のイスラム ヨーロッパとの出会い』(W.モンゴメリ・ワット,三木亘・訳,ちくま学芸文庫)の2冊に出会った。

これら2冊はいずれも,文化史の観点からイスラム社会全般について説明している。さらに,科学だけでなく,生活と関連する職人や技術に至るまで詳細な記述が続く。それに対し,日本人の書くイスラムの本はほとんどの場合,宗教に関する話か,あるいは戦争や政争のような歴史的事変についての記述が主体で,生活実態にまで踏み込んだものは少ない。

5. 科学史の最高峰,タトンの『一般科学史』

一方,先ほど述べたフランス語のルネ・タトンの科学史はずっと放置したままであった。というのは,フランス語は大学時代に初級コースを履修しただけなので,本格的なフランス語には歯が立たなかったからだ。ところが,京都大学に在職中,文部科学省の委託事業で産学連携の調査の仕事があり,分厚いフランス語の資料を読んでまとめなければならなくなった。数か月間,毎日のようにフランス語の資料と格闘しているうちに,次第にフランス語が楽に読めるようになったので,放置してあったタトンの本を勇躍して読み始めた。

タトンの本には,科学が発展する要因を示すヒントがそこかしこに見いだせた。例えば,ルネサンス期に科学が発展したのは中世の思想界,宗教界を支配していたアリストテレス主義への反発が一つの要因であったとか,あるいは,数学の発展には16世紀に数学の記法(小数点,重根,累乗などの表記)の改良が大きく貢献したといったことが詳しく説明されていた。それまで,科学史で数学の記法などに注意を向けてくれる本に出会わなかったので,これらの記述には目が醒める思いがした。結局,タトンを通読することで,そこまでぼんやりとしか分からなかった点,すなわち「科学の発展の法則」をつかむことができた。「科学の発展の法則」については本連載の最後の科学・技術の比較編で述べる予定である。

残念なことに,タトンのこの大著は未だ邦訳がない。英訳は存在するが,ところどころ抄訳になっていたり,誤訳とまではいかないがニュアンス的に多少おかしい個所がいくつかある。それでも,英訳でもよいから読んでいただきたいが,可能ならフランス語の原書に挑戦してほしい。文章自体はそれほど難しくはないので,中級程度のフランス語ができる人であれば読破は可能であろう。

6. 技術史の少なさ

このように科学史はダンネマン,サートン,タトンという大冊を読破することで,確固とした知識のベースを築くことができた。それに加えて,定評ある科学史の本を何冊か読むことで,頭の中に西洋の科学史の流れをしっかりとイメージすることができた。しかし,その一方,同じように技術史の本も読もうと探したが,科学史に比べてかなり少ないことに気づいた。これは何も日本に限ったことではなく,科学・技術史の本場である欧米でも似たような事情のようだ。確かな情報はないが,感覚的な推定では技術史の本は科学史の1割か2割程度しかない。それでも,昔から技術書が伝承されたヨーロッパでは技術史に関する名著は多い。それも技術史研究者だけでなく,文化史の専門家や文献学者までもが書いている。日本では明治以降に,技術史の本が書かれたり翻訳されたりしているが,かなり手薄だ。とりわけヨーロッパの科学・技術史に限定して言うと,日本に欠けているのは次の分野だ。

- 古代ギリシャの技術

- 古代ローマ,ヘレニズム時代の科学と技術

- 中世ヨーロッパの科学と技術

古代ギリシャに関しては,日本でも哲学や歴史の分野で研究者が多く,出版物も多い。また,数学,天文学,医学に関する出版物もかなりの数にのぼる。しかしながら,古代ギリシャの技術に関する本は極めて少なく,日本人が書いた古代ギリシャの技術に関する本は残念ながら見つけることができなかった。

しかし,西洋では事情が異なる。例えば,『古代技術』を著したドイツ人のヘルマン・ディールスは,ギリシャの古典文献学では第一級の学者である。100年近く前に彼がヴァルター・クランツと共に編纂した『ソクラテス以前哲学者断片集』は,今なお専門家の間では出色の資料として重宝されている。つまり,ディールスは技術史の専門家ではないが,当時の文学・歴史の資料を駆使して,ギリシャの技術に関する臨場感あふれる本を書いてくれた。

ヨーロッパ古代の技術史で私が感心したのは,ドイツ人のアルベルト・ノイブルガーが1921年に書いた『Die Technik des Altertums(古代の技術)』だ。1929年に出版されたが,現在もなおドイツ語のリプリントが発売されているだけでなく,英訳『The Technical Artsl and Sciences of the Ancients (Henry Brose)』も出版され続けている。要は,古代ギリシャ・ローマの技術に関しては,100年前に既に解明され尽くしていたということだ。技術だけではなく,当時の生活に技術がどのように生かされていたのかが分かる記述が至るところに見られる。例えば,ランプは生活に欠かせない道具であるが,既に古代にフィロン(ヘロン)がランプの芯の自動送り機構を発明していた。ノイブルガーは,部屋を明るくするランプ台の形状についても説明を加え,さらにはランプの油に塩を加えて輝度を増したとも述べる。それ以外に,ローマ時代のトピックでは,床下暖房の詳しい説明がある。このような優れた内容であるにもかかわらず,残念なことにこの本も未だ邦訳はされていない。

7. 好奇心と根気

私が本格的に科学史,技術史を学んだのは50歳を過ぎてからだ。しかし元来,工作が好きで,理科系科目(物理,数学)が得意であったうえに,大学では機械工学を専攻したので,科学史,技術史の内容を理解するのにさほど苦労はなかった。また,良書にも恵まれたおかげで,数年のうちにこれらの分野に関してかなり豊富な知識を得ることができた。

振り返ってみると,私は大学時代からずっと,自分の好奇心に従っていろいろな分野に分け入ってきた。それで思うのは,科学史や技術史だけでなく,どの分野も好奇心と根気さえあれば,50歳を過ぎてからでも大抵はかなりの線まで深い理解を得ることができるということだ。側聞するところによれば,2021年に亡くなった立花隆氏は「本を並べて1.5メートルぐらいの分量を読めば,該当分野の専門家とまともに話ができる」と言ったそうだが,私も経験上,この意見に賛同する。ただし,雑書ばかりではダメで,1.5メートルのうちの半分程度は定評のあるしっかりとした本でなければいけない。学生時代から関心がなかったと言わず,今からでもぜひ科学・技術史に挑戦してほしい。

参考文献など

- [04]

- 『技術(テクノロジー)とは何か ― 科学と人間の視点から』村上陽一郎,NHK出版(1986)

科学技術は一般的には文化とは切り離した存在だと考えられているが,そうではないとして次のように述べる。「近代科学技術は,一般に考えられているほど,普遍的でも文化中立的でもない」科学技術と文化の関係を考えさせてくれる良書である。 - [05]

- 『科学史と新ヒューマニズム』サートン(森島恒雄・訳),岩波新書(1950)

サートンは古代から中世にかけての科学文化史の全貌を解明する大著作を書いた偉大な科学史家。それ以上にヒューマニズムあふれる人間性を持っていた。科学史家として「歴史的精神と科学的精神を上手に結合してはじめて真のヒューマニストになり得る」と述べる。 - [06]

- 『科学の生命 ― 科学的ヒューマニズム』サートン(森島恒雄・訳),玉川大学出版部(1974)

サートンは歴史の中心は軍事や政治ではなく,文化にあるべきと主張する。さらに,人間精神の発展と人類の歴史を理解するにはいろいろな科学の進化を研究する,つまり科学史を学ぶべきという。さらに科学史とは単に科学の個別分野の発展を知るだけでは不十分で,全ての科学を総括した科学史を学ぶ必要があると強調する。 - [07]

- “Histoire générale des sciences”, by René Taton

ルネ・タトンはフランスのグランゼコールでも最高峰に位置する高等師範学校に学んだ。若いころから科学技術史に興味をもったようで,斯界の権威であるサートンとも会っている。本書は,彼が数十人の学者(第一巻では21人,最後の第四巻では56人まで膨れる)を集めて,編纂した大規模な科学史である。全部で3,300ページにもなる大部の名著で,科学史では必ずといっていいほど引用される重要文献だ。 - [08]

- “A General History of the Sciences”, by Rene Taton(Translated by by A.J. Pomerans)([24]の英訳)

- [09]

- 『古代中世 科学文化史』全5巻,サートン(平田寛・訳),岩波書店(1957)

サートンは,これまで歴史からも科学からも重要視されなかった科学史を古代から中世(最終的には14世紀)までを膨大な資料に基づきまとめた。日本語の部分はこの序文だけだが,それでも2,000ページ近くにもなる大著である。イスラム(アラブ)の哲学・科学がギリシャ語文献の翻訳とともに勃興した経緯が非常によく分かる。 - [10]

- 『アラビアの医術』前嶋信次,平凡社ライブラリー(1996)

前嶋信次といえば,井筒俊彦と並んで,日本のイスラム学界の巨峰であった。二人とも語学の天才で,古典ヨーロッパ語(ギリシャ語,ラテン語),近代ヨーロッパの主要語(英独仏)やアラビア語やペルシャ語はいうに及ばず,トルコ語やサンスクリット語までマスターし,桁外れの読書領域をカバーする。豊富な学識を生かした,アラビアの医術に関する好エッセイ集だ。 - [11]

- 『アラビア文化の遺産』ジクリト・フンケ(高尾利数・訳),みすず書房(1982)

著者のフンケはアラビア人がヨーロッパ文化に対して及ぼした影響について,ヨーロッパ人があまりにも無知であることを是正する必要があると強く感じていたようだ。客観的な立場で,アラビア人の文化のヨーロッパへの流入について,実に多岐にわたり説明をする。とりわけスペインとシチリアを経由した文化流入を具体的に説明する。 - [12]

- 『地中海世界のイスラム ― ヨーロッパとの出会い』ワット(三木亘・訳),ちくま学芸文庫(2008)

フンケと同じく,ヨーロッパ人のイスラムに対する偏見,蔑視に批判的な見地に立つ。コレージュ・ド・フランスでの連続講義をまとめたものとはいいながら,小冊子にしては非常に盛沢山の内容があり,記述も示唆に富む。中世ヨーロッパがイスラムの先進性にいかに強く憧れていたかがよく分かる。 - [13]

- 『古代技術』ディールス(平田寛・訳),鹿島出版会(1970)

ギリシャ哲学の第一級の資料といえばディールスとクランツが編纂した『ソクラテス以前哲学者断片集』が挙がる。ディールスは古典学者としての博識とギリシャ語の文献を縦横無尽に引用しながら古代ギリシャの技術について実証的な見地から幅広く記述している。