Innovators’ Legacy:先駆者たちの英知科学・技術史から探るイノベーションの萌芽[第1章]科学・技術史を学ぶ必要性(Part3)

1. 科学・技術史を通して分かったこと

私はこれまで十数年間にわたり,科学・技術史に関する本を数多く読んできた。読むつど知識が増えていくのを実感したが,知識そのものよりももっと大切なことを学ぶことができた。その中でも特に印象に残ったのが次の3点だ。これらはいずれも,第1章第1回で紹介したギュンターのいう「大きな理念がもたらした成果のざっとした像」である。

(1)ヨーロッパ人の「原理・法則の追求」の情熱

ギリシャを遡源とするヨーロッパの科学を考えるうえで非常に重要なことは,ヨーロッパ人の「原理・法則の追求」の情熱を正しく理解することである。そのためには,古代ギリシャの哲学者や科学者の思想や業績だけでなくヨーロッパの中世(5世紀~14世紀にかけての約1,000年)の生活実態を知ることが重要である。端的に言って,中世のヨーロッパでは科学・技術が発展しなかった。中世では宗教関連の学術以外はほぼ進展がなかったと言ってもいいくらいだ。しかるに,ルネッサンスを境にして,ヨーロッパ人の科学精神が盛んになる。つまり,宗教に熱狂したヨーロッパ人と,ルネッサンス以降科学に邁進したヨーロッパ人はどこか根底でつながる部分があった,と考えるべきであろう。

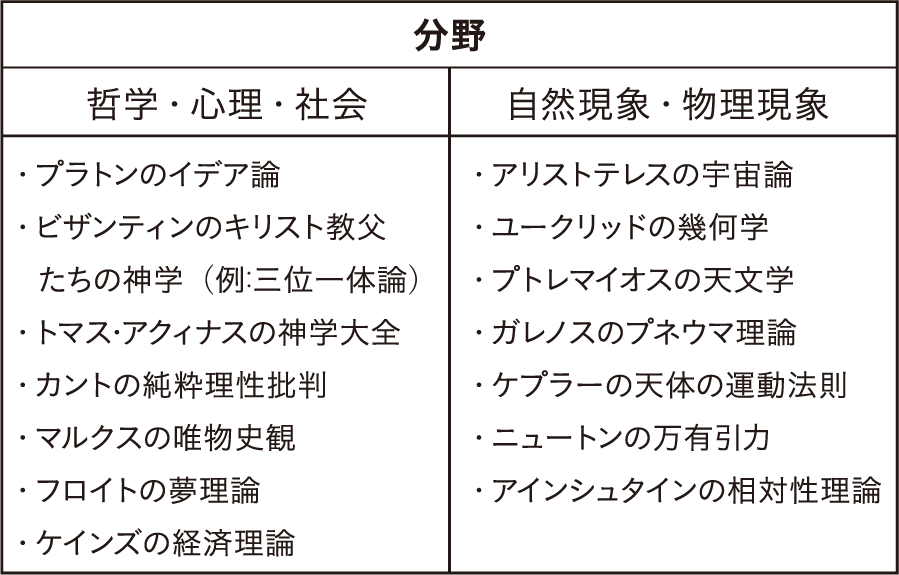

それでは,ヨーロッパ人というのは,一体どういう意識構造を持っていたのだろうか。科学・技術だけではなく,哲学・宗教・思想・生活史などの本を読み,考えた結果,私は,ヨーロッパ近世に復活した科学精神は,それ以前の中世を生き抜いたヨーロッパ人の宗教心とまったく同じものだ,という結論に達した。ヨーロッパ人が連綿と培ってきたメンタリティとは,「原理・法則を追求する」というものなのである(表1参照)。

この「原理・法則の追求」精神を最も端的に表しているのがギリシャ精神である。西洋は14世紀以降のルネッサンスによって約1,000年ぶりにこれを取り戻したが,哲学,数学,建築に端的に見られるギリシャ精神とは,妥協することなく「原理・法則を追求する」情熱のことである。現象を単に観察するだけではなく,その現象を引き起こす原因を探ろうとする。原因を見つけたら,現象と原因の間の因果関係を考え,それから普遍性のある原理・法則を導こうとする。近世になって,このプロセスに実験という手法を取り入れることでシステム化した。

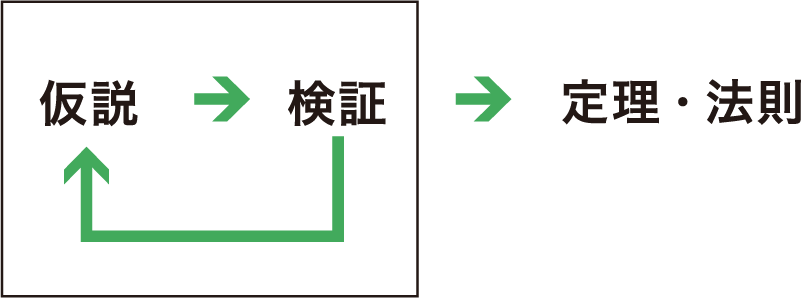

仮説:現象から仮の法則を作る。

検証:実験的検証をする。検証結果が正しくなければ,再度新しい仮説を作り,検証する。

定理・法則:確定的事実から定理・法則を作る。

近代科学はこの手順を踏んでいる(図1参照)。この観点から古代の科学を見ると,検証のフェーズがかなり恣意的であり,仮説から検証を経ずに一足飛びに定理・法則を打ち立てているところが見受けられる。

もっとも,西洋の理論の中には間違ったもの(誤謬)もある。しかし,誤謬は修正されたり,あるいはまったく新しい理論によって置き換えられたりしながら,時とともに次第に的確・精巧なものになっていく。こういった西洋の飽くなき「原理・法則の追求」の強い意志が,中国や日本の思想風土に欠けていたことが分かる。結局,単発的な科学的発見はあっても,それをシステム化できなかったことが,西洋以外の土地で近代科学・技術が発達しなかった理由であると結論づけられる。ここから言えるのは,思想や哲学だけでなく,科学・技術の発展についても文化の持つ根本的な思考形態が大きく影響しているということだ。

翻って考えるに,われわれ日本人は「原理・法則の追求」に熱心ではない。日本人のこの性向は,何も科学に限らず,社会全般に行き渡っている。例えばここ何十年近く,日本の政治や経済は舵を失った船のように漂流しているが,突き詰めて考えれば,それは日本国民が「日本は今後どのような国家をめざすべきか」という原理的な部分の議論を避けているためである。近視眼的な景気の動向ばかりに右往左往し,今後の日本の社会のあり方の議論がなおざりになっている。この点からも日本には,従来もそして今なお原理尊重の風土が根付いていない。まさにこれは,『プリンシプルのない日本』で白洲次郎が嘆いた敗戦直後の日本そのままだ。

(2)道具に技巧をビルトインする西洋の発想

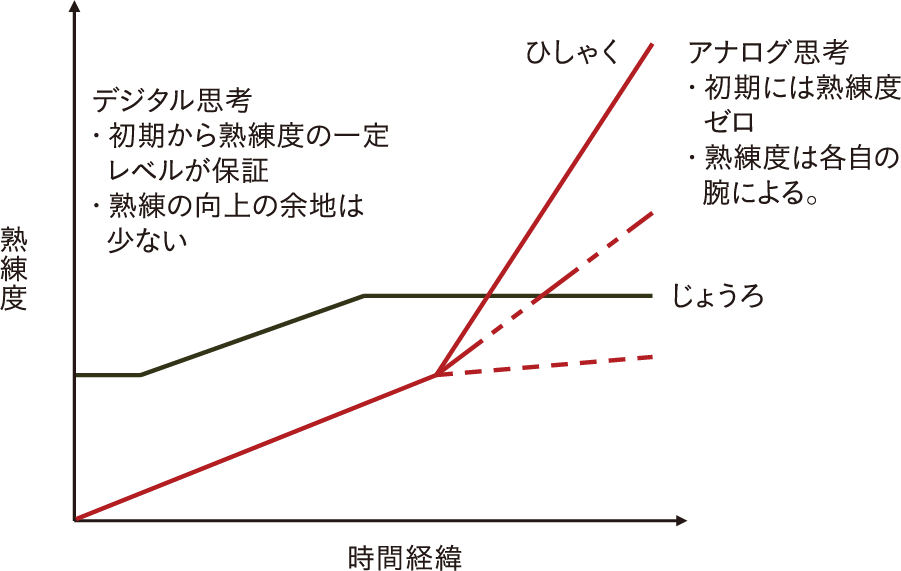

ヨーロッパの技術史を読むと昔から道具はかなり機構学的なものが多いことに気づく。機構学的とは,俗にいう「メカ的部分の多い」ことで,歯車,滑車,クランク,カムなどの動力伝達部品が多く組み込まれているものをいう。西洋のアーチェリーと日本の弓はこの好例であろう。西洋で使われている日用品と日本の物を比較すると,ある一定の傾向が見られる。すなわち,日本はアナログ的であり,西洋はデジタル的である(図2参照)。

西洋のデジタル的な道具には機能そのものがビルトインされており,未習熟者でも最初からある程度使いこなせるが,時間が経っても習熟度はあまり向上しない。一方,日本のアナログ的な道具は,最初は使いこなせないが,時間の経過とともに習熟度が向上し,個人の練習次第ではデジタル的な道具より高度なことができるようになる。その端的な例としては,箸とフォーク,水撒きにつかうひしゃくとじょうろ,琴とハープなどが挙げられる(図3参照)。

最後の行のバイオリンとチェンバロに疑問を感じた人もいるだろう。確かにバイオリンは日本の物ではないが、かといって実は西洋の物でもないのである。元来、バイオリンは中央アジアが発祥の地で、東(中国)に行き胡弓となり、西に行きバイオリンとなった。この点から言えばバイオリンはデジタルの西洋本来の物ではない。弦こそないが、バイオリンはフレットがないという構造上、日本の三味線と同族といえる。

これらの道具類の構造や使い方の差から,西洋文化の根底には「道具に技巧をビルトインする発想」があり,日本文化の根底には「技巧を各人が修行を通して習得する発想」があることに気付く。

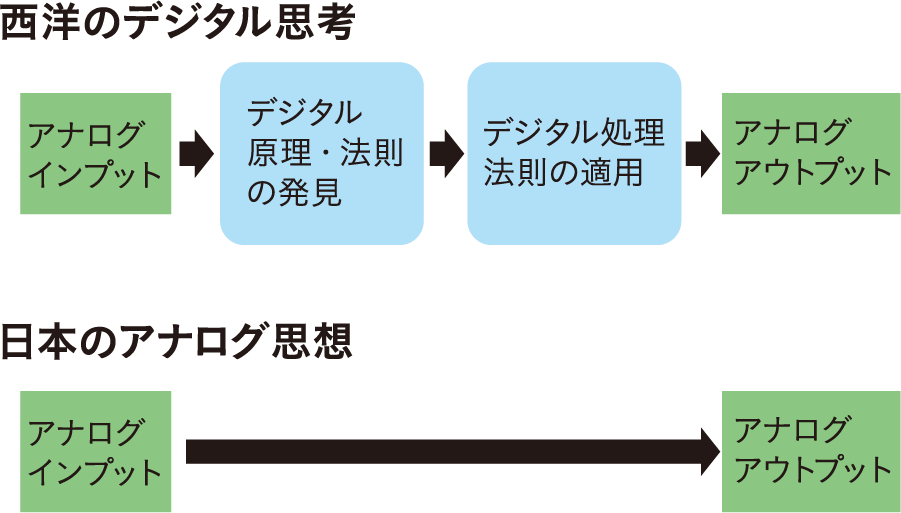

西洋では,本来はアナログ的な人間の感性から得た経験値をデジタル化(つまり数値化)して,原理・法則を導き,実際の問題を処理する時にそれを適用する。一方,日本では,法則化(ルール化)というプロセスを経ずに各人が個別的・属人的に技として暗黙的な法則を会得し,問題に対処する。つまり,西洋では道具だけでなく考え方そのものがデジタル的なので,西洋では社会システムもデジタル的にできている。同様のことが日本のアナログ思考にも言える(図4参照)。

デジタル思考ではインタフェースやプロセスが確定しており,曖昧さが少ない。例えば,じょうろでは道具の形状や重さが決まれば,おのずと最適な水の撒き方の法則は決まる。法則化されたものは,非属人的で普遍的なルールとして広く使われることになり,それゆえデジタル思考では最善の方法,つまりベストプラクティスを確定しやすく,それに則るのが経済合理性の観点から賢明だと言える。一方,アナログ思考では,曖昧な部分が残るので,調整や擦り合わせをして最適なやり方を決めることが多い。ひしゃくで水を撒く場合,手の捻り方や腕の振り方は,各人の練習でさまざまなバリエーションが考えられるのである。

この対比から,西洋のデジタル的(確定的)な物の考え方と日本のアナログ的(柔軟)な物の考えは一貫していることに気がつく。つまり思いつきで,ある時はデジタルであり,別の時はアナログであるのではなく,一貫してデジタルないしアナログであるのだ。一見,表層的に見えるこれら道具類の差は,両文化の根源的な発想の差に由来しているのである。

(3)科学と技術の発展は全くの同位相ではない

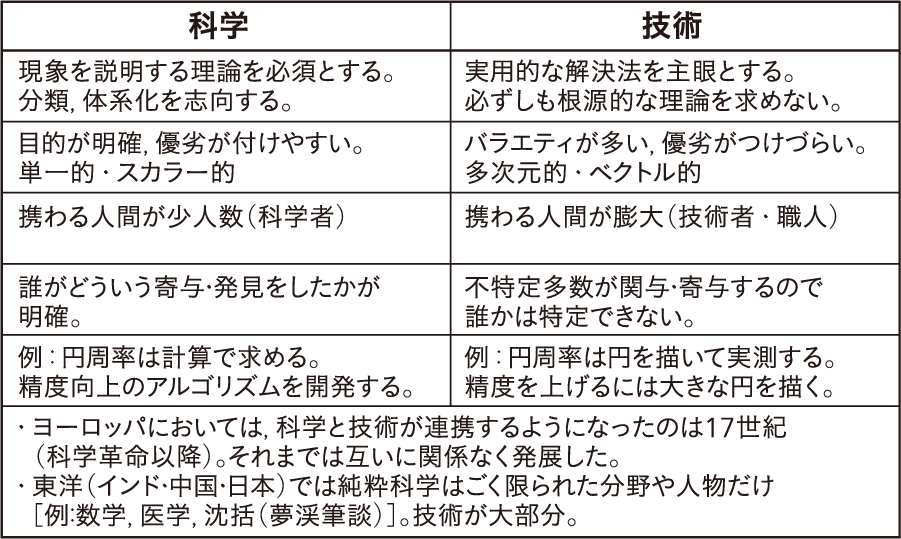

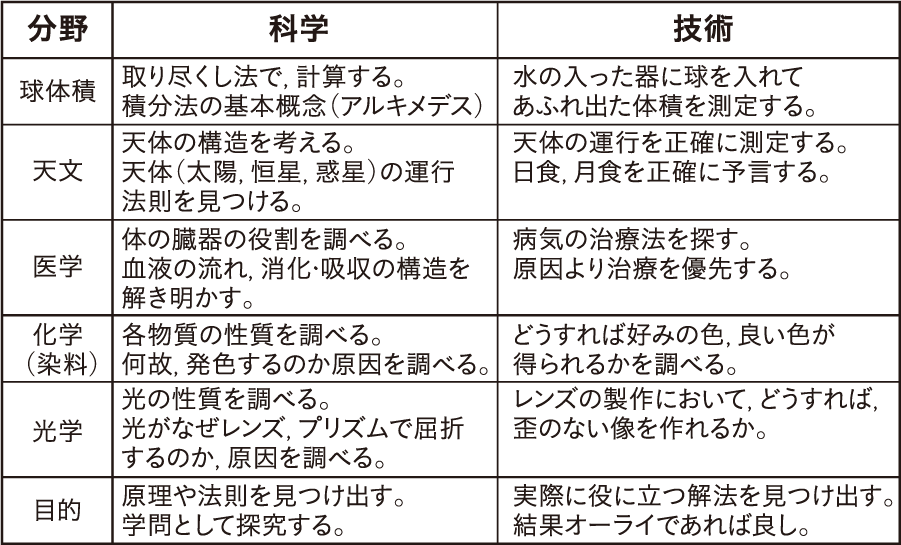

さてこれまで,科学・技術史という言い方をしてきたが,実は科学と技術は別物である。現在,一般には「科学技術」と記され,あたかも一つの概念であるかのように思われているが,科学と技術が現在のような密接した関係になるのはそう古い話ではない(表2参照)。

科学と技術は互いに関連しているが,全く歩調を同じくしているわけではない。大まかに言えば,西洋では17世紀まで,科学と技術はほぼ無関係に進展してきた。17世紀には数多くの数学者が現れ,数学のレベルが飛躍的に高まったが,数学が科学者や技術者にとって十分使える道具となり,物理的な現象が数学によって解明されるのはようやく18世紀になってからである。また技術にも数学が応用されるようになり,初めて数学と科学や技術が合体,あるいは協同するようになったのだ。最も成功したのが,数学の天文や物理現象への応用である。自然現象を数学的に解析することによって,それまでは主観的,感覚的にしか把握できなかった事象を客観的,定量的に把握できるようになった。その結果,因果関係を正確に把握でき,科学レベルは大幅に高まった(表3参照)。

科学と技術の本質的な差とは何か。私はこれに関して,「科学は現象を説明する理論を必須とし,体系化を志向するのに対して,技術は実用的な解決法を主旨とし,必ずしも根源的な理論を求めない」点にあると考えている。

科学には真理探究という一定の目的がある。それゆえ優劣がつけやすく,重要な功績を遺した人が明確である場合が多い。それに対して技術は,当座の目的を達成すればそれ以上の進展は必要とされないので,功績を評価しにくい。また技術の発展は真理探究に比べると多方面であるため評価がつけ難い。言い換えれば,科学の発展は一次元(スカラー的)であるが,技術の発展は多次元的であるとも言える。さらに技術(や工芸)は地域差(バラエティ)も大きいことが優劣の決定を難しくしている。

この視点に立つと,科学と技術の発展が同位相でない理由が明らかになる。つまり,(純粋)科学のように実利を伴わない真理探究においては,理論を構築するだけの知力がない,あるいは気力・情熱がない民族(あるいは個人)でも根気強く修練を積み,ある程度の機転が利くなら技術を発展させることは可能だ。実際,科学は発展しなかったが技術レベルは高かった国々,民族,地域は少なくない(明治以前の日本もその一つである)。科学が発展しなかったのは,民族の優劣の差ではなく,性向(向き,不向き)の差である。

2. 科学・技術史を学ぶにあたって

以上,3回に分けて,科学・技術史を学ぶ必要性について述べてきたが,科学・技術史を学ぶことで各文化圏に特有な考え方(文化のコア)が分かり,ひいては今後の社会および産業の発展が見えてくる。確かに,科学・技術史のテーマは広大無辺であり,理解するのが困難な面はある。幸いなことに科学や技術の進展は論理的な積み重ねであるため,宗教や政治のような理不尽なイベントが状況を一変させることは少ない。その意味では,まずはここに挙げたような科学・技術の発展の中心軸をしっかり理解すれば,あとは糸をたぐるように次々と理解が進む。

参考文献など

- [14]

- 『科学と技術の歴史』全2巻,フォーブス,デイクステルホイス(広重徹,他・訳),みすず書房(1977)

科学史専門のデイクステルホイスと技術史専門のフォーブスが共同で,古代から現代(1900年)までの科学と技術の全史を書いた。科学技術にとどまらず,宗教,哲学,生活史にまで筆が及ぶ。2段組で450ページほどと分量はダンネマンやサートンの大著に比べると多くはない。ただ,わずか2,3行の記述でポイントを突く個所も多く,非常に示唆に富む本である。 - [15]

- 『技術の哲学』三枝博音,岩波全書(1977)

三枝博音は西洋哲学を専攻した後に,日本の思想史や科学史や技術史に研究の重心を移した。哲学,思想,科学,技術の分野を常に相互に行き来しつつ,幅広い知見と深い洞察力から,ともすれば西洋と中国に偏りがちな日本の科学史,技術史研究では異彩を放つ卓見が多い。初版が1951年であるにもかかわらず70年以上経った今なお示唆する部分は多い。