特集「原子力分野における日立の取り組み」(5)福島第一原子力発電所の廃炉に向けた環境改善技術

ハイライト

福島第一原子力発電所の燃料デブリ取り出し作業を安全かつ確実に進めるには,建屋内外の作業環境整備が必要となる。その一環として,原子炉建屋内の高線量エリアの線量低減を図るため,原子炉補機冷却系(RCW)内から高濃度汚染水を除去する装置を開発した。RCWは,配管内に滞留する可能性がある水素への対策として,火花を発生させない電解穿孔法で配管に穴を開け,そこから自走式の配管移動機構を搭載したホースを挿入する形で,1号機の高濃度汚染水を回収する工事に適用した。

1. はじめに

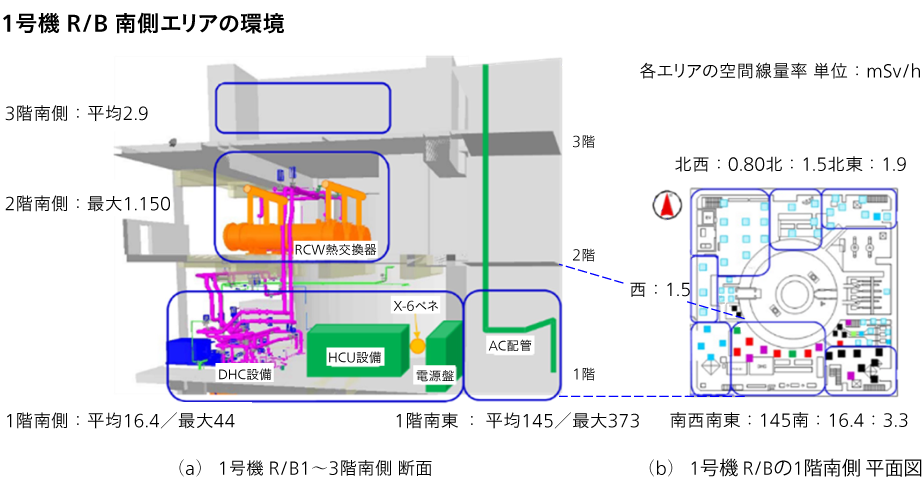

東日本大震災から10年以上が経過し,福島第一原子力発電所(以下,「1F」と記す。)の1~3号機(1F-1~1F-3)では燃料デブリ取り出しに向けた各種調査や準備工事が進んできた。2024年度は,1F-2の試験的取り出しが開始されたことで,中長期ロードマップ1)の第3期に移行し,今後は本格的に燃料デブリ取り出し作業に着手することになる。この作業を安全かつ確実に進めるには建屋内外の作業環境整備が必要となるため,日立グループでは,その一環として原子炉建屋(R/B:Reactor Building)内の高線量エリアの線量低減を図ることを目的とし,原子炉補機冷却系(RCW:Reactor Cooling Water System)から高濃度汚染水を除去する装置を開発し,実機適用を進めてきた(図1参照)。

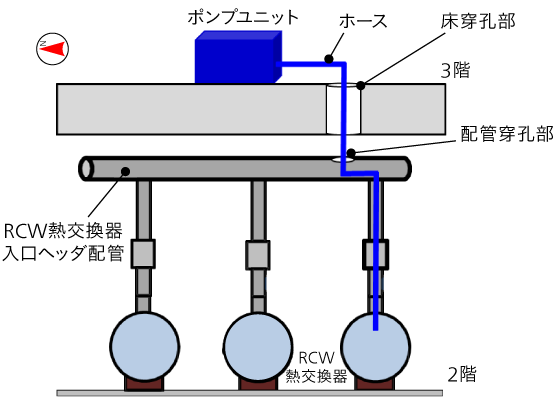

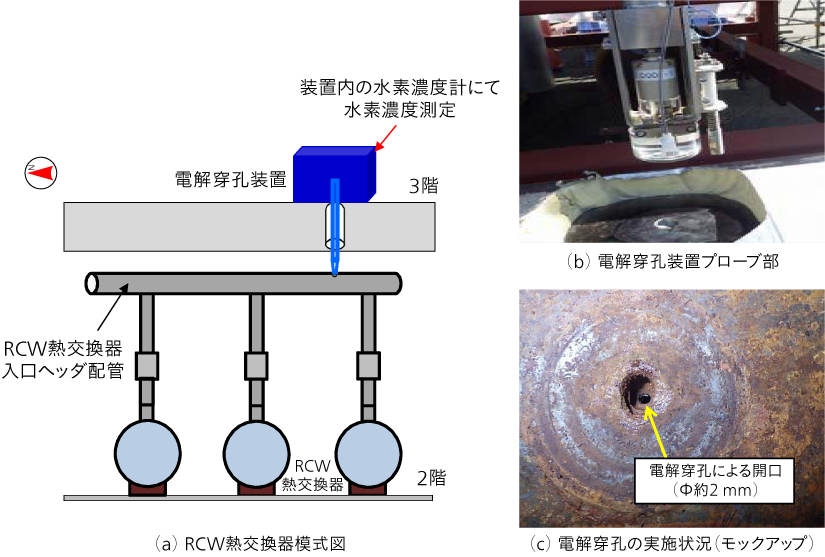

1F-1のRCWは,原子炉格納容器(PCV:Primary Containment Vessel)底部への燃料デブリ落下により,当該位置に敷設されていたRCW配管が損傷し,汚染が配管内の広範囲に拡散した影響で系統全体が高線量になっているものと推定されている。特に,R/Bの2階大物搬入口近傍に設置されているRCW熱交換器(3基)は,高濃度の放射性物質を含んだ汚染水2)を内包している影響により,周辺の雰囲気線量率が1,000 mSv/h以上となっている。このため,燃料デブリ取り出し作業を進める際,作業員の被ばくが懸念されており,線量低減対策を講じる必要がある。そこで,RCW熱交換器の線量低減対策として,上部階(R/B3階)の床穿孔部より熱交換器入口ヘッダ配管を穿孔し,ホースを機器内にアクセスして,汚染水のサンプリングを実施した(図2参照)3)。

この際,熱交換器入口ヘッダ配管内には,事故由来および汚染水の放射線分解により生成された可燃性ガス(水素)が滞留している可能性が否定できず,配管穿孔にあたっては着火リスクを排除した穿孔法を適用する必要があった。そこで,可燃性ガスを内包する配管への穿孔法として,腐食反応にて配管母材を溶解することにより,機械的な穿孔に比べて摩擦,発熱,静電気の蓄積による着火源の生成を回避した電解穿孔法を開発し,実機配管に適用した。また,熱交換器内にホースを設置するために,能動スコープカメラ4)を用いた自走式機構を開発した。

本稿では,新規に開発した自走式機構と電解穿孔技術,それらを実機モックアップで評価した結果について示す。

2. 配管内アクセス装置の開発

RCW熱交換器内の高濃度汚染水を取り出すためには,建屋3階の床およびRCW熱交換器入口ヘッダ配管に開けた孔からホースを挿入し,配管の曲がりや,熱交換器入口多孔板(マニホールドプレート)を通過させ,熱交換器底部にホース先端部を設置する必要がある。

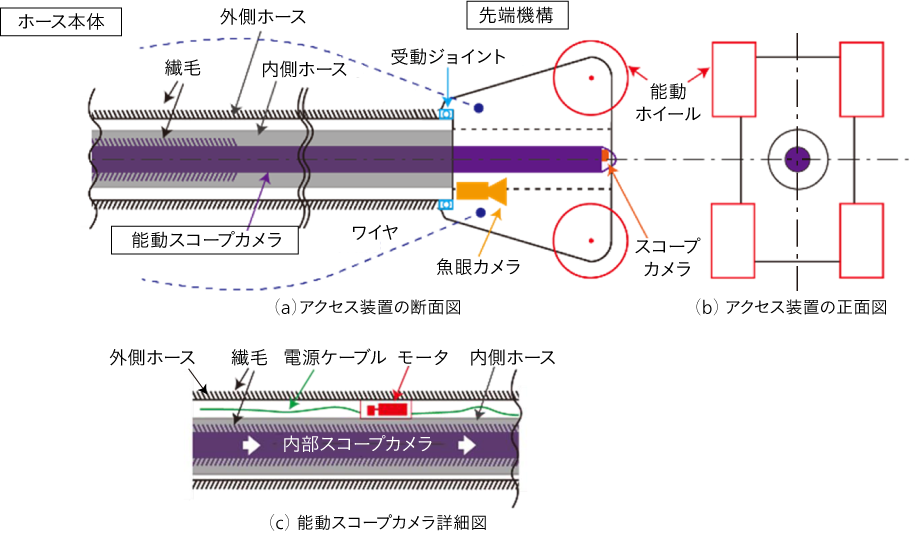

図3に,製作した配管内アクセス装置の原理を示す。この装置は,先端機構,ホース本体,その内部に設置した能動スコープカメラの三つの部分で構成される。図3(a),(b)に示すように,ホース本体は繊毛で覆った外側ホースの先端にアクティブホイールと受動ジョイントを組み合わせた機構を設けて先端の方向制御を行う。繊毛は振動によって推進力を発生させるものであり,図3(c)に示すように,能動スコープカメラは繊毛で覆った外側ホースと内側ホースの間にモータを取り付け,モータ振動によって繊毛に駆動力を発生させている。

図3|能動スコープカメラを用いた配管内アクセス装置の原理 (a)にアクセス装置の断面図,(b)にアクセス装置の正面図,(c)に内部スコープカメラの詳細図をそれぞれ示す。このアクセス装置は,先端機構,ホース本体,その内部に設置した能動スコープカメラの三つの部分で構成される。先端機構にはアクティブホイールがあり,先端位置を制御するとともに,ホース本体の牽引を行う。能動スコープカメラは繊毛で覆われており,振動によって推進力を発生させる。

(a)にアクセス装置の断面図,(b)にアクセス装置の正面図,(c)に内部スコープカメラの詳細図をそれぞれ示す。このアクセス装置は,先端機構,ホース本体,その内部に設置した能動スコープカメラの三つの部分で構成される。先端機構にはアクティブホイールがあり,先端位置を制御するとともに,ホース本体の牽引を行う。能動スコープカメラは繊毛で覆われており,振動によって推進力を発生させる。

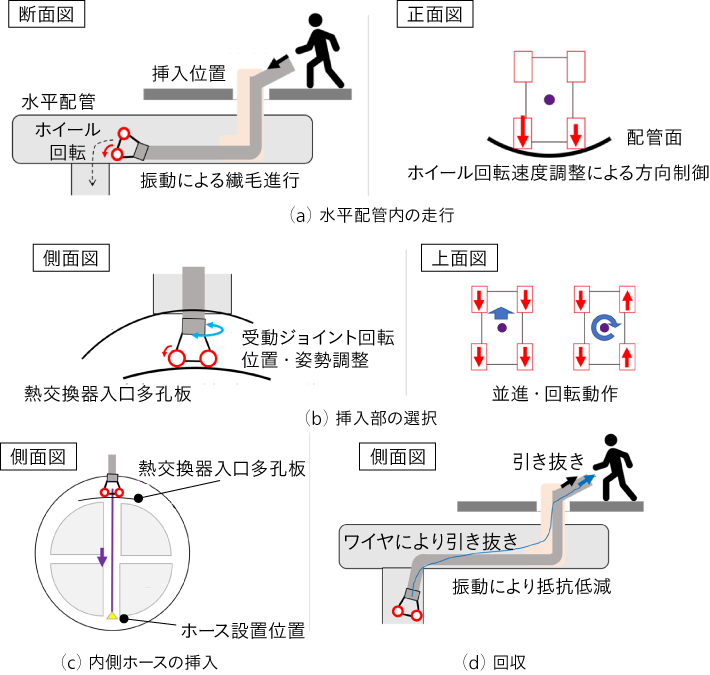

図4に,本装置を用いた配管内アクセスの手順を示す。まず,3階の開口部から装置を挿入し,水平配管(RCW熱交換器⼊⼝ヘッダ配管)内を走行させる。この際,繊毛を振動させて推進力を発生させ,進行するとともに,先端機構でホイール回転速度を調整して方向を制御することで任意の方向に進め,目的位置(目的の熱交換器上部)で先端機構を操作して降下させる。その後,図4(b)に示すように,熱交換器入口の多孔板で,先端機構の受動ジョイントとアクティブホイールを並進・回転動作させて,位置および姿勢を調整した後に,図4(c)に示すように目的の孔から内側ホースを挿入し,多孔板からホース設置位置まで下降させる。この状態で,ホースから高濃度汚染水を抜き出す。最後に,図4(d)に示すように,ワイヤにより引き抜き回収する。この際,繊毛を振動させ抵抗を軽減することで,円滑な引き抜きを実現する。

図4|配管内アクセスの手順 (a)に水平配管内の走行,(b)に挿入部の選択,(c)に内側ホースの挿入,(d)に引き抜きのイメージをそれぞれ示す。アクセス装置を水平配管内に挿入し,先端機構を操作しながら,目的位置に進行させ,先端機構を操作して降下させる。

(a)に水平配管内の走行,(b)に挿入部の選択,(c)に内側ホースの挿入,(d)に引き抜きのイメージをそれぞれ示す。アクセス装置を水平配管内に挿入し,先端機構を操作しながら,目的位置に進行させ,先端機構を操作して降下させる。

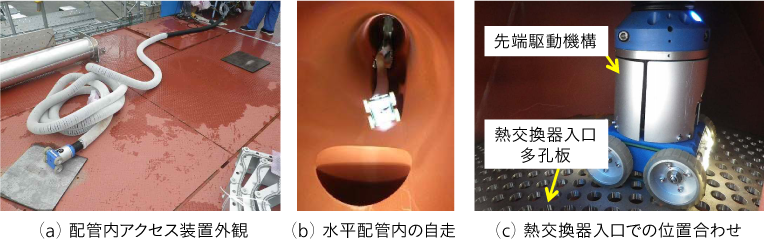

図5に製作した配管内アクセス装置の動作状況を示す。本装置は建屋床穿孔部より挿入し,水平配管内を自走するとともに,熱交換器入口の多孔板上にて内側ホース挿入孔の位置合わせを行う機能を有する。

図5|配管内アクセス装置(モックアップ試験状況) (a)は配管内アクセス装置の外観,(b)は水平配管内自走中の状況,(c)は熱交換器入口での位置合わせの様子をそれぞれ示す。

(a)は配管内アクセス装置の外観,(b)は水平配管内自走中の状況,(c)は熱交換器入口での位置合わせの様子をそれぞれ示す。

3. 電解穿孔法を用いた水抜きによるRCW系統線量低減対策

1F-1のRCW熱交換器に滞留する高濃度汚染水をサンプリングし,水抜き計画を策定することを目的として工事を進めた。この際,機器内へのホースアクセスルートの構築について,腐食反応にて配管母材を溶解する電解穿孔技術を開発し,実機配管へ適用した。

3.1 電解穿孔技術の開発

配管の穿孔方法はドリルなどの機械式が一般的であるが,可燃性ガス(水素)を内包する配管に対しては,摩擦,発熱,静電気の蓄積による着火源の生成を回避する必要がある。そこで,配管母材の溶解による穿孔に着目し,電解液を介して電極と配管母材間に通電することで,母材の腐食反応により溶解を加速させ,配管穿孔する電解穿孔法を開発した。図6にその概要を示す。電解穿孔法の開発にあたっては,パラメータ試験により電解液の種類,印加電圧および電流,電極と配管母材間の距離などの最適な施工条件を確認するとともに,試作機を用いて国立研究開発法人産業技術総合研究所の防爆施設にて,水素を内包する配管へ電解穿孔を実施し,水素燃焼が生じないことを実証した。

図6|電解穿孔によるRCW熱交換器のアクセスルート構築 (a)はRCW熱交換器の模式図への入口ヘッダ配管部に穿孔するイメージ,(b)は電解穿孔装置プロープ部の外観,(c)はRCW熱交換器入口ヘッダ配管(モックアップ)への電解穿孔によりφ2 mmの貫通孔を設けた状況をそれぞれ示す。

(a)はRCW熱交換器の模式図への入口ヘッダ配管部に穿孔するイメージ,(b)は電解穿孔装置プロープ部の外観,(c)はRCW熱交換器入口ヘッダ配管(モックアップ)への電解穿孔によりφ2 mmの貫通孔を設けた状況をそれぞれ示す。

3.2 電解穿孔技術の実機配管への適用

1F-1のRCW熱交換器入口ヘッダ配管への電解穿孔の適用にあたり,パラメータ試験で得られた知見を基に電解穿孔装置を製作した。電解穿孔装置は,現地における取り扱い性ならびに配置の自在性を考慮し,電解液を循環するポンプおよびタンクなどを内蔵するポンプユニット,配管穿孔後の水素濃度を計測する水素濃度計を内蔵する水素測定ユニット,直流電源装置を内蔵する電源ユニットの三つのユニットに分割し,接続した。実機配管へ電解穿孔を施工し,φ2 mm程度の開口部より配管内の水素濃度を測定した結果,約72%であることを確認したため3),電解穿孔部からの不活性ガス(N2ガス)封入および排気を繰り返し,水素燃焼下限値(4%)以下まで低減させた。その後,配管穿孔装置によりφ250 mmの開口を設け,第2章に示した配管内アクセス装置にて熱交換器内にホースをアクセスし,内包水のサンプリングを実施した。サンプリング水の分析の結果,Cs-137濃度は最大で3.20×1010 Bq/Lであり2),RCW熱交換器が高線量である要因が機器内に滞留する汚染水であることが確認できたため,取得した情報を基に排水計画の具体化を進めていく予定である。なお,電解穿孔および熱交換器内包水サンプリングについては,作業従事者の被ばく低減のため,低線量エリアから遠隔操作を行い,モニタ画像の監視および施工データ収集を実施した。

4. おわりに

本稿では,福島第一原子力発電所の廃止措置について,1号機のRCW内に滞留する高濃度汚染水の抜き取りによる環境改善について,装置開発の状況ならびに実機適用状況を解説した。今後も燃料デブリ取り出し,調査などに向けた建屋内の線量低減が必要であり,この状況は2号機および3号機でも同様である。したがって,長期にわたる廃止措置事業を円滑に進めるため,継続して環境改善の技術開発を進めていく。

謝辞

本稿で述べた1F-1の RCW線量低減は,東京電力ホールディングス株式会社の委託業務として対応した成果である。また,電解穿孔法の開発においては,国立研究開発法人産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門 爆発利用・産業保安研究グループならびに日本ガス協会の関係各位より多くのご支援をいただいた。さらに,RCW熱交換器の内包水サンプリングのため,熱交換器内へのホース挿入用に開発した配管内アクセス装置の繊毛ロボット技術に関しては,東北大学タフ・サイバーフィジカルAI研究センターの関係各位より多くのご支援をいただいた。深く感謝の意を表する次第である。

参考文献など

- 1)

- 東京電力ホールディングス株式会社,廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合事務局会議,廃炉・汚染水・処理水対策の概要

- 2)

- 東京電力ホールディングス株式会社,1号機RCW熱交換器(C)のサンプリング結果について

- 3)

- 東京電力ホールディングス株式会社,福島第一原子力発電所1号機原子炉補機冷却系線量低減(内包水の水抜き)に向けた内包水サンプリング作業前における滞留ガスの分析結果等について

- 4)

- Yuichi Ambe, et al., Development of a Telescopic Active Scope Camera that Threads Perforated Plates for the Decommissioning of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant,Proceedings of FDR2024 (International Topical Workshop on Fukushima Decommissioning Research)