現実世界のリアルなデータをデジタル空間上にマッピングする「エリア情報サービス」

1. はじめに

内閣府が定める「災害対策基本法」第42条に基づき,自治体は地域防災計画を策定し,災害発生時には災害応急対策および応急措置を実施することを義務づけられている。特に,近年の災害の大規模化に合わせて,迅速に対応が行えるよう防災情報システムなどを活用した情報の収集と共有,伝達を行う機能の充実が求められている。

しかし,その対応状況は予算面などの理由から,自治体によって開きがあるのが現状である。また,導入されているシステムによっては,災害現場や避難所などから利用できず,庁内の職員が無線や電話を用いて現場の状況を確認しながらシステムへの入力を行う必要があり,正確な情報を早急かつ安価に共有できる仕組みの導入が課題となっていた。これに対し,株式会社日立システムズは地域防災を支えるエリア情報データ連携ツールとしてエリア情報サービスの提供を開始した。ここでは,その主な特長と導入事例について述べる。

2.エリア情報サービスの概要

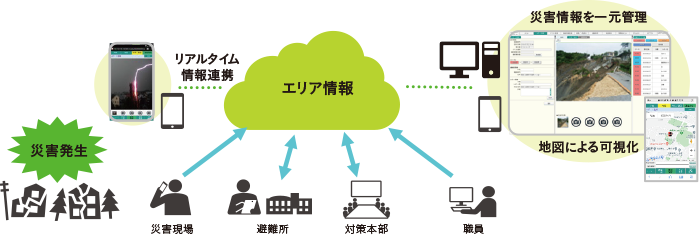

エリア情報サービスはクラウドサービスであり,インターネットに接続可能な端末さえあれば,さまざまな場所・デバイスから情報の登録や確認が可能である。そのため,IoT(Internet of Things)機器を活用して,各種センサーなどで収集した情報やスマートデバイスなどで撮影した映像・画像などの情報を簡単に登録することができ,災害発生時に状況の早期把握と共有が図れるほか,従来のシステム開発に比べて安価かつ容易に導入することができる。

また,災害現場の情報を地図情報と連携して表示することで,対策本部で地域全体の災害状況を視覚的に把握できるため,迅速な意思決定を支援する(図1参照)。

さらに,映像や画像を登録する際,文字情報を追加できる「タグ付け機能」を備えており,特定のタグが付いた映像や画像のみを検索することが可能である。これにより,類似または関連する災害の映像や画像をすぐに抽出・確認することでき,過去の被災状況との比較も容易である。エリア情報サービスの主な機能は以下のとおりである(図2参照)。

- 情報登録機能

- 通報情報,災害名,施設情報の登録・更新・削除

- 地図上での災害発生地点の直接指定・入力

- 動画や写真の取り込み

- 連絡事項機能

- 通報情報ごと,災害名ごとの掲示板作成ならびに他部署への要請・周知情報の投稿

- ファイル(表計算ファイル・画像ファイルなど)の投稿

- 情報共有・配信機能

- 連絡事項を受信したユーザーがシステムにログインした際,新着情報を表示

- 新着(時系列)表示機能

- 登録された情報や対応状況をリアルタイムでシステムに反映

- 対応状況地図表示機能

- 登録された情報や対応状況の地図上への表示

3. 武蔵野市における導入事例

東京都武蔵野市は,災害発生時における迅速な意思決定を行うため,「災害対策のDX(デジタルトランスフォーメーション)」の一環としてエリア情報サービスを導入した。これにより,スマートフォンやタブレット端末を使用して災害現場からリアルタイムに災害情報を共有できるほか,集約された情報を地図上に表示することが可能となり,市内全体の災害状況を視覚的に把握して,スピーディな意思決定を行うことができる。

3.1 導入の背景

武蔵野市は,頻発する自然災害への備えを強化するため,2007年に構築した旧防災情報システムの見直しを検討していた。旧システムでは災害情報の入力を行えるのは防災課職員のみで,無線や電話,FAXで届けられる情報を防災課が取りまとめて入力作業を行っていたため,災害が同時多発的に発生した場合,処理が追いつかない可能性があった。

また,旧システムはオンプレミスで稼働していたため,庁舎が被災するような甚大な災害が発生した際にはシステムが利用できなくなる恐れもあった。そのため,今後さらに激甚化・頻発化が予測される自然災害に備えて,新たな防災情報システムの仕様検討を行っていた。

3.2 導入のポイント

災害情報をリアルタイムに集約し,スピーディな意思決定に貢献する新防災情報システムの構築に向けて,導入に際しては以下の三つの仕様が求められた。

- スマートフォンやPCを利用して,インターネット経由で災害情報の入力・閲覧が可能であること。

- 耐災害性に優れたデータセンターでシステム管理を行い,災害時にも継続利用できること。

- 被害情報や対応状況の整理・検索など,災害情報の「見える化」により迅速な意思決定に貢献できること。

さらに武蔵野市は,災害対策の抜本的な見直しに向けて,こうした仕様を満たす新防災情報システムのほかに,職員参集システム,気象情報システム,音響・映像システムなど,包括的な情報システム整備の公募型プロポーザルを実施した。審査の結果,エリア情報サービスを中心とした防災情報システムの提案を行った日立システムズが選定された。

3.3 導入の効果

新防災情報システムの完成により,武蔵野市では,以下のような災害対策が可能となる。

- 災害現場からは,スマートフォンを用いて災害状況の報告を行うことができる。写真や動画の登録ができるため,現場の状況をより正確に共有することが可能になる。登録された情報は地図上に表示され,対応状況に応じた色分けが自動で行われるため,災害対策本部は市内全体の災害状況を視覚的に把握し,必要な対策を講じることができる。また,システムには市内にある100か所以上の避難所が登録されており,収容可能人数や保有設備,備蓄状況などの情報を管理することができる。地域住民をどこに避難させるべきかなど,現場の意思決定を支援するものとなっている。

- 新システムは,インターネット接続された端末があれば,いつでもどこでも利用することができる。武蔵野市では,システムの利用権限を全職員に付与し,定期的な訓練を重ねることで,災害発生時の初期対応を全職員が行える体制を整えていく。

武蔵野市は,先進の情報技術を組み込んだ新防災情報システムの構築により,災害対策のDXを実現した。

今後,本システムの活用事例を他の自治体へと積極的に公開し,そこから得たフィードバックに基づいて災害対策をさらに強化していく。

4. おわりに

本稿では「エリア情報サービス」の防災用途での導入事例を中心に説明した。一方で,本サービスは地域防災以外の用途でも活用が可能である。例えば,地域や施設に設置されたカメラの映像やGPS(Global Positioning System)による位置情報など,他の情報と組み合わせることで,以下のようなケースでも活用できる。

- 巡回点検の効率化

設備に取り付けたセンサー情報から異常を検知し,効率的な点検・巡回ルートを表示する。 モバイル端末を用いて点検・検査結果をその場で入力することで,迅速な点検・検査対応を支援する。 - 快適な観光体験の提供

通信ネットワークのデータから観光客の来訪状況を把握し,観光課題を明確化する。また,交通情報や人流データからエリアごとの混雑状況を把握し,リアルタイムに配信することで,快適な観光体験を支援する。 - 子どもの見守り

登下校時の子どもの位置情報や,監視カメラの映像,地域住民からの投稿情報などを集約し,地域の自治体・学校・保護者・警備会社と共有することで,子どもを見守る環境を実現する。

これらのユースケースを踏まえ,日立システムズは今後,さまざまな業種・業務において地図を活用した情報共有と業務効率化を支援していく。