Innovators’ Legacy:先駆者たちの英知科学・技術史から探るイノベーションの萌芽[第3章]ローマ・ヘレニズム科学技術概説(Part2)

1. ローマ・ヘレニズムの科学

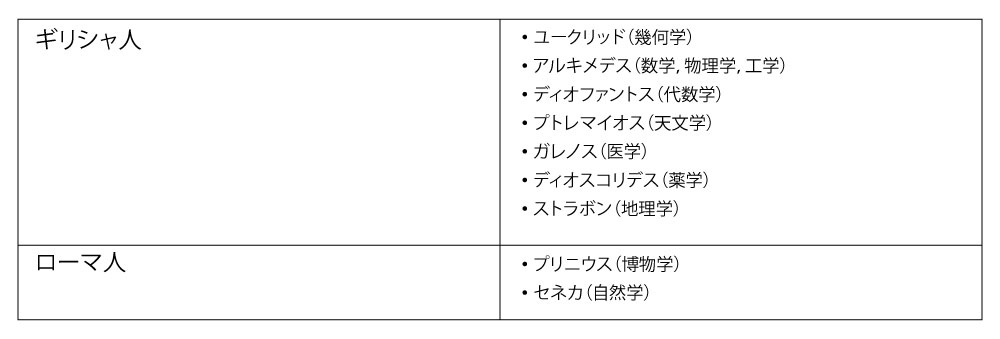

ヘレニズム期,ローマ時代を通して代表的な科学者をリストアップしてみよう(表1参照)。

表1のリストを見ても分かるように,当時の科学の中心分野の数学,天文学,医学の学者はすべてギリシャ人が占めている。結局,アテネ中心のギリシャ期から引き続き,数百年にもわたるギリシャ人の知の結晶が,その後の世界の科学の礎となった。本稿ではユークリッドやアルキメデスの影に隠れて見過ごされがちなヘレニズム期とローマ時代の偉大な科学者たちを紹介しよう。

2. ディオファントス(代数学)

ギリシャ数学といえば幾何学だけのように思われるかもしれないが,紀元後2世紀にはアレクサンドリアのディオファントスが代数学の著作を残した。未知数,累乗,マイナス,等しい,などの記号を考案した。さらには,一次,二次だけでなく三次方程式まで解いたといわれる。彼の著作『数論』は元来13巻あったが,残念ながら現在はそのうちの6巻しか残っていない。ディオファントスの本は16世紀になるまでヨーロッパでは知られることはなかった。この経緯からも,ギリシャ数学は幾何学だけが重要視されたことが分かる。結局,代数学においてはディオファントスの後を継ぐギリシャ人は現れず,後日,インド数字を取り入れて発展したアラビア代数学が主流となった。

3. プトレマイオス(天文学)

ギリシャの数理科学の分野で,ユークリッドの幾何学に匹敵するほどの大きな影響を残したのが天文学だ。天体運動(日食,月食,月の満ち欠け,惑星の動き)を観測した時,ギリシャ人はそれらの運動の背後には必ず何らかの法則があるはずと考えた。ユダヤ人のようにそれらを神の御業と考えたのでもなく,あるいはメソポタミア(や中国)のように,それらの運動が地上の事物と関連するという占星術のような妄想を抱かなかった。ギリシャ人は,天体運動の法則は人間の理性で解明できるはずと考えた。

しかし,だからといってギリシャの理性は必ずしも現代のわれわれの考える理性と同じではない。例えば,ギリシャの科学で述べたように,紀元前の段階で既に太陽は地球より大きいことが知られていたから,アリスタルコスのように地動説を唱える学者もいたが,結局はアリストテレスが主張した「地球は宇宙の中心で静止している」との論が支配的となった。天体は完全であるとの信仰からすべての星や惑星は円運動をしていると考えられたが,惑星の退行の説明がつかなかった。そこで実際にどのような運動をしているかという原理的な面ではなく「現象を救う(to save the phenomena)」という面から天体運動の説明が求められた。つまり,根源的な解明ではなく,表面上だけでも論理的に辻褄のあう説明を求めたのである。彼らの理性の働きは真理を求めるという方向よりも,論理矛盾がないことを重視したのだ。

結果的に誕生したのが,プトレマイオスが『アルマゲスト』に詳細に説明した理論だ。「惑星は円運動をする」という原則に従うものの,離心円,周転円などの複雑な円運動を組み合わせることで,見かけ上,惑星の退行を説明できる幾何学モデルを構築した。プトレマイオスの天文学は当時の高度な幾何学があって初めて成立したものといえる。太陽が地球を周回するという天動説そのものは間違ってはいるものの,惑星の動きをこれほどまで正確に記述できる理論は,その後1,500年にわたり出現しなかった。

『アルマゲスト』の重要度はこのような理論面にとどまらず,1,022個以上の星と48の星座を表した星座のカタログにもある。星の明るさを1等星から6等星までとした分類は現在もなお使われている。星のカタログには星の位置の緯度と経度だけ記した表や,三角関数表が何ページにも及び記されている。実際に『アルマゲスト』をひも解いてのぞいてみよう。数字だらけの表が延々と何ページも続くが,これは圧巻である。他の書物が筆写されなかった中で,このような数値だけの表が,まったく省略もされず丁寧に筆写されていたことに驚く。このことから,この表が当時の人にとっていかに価値があったか,ということが分かる。

4. プトレマイオスの『地理誌』

プトレマイオスは天文学以外にも占星術と地理学でも後世に多大な影響を残した。占星術はさておき,『地理誌』には当時知られていた,6,000か所以上の都市の緯度と経度がリストアップされていた。地理的な知識として,当時既に地球は球体であることが認められていたことが分かる。エラトステネスによって大きさが2割程度過大に見積もられてはいたものの,キリスト教が普及する以前の西洋においては世界の大きさとインダス河までの大都市の位置関係がある程度きちんと把握できていたのである。それが,キリスト教が支配したヨーロッパ中世においては,逆に聖書に基づき地球が平らであるとの教え(地球平面説)が広まり,地理感覚が未開の段階に逆戻りしてしまった。これから,科学のレベルというのはいつも時代とともに上昇するものではないということが分かる。

5. ガレノス(医学)

医術も含め科学を担当したのはすべてギリシャ人といってもいいほどであり,最終的に皇帝の主治医ともなったガレノスも例に漏れずギリシャ人であった。臨床医としての経験から医学理論を作り,ヒポクラテスと並んでヨーロッパだけでなくアラビアにも1,000年以上にわたって多大な影響を与えた。ローマでは医者の社会的地位はかなり低かった。尊敬された医者もいたが,大抵は専門的な医学の訓練を受けず自己流で治療経験を積んだ人だった。それで,医者といえば詐欺師,うそつき,たかり屋と同類なので,まっとうな人間のすべき仕事ではなく,奴隷か解放奴隷,あるいはローマ市民権をもたない下賤な人間のすることだという認識であった。そういった社会状況を考えると,ガレノスの本が権威をもって長らく筆写され続けてきたことで,彼の学識がいかに深かったか,ということが分かる。ただガレノスの残したものについても,アリストテレス同様,間違った知識がそのまま信じられて,科学の進歩を阻害したという一面も否定できない。

6. ディオスコリデス(薬学)

ディオスコリデスは自分の足で各地の植物を調べて,植物学というより薬学の観点から多くの植物に関する特性を『薬物誌』としてまとめた。中国でいうところの本草学という分野に当たる。ディオスコリデスが定めた名前の多くは現在にいたるまで,植物の学名,俗名となっている。ディオスコリデスの実用的な薬学書はその後アラビアの医学・薬学に大きな影響を与えた。

7. ストラボンの『地理誌』

ストラボンは黒海周辺のポントスに生まれたギリシャ人であった。修辞学や哲学のほか,地理学など幅広い教養を身につけたが,それに飽き足らず自分で各地を旅行して見聞を広め,他人や本から得た情報を基にして膨大な地理誌を著した。ヘロドトスもそうだが,当時のギリシャ人の行動力とバイタリティには頭が下がる。ヨーロッパ本体に関しては,イギリスやアイルランドにも言及し,アイルランドがこの方面では最も北に位置すると述べるが,この方面の情報はローマ人の本から得たようだ。エジプトや小アジアは自分の目で見た情報に基づいて詳しく書かれているが,ギリシャ本体に関しては記述は少ない。この点では,ギリシャ本体について詳しく記述したパウサニアスの『ギリシア案内記』とは補完関係にあるといえる。

これを思うと,日本では奈良時代に地方の各地から官製の地誌として『風土記』を作らせたが,ギリシャでは一人の人間が各地を巡り,資料を集めて著した。これは人間生活を捉える観点の差に由来するといえる。日本では,治世に質するために調査したが,ギリシャでは人間の生の興味から知識を集めた。リベラルアーツの発祥の地にふさわしいやり方といえよう。

8. ローマの科学―プリニウス(博物学)

しばしば述べているように「ローマに科学なし」であるので,ここで取り上げる2人の著作は今日的な意味では科学とはいえないかもしれない。しかし,これらの著作からはローマ人,ひいては近代ヨーロッパ人の心情に通底している博学への情熱が感じられる。

プリニウス(紀元後 22~79年)は北イタリア・コモ出身の学者で,元は弁護士であったが軍人となり,最後は海軍の提督にまで昇進した。元来,至って学問好きで,多くの本を読みかつ書いた。プリニウスの『博物誌』は紀元後1世紀に書かれた大著である。全37巻もあるが,ほとんど損傷なく現在まで伝わっている。一方,プリニウスは他に20巻の歴史書も書いたが,これはほぼ伝わらなかった。それだけ『博物誌』の内容が,当時の(そして後代の)ヨーロッパ人にとって貴重な内容であったことが分かる。もっとも,パラダイムという造語で一躍有名になったトーマス・クーンは「プリニウスの著作は泥沼(morass)だ」と極めて低い評価を下した。クーンのような数理系の学者は一般的に,ユークリッド幾何学のような明確な公理系をもち,理路整然とした体系だけが科学と呼ぶに値すると考える傾向にあるようだが,それは偏った科学観であると私には思える。

『博物誌』(全37巻)で採り上げられている項目は次のようなものだ。

- 宇宙,地球,太陽,惑星,諸元素

- 地理(スペインから中国・インドまで)

- 動物,魚類,昆虫,鳥類

- 植物とその活用(酒,油)と栽培方法

- 動物から得られる薬剤について

- 鉱物から抽出される薬剤について

- 絵画,彫刻などの芸術,歴史,逸話

このようにとても一言では表せない内容で,一種の百科事典ともいえる。 本書は,プリニウスが自分で経験したことのほか,数多くの先人の図書からの引用で構成されている。326人のギリシャ人と146人のローマ人の合計2,000巻の本,2万点の記事が参照されている。記述内容の一部には科学的検証がなされていないおとぎ話のような項目もあるが,古代の知識の宝庫である。ただ,プリニウスにはこの書を学術書にしようという気は毛頭なく,あくまでも知り得た知識の集大成としたかったようだ。キリスト教が支配したヨーロッパ中世ではギリシャ科学はほぼ完全に忘れ去られていて,科学といえばこのプリニウスの『博物誌』がほとんど唯一のものであった。つまり,中世ヨーロッパの科学的知識レベルを知るには,何を差し置いてもぜひともこの本を読まないといけないということだ。

さて,『プリニウスの博物誌』はヨーロッパでは極めて有名であるにもかかわらず,ギリシャ偏重の日本ではなかなか翻訳されなかった。しかしようやく,1986年に中野定雄氏の親子(中野里美,中野美代)がローブ古典叢書の英語版からの重訳で出版した。ラテン語が分かる数多くの学者達がしり込みをしていた中で,英国詩人ポープのいう「Fools rush in where angels fear to tread.(天使も踏みこまぬ所に愚者なればこそ)」と,高校の英語教師であった中野定雄氏が敢然と訳出した。当然のことながら英語からの重訳なので,明らかなミスがいくつかあり,ラテン語の専門家からは「プリニウスの中野氏の訳文は信用しないように」とけなされた。

ところが,私にとってこの本がプリニウスを読む強い味方になった。というのは,私はアメリカ留学中にローブ古典叢書のプリニウス(全10巻)を購入したのだが,動植物の単語が頻出するのに怖気づき,なかなか読みだせなかった。ところが,2001年に中野氏の『プリニウスの博物誌』全3巻を見つけ,「これでようやくプリニウスにとりかかれる」とうれしくなり,高価ではあったが即座に購入した。早速,英語と中野氏の翻訳を両方見比べながら,時には原文のラテン語もチェックしつつ読み進めた。確かに些細な誤訳がいくつかあったが,「弘法も筆の誤り」のようなもので,全体的に非常に立派な訳であると感心した。内容的には,碩学のプリニウスから繰り出される話題の数々に「応接に暇(いとま)がない」思いがした。さらに本文を詳しく調べたいと思い,Artemis社から出版されていたドイツ語訳も取り寄せて半分(20巻)までは読み終えた(ちなみに,ギリシャ語やラテン語の本を読む時は,読解の正確を期すために,2冊以上の翻訳本を参考にしながら読むのが私の流儀だ)。残りの巻は時々拾い読みする程度であるが,どこを読んでもプリニウスの貪欲な知識欲に圧倒される。

私はプリニウスを読むたびに明治生まれの知の巨人,南方熊楠を思い出す。現在も「知の巨人」と呼ばれる人は何人かいるが,古今東西の古典をくまなく読破し,社会科学,人文科学,自然科学を分け隔てなくあらゆることに強い興味を抱き,疑問を解決しようと調査するという点においては南方熊楠に匹敵する日本人はいないと私は確信している。「知の巨人」といえば,先ごろ亡くなった立花隆を連想される方もいるだろうが,南方熊楠は十数か国語に及ぶ語学に堪能なうえに,柳田國男すら及びもつかない程の膨大な量の日本の古典籍と仏典を読破しただけでなく,率先して神社合祀反対運動を起こすなど,立派な見識を備えていた点で立花を遥かに凌駕する。現代の日本の教育に欠けているのは,自分の内面から湧き起こってくる好奇心に従って実証的に知識を獲得することを蔑ろにしていることだ。世間では偏差値による大学進学が高校教育を歪めているといわれるが,すでにそれより以前の段階で「自分は何が知りたいのか?」と考えず,単に学校で教えられることを効率よく丸暗記して,テストの点を稼ぐという「お勉強モード」の思考回路ができ上がってしまっている。そういった既存概念にがんじがらめになってしまっている現代の日本人には,プリニウスや南方熊楠のような底知れぬ知識の「泥沼」に一度ははまってみることを私は強く勧めたい。

9. セネカの自然研究

プリニウスの博物学の系統に連なるローマの著作に,セネカの『自然研究』(Naturales Quaestiones)がある。正直言って,現代のわれわれがこの本から自然に関する知識を教わることは何一つもない。その意味では読むのは無駄だといえよう。しかし,紀元1世紀当時のローマの知識人の自然科学に関する知的レベル(知的ホライズン)を直接知るには格好の書だ。例えば,地震は強風によって引き起こされると信じていたなどとはバカバカしい限りだが,一方で月食や潮汐には太陽と月の両方の影響があるなどと科学的に正しく理解していることもある。

私がこの本を読むに至ったのは,たまたま八重洲ブックセンターでレクラム文庫の『自然研究』(Naturales quaestiones / Naturwissenschaftliche Untersuchungen)を見つけたことだ。セネカの哲学書はあらかた読みつくしていたが,頻繁に宇宙を統御する存在(いわば神)についての話が出てくるので,当時の知識人は神,宇宙,動物などを一体どのように認識していたのかと知りたいと思っていたところだった。半年ほどかけて牛歩の歩みで読み終えたが,読み進むにしたがって当時の最高の知識人といえども極めて幼稚で雑駁な知識しかないことに呆れてしまった。

第1章Part 1に,科学技術史を学ぶ理由として「(3)人間の知性がいかに誤りやすいかを知る。」という項目を挙げたが,この点に気づいたのは,このセネカの『自然研究』を読んでいた時のことだった。後になってセネカの種本の一つであるアリストテレスの『天体論』や『気象論』を読んだが,それによって,観念だけの推論は誤りが多いことを確信するに至った。私がこの本を取り上げるのは,彼らの間違った自然理解がどのような論理で組み立てられているのかを一度はきちんとフォローしていただきたいからである。現在でも,温暖化やコロナ禍に関連してしばしばうさんくさい理論が世の中を騒がせるが,人間はどうして易々とそのような理論を信用するようになるかというプロセスを考えるのに参考となる本だと思える。ついでにいえば,この本を読んだことで,私はどうして神学理論がうさんくさく思えるのかが腑に落ちた(詳細は『教養を極める読書術』第2章を参照のこと)。

10. 写本のされ方で分かる本の内容の重要度

ここで,古い時代に書かれた書物が現在まで残っている,ということを考えてみよう。古い本はどのようにして現在まで伝わったのであろうか。

当然,原本は一つしかない。昔は印刷術がないので誰かが手間暇かけて筆写しなければ残らない。写本を作る費用としてはパピルスはともかく,羊皮紙は一枚を作るのにかなり手間と金が掛かる。概算で一枚,5,000円掛かるとすると,400ページの本を作るのに材料代だけで200万円も掛かることになる。今なら数百円で手に入る読み物でもざっといって数百万円掛かるのである。つまり,読む価値のない本は誰も筆写しない。パピルスは値段が安いからまだしも,高価な羊皮紙に書き継がれる段階で,多くの書物が消滅してしまった。これから逆算して,現在,ギリシャ・ローマの書籍でわれわれが読むことのできる本というのは,2,000年,あるいは1,500年にもわたり「読む価値のある本」であったということだ。

現在,このような原典の原文あるいは翻訳は,本やインターネットで容易にアクセスすることができるようになったにもかかわらず,まったく見向きもされない。それは,現在の日本の教育は,物事は概念だけを知ればよい,あるいは概念が理解できなくとも項目を暗記できればよいと考え,原典に当たることが重要だとは教えられないからだ。科学技術というのは実際の学問であるから観念だけで理解できないことが多々ある。古典的名著といわれる本は内容を理解できないにしても,少なくともどのようなことが書かれているのかをチェックしてほしい。本連載で紹介している和書なら少し大きな図書館であればたいていは見つかるだろう。あるいは,著作権が切れている図書であれば国立国会図書館(http://kindai.ndl.go.jp/)で見ることができる。洋書に関しては,archive.orgやgoogle.comのようなサイトで,著作権の切れた図書のPDFあるいはテキストを見ることができる。かつての科学者・技術者たちが真剣に考えたことを,一度でもいいからチェックしてみてほしい。きっと世界観が変わるはずだ。

参考文献など

- [18]

- (再掲)『科学の起原―古代文化の側面』平田寛,岩波書店(1974)

ヘレニズムやローマの科学についてかなり多くのページが割かれている。本論で省略した,ユークリッド,アルキメデスに関しては本書を参考にしていただきたい - [51]

- 『科学思想のあゆみ』チャールズ・シンガー(伊東俊太郎,木村陽二郎,平田寛・訳)岩波書店(1968)

ヘレニズムやローマ時代について簡潔でポイントをついた説明がある。本稿では省略した,ローマの医学,数学,占星術などについても概要を知るには良い本である。 - [52]

- 『アルマゲスト』,プトレマイオス(薮内清),恒星社厚生閣(1982)

天動説のバイブルといっていいほどでありながら,現在の日本ではほぼ目に止まることはない本である。天動説はまやかしの理論であることは誰もが知っているが,ならばなぜ1,500年もの間,誰もその説を覆すことができなかったのだろうか。解説本ではなく,ぜひ,原本を忠実に翻訳したこの『アルマゲスト』を一度でもいいからひも解いてほしい。とても「天動説なんてバカバカしい妄想だ」と簡単に切り捨ててしまうことができなくなるに違いない。 - [53]

- 『望遠鏡以前の天文学』,クリストファー・ウォーカー(山本啓二,川和田晶子・訳),恒星社厚生閣(2008)

タイトル通りの内容の本である。メソポタミアやエジプト,ギリシャだけでなく,イスラム(アラビア),インド,中国に至るまでの天文学の数理的な面について網羅的に解説している。理論面だけでなく,天文の測定器具にも言及する。 - [54]

- 『ギリシア・ローマ世界地誌』全2巻,ストラボン(飯尾都人・訳)(1994)

邦訳で1,600ページに及ぶ,膨大な地理誌である。日本では言及されることがほとんどないが,ギボンはヨーロッパがギリシャ文明から引き継いだ文化遺産として,プラトン,アリストテレス,プトレマイオスと並んでストラボンの名を挙げているほどだ。また,同じく名著『ローマ帝国衰亡史』ではポントス海峡の海賊の船が小さかったことを,ストラボンの記述を証拠として引用している。これから考えると,歴史家の単なる説明より,地理的な情報を含んだ説明の方がずっと長持ちすると,ストラボンが地理的知識の重要性を力説していたことに納得する。 - [55]

- 『プリニウスの博物誌』全3巻,プリニウス(中野定雄,中野里美,中野美代・訳),雄山閣出版(1986,現在,縮刷版で6冊)

- [56]

- 『古代へのいざない プリニウスの博物誌』,ウェザーレット(中野里美・訳),雄山閣出版(1990)

- [57]

- 『ローマのプリニウス』,中野里美,光陽出版社(2008)

これらの3冊に関連して,ヨーロッパの根源的な知的関心事を知るにはプリニウスの『博物誌』をひも解くのが最善だと私は思っている。最近になって,中野氏親子のおかげでようやくこの本が日本語で読めるようになったのは喜ばしい限りだ。 - [58]

- 『セネカ哲学全集』,自然論集(3)・(4),セネカ(土屋睦廣・訳),岩波書店(2005)

過去2,000年にもわたり,ヨーロッパの多くの教養人を魅了してきたセネカの全体像がようやく最近になって日本語で読めるようになった。生き方に迷った時などには,きっとセネカの力強い言葉に励まされるだろう。モラリストのセネカの一面と,粗雑で稚拙な自然界に関する知識しかなかったセネカ,これを比べてみると,人間の知性の限界が見えてくるだろう。 - [59]

- The Almagest Vol. Xvi, プトレマイオス,Internet Archive(英語)

- [60]

- Des Claudius Ptolemäus Handbuch der astronomie, プトレマイオス,Internet Archive(ドイツ語)

Band 1

Band 2