Innovators’ Legacy:先駆者たちの英知科学・技術史から探るイノベーションの萌芽[第5章]中国の科学・技術編(Part1)

中国の科学技術というと,紙,印刷術,火薬,羅針盤の四大発明が有名だ。これだけではなく,中国は古代から非常に高い科学技術を誇っていた。周の時代の「青銅器」は紀元前2000年頃に突如として高い完成度のものが出現している。一説にはメソポタミアあるいは中央アジアの方から伝播した技術ともいわれるが,それでも高度な技術であることには間違いない。

中国で高度に発達した科学としては天文,数学,医学が挙げられる。とりわけ天文に関していえば,天体現象と地上の出来事は関連していると考えたため,日食,月食,彗星などの綿密な観察記録が古くから残されている。史記以降の歴代の歴史書には天文関連の精密な記事が書き残されている。ただ,ギリシャで見られたような天体の構造や惑星の運行法則などに関する研究は中国ではなされなかった。

天文学に関連する数学も高度なレベルに達していた。ギリシャと異なり,中国では幾何学はなく,すべてが代数部門であった。ずっと後になって,明代に「算盤」ができて,数値計算のような実用数学レベルが格段に上がった。算盤のような優れた計算道具は他の文明圏にはなかった。

物理の観点では,地磁気の観察においてヨーロッパより数百年も先んじていた。医学面では,臨床医療が進んでいた。鍼灸や漢方薬などによる治療は現在でもなお高く評価されている。

また技術面では,冶金学が特筆すべきものであろう。「鋳鉄」が古代から中国にはあったが,ヨーロッパより2000年ばかり先んじていた。

1.ニーダムの疑問

中国にはこのように非常に高いレベルの科学技術が存在していたのだが,近世の中国しか知らない欧米人にはそのような過去があったとは信じられなかったであろう。というのも,中国が19世紀半ばにアヘン戦争でイギリスに敗れてから,欧米人は中国は全くの未開国だと考えるようになったからだ。このような偏見を覆したのがケンブリッジ大学の化学の教授,ジョセフ・ニーダムであった。研究室の中国人留学生から,かつて中国には高度な科学技術が存在していたという話を聞き,興味を持った。そして,中国は科学技術が進んでいたにもかかわらず,なぜヨーロッパに負けてしまったのかと疑問に思い調査するようになった。これは「ニーダム・クエスチョン」(The Needham Question)として知られている。

"Why China had been overtaken by the West in science and technology, despite its earlier successes?"

「中国の科学技術は早い段階で高いレベルに到達していたにもかかわらずどうしてヨーロッパに負けたのか?」

ニーダムは自らのこの問いを「中国の科学技術の発展/衰退は,科学技術だけの問題ではなく,文明の思想の根幹に関わる問題である」と考え,問題解決の究明に当たった。

さて,ジョセフ・ニーダムであるが,1900年生まれで,30代半ばですでに発生生化学者の権威となった。ところが,1937年に日中戦争が勃発したため,3人の中国人学生がニーダムの研究室に留学したことをきっかけに中国の文明と科学技術の研究にのめりこんだ。ニーダムは語学に長けていたが,当時すでに37歳になっていたので,漢字だらけの中国語は難しかったに違いない。それでも1995年に逝去するまで,漢字の文章と格闘しながら巨大な(monumentalな)『中国の科学と文明』という書物の完成に尽力した。

かつて科学史家の桑木彧雄氏は「『資治通鑑』も読まずして何が歴史ぞや」と喝破し,科学史だけでなく,「資治通鑑や二十二史なども通読せんとした」と兄で哲学者の桑木厳翼が述懐している。(参照:矢島祐利,『科学史とともに五十年』)。つまり,「いやしくもある分野の一級の書物を読まずしてその分野について語るなど,無謀でナンセンスだ」という訓戒だ。この教えに従い,本稿では中国の科学技術について述べるのであるが,巨星ニーダムに触れずに済ますわけにはいかない。ニーダムの書き残した『中国の科学と文明』の大冊を読み,われわれ日本人がニーダムの取り組み姿勢から中国の科学技術(と文明)について何を学べるか,そしてどのように学ぶべきかについて述べたい。

2.ニーダムプロジェクト

図2|英語版:ニーダムの『中国の科学と文明』  出典: https://www.capitolhillbooks-dc.com/pages/books/8807/rose-kerr-nigel-wood-tsai-mei-fen-zhang-fukang-joseph-needham-series-ed/science-and-civilisation-in-china-volume-v-part-12

出典: https://www.capitolhillbooks-dc.com/pages/books/8807/rose-kerr-nigel-wood-tsai-mei-fen-zhang-fukang-joseph-needham-series-ed/science-and-civilisation-in-china-volume-v-part-12

1948年にニーダムはケンブリッジ大学で『中国の科学と文明(Science Civilization of China)』というプロジェクトを立ち上げた。中国の文明と科学技術を包括的に調べ,原文(漢文)からの引用もすべて英訳するという極めて野心的,というか,途方もなく無謀に思えるプロジェクトであった。それまで,欧米人だけでなく世界の人々にとって,漢字の世界の科学技術は未知大陸(Terra Incognita)であったが,彼はその扉を開いた。それまで,18世紀のフランスで流行したシノワズリ(chinoiserie)のように中国への関心は主として工芸品であった。また,元来ヨーロッパ人は文化の中心は宗教や哲学だと考えているので,中国においても哲学・思想の分野に対する興味は強く持っていた。イギリス人のジェームズ・レッグ(James Legge)が19世紀に中国古典を英語に翻訳したことで,ようやく中国の伝統文化の一端が広く世界に知られることになった。その後,スタインやペリオが敦煌の遺跡から数多くの文献をイギリスとフランスに持ち帰ったことで,欧米において,中国哲学や文学に対する興味が高まった。しかし,これら欧米の関心は中国の科学技術に向かうことはなかった。結局,ニーダム登場以前の欧米の中国理解は極めて偏頗なものであった。

ところが,ニーダムプロジェクトの成果として1956年に『中国の科学と文明』の第1巻が出版発表されて以降,中国の科学技術の詳細が次々と明らかになるにつれて,世界の中国に対する認識が大きく変わった。

英文の『中国の科学と文明』は,全7巻(27分冊)構成であるが,それぞれに1,000ページぐらいの分冊が数冊あるので,1巻だけで,数千ページあるというとんでもないボリュームの巨冊である。このプロジェクトは1950年代に始まり,現在に至るまで70年以上も続いており,ほぼ完成に達しているようだが,最終的な完成にはまだもうしばらくかかると思われる。

日本語版の『中国の科学と文明』は,1970年代に完成していた部分の翻訳を思索社が手がけた。第1巻の出版は1974年で,最後の11巻は1980年に出版された。この期間は私の学生時代にオーバーラップしているが,見かけた記憶がない。もっとも,それぞれの巻が500ページもあり,12,000円もする高価な書物なので,学生の身分には到底手の届かない本であった。巷の噂では,思索社はこの翻訳にあまりにも多額の費用をかけ過ぎたため経営が行き詰まり,1992年に倒産した。それで,日本語訳は中途で頓挫している。日本語版11巻は英語の原版の第4巻までで,全体の1/5でしかない。つまり化学,生物学,農学,医学,社会的影響に関する部分は未訳ということだ。

図3|日本語版『中国の科学と文明』  出典: https://aucview.aucfan.com/yahoo/p1037842024/

出典: https://aucview.aucfan.com/yahoo/p1037842024/

私がニーダムを知ったのは,残念ながらニーダム没後であった。その後,京都大学に奉職中,私は図書館の倉庫で『Science Civilization of China』の原書を手にしたことがある。文章自体は理解できるものの,ローマ字表記の中国の人名や地名では肝心なところが理解できない。表記は現在の標準であるピンインではなく,旧式のウェード式で書かれていた(ひょっとして,現在はピンインに直されているのかもしれないが)。それを思うと,11冊だけでも日本語に翻訳されたのは非常にありがたい。日本語訳は序編,思想史,数学,天の科学,地の科学,物理学,機械工学,土木工学,航海技術などの内容を含む。日本語のこれら11冊を読むかぎり,実際には科学より技術に関する記述の方が多い。

3.ニーダムから学べること

中国の科学技術の歴史に関しては,参考文献に挙げるように数多くあるが,ニーダムのこの大著から私たちは何を学べるのだろうか?

ニーダムの本から,中国の科学技術の各分野の詳細な事実を知ることができるのはいうまでもないことだ。ただ,そのような情報であれば,ニーダム以外にも数多く存在している。ニーダムの本ならでは,といえるのは「ニーダムの関心の広さと深さ」にあると私は考えている。この点に関して,中国の科学技術史の権威である故・薮内清氏の書物と比較してみよう。

薮内氏は中国の天文学を主軸とした中国科学史の専門家であり,論文や専門書の他に,一般人向けの書も多い。中国科学技術史については「東に藪内,西にニーダムあり」との評判を得ていた。ニーダムは大人数の協力者を得てどんな難路でもかまわず突進するブルドーザーのような研究姿勢であったが,薮内氏は精緻で,研究チームは少数精鋭の密度の濃い研究態度であったという。学風は異なれども互いに偉大さを認めあっていたと言われる。

私は,薮内氏の『中国の科学と日本』,『中国の科学文明』,『中国の数学』,『中国古代の科学』などを読んで,中国の科学史の大枠を知ることができた。しかし,ニーダムの本を読んだあとで,改めて薮内氏の『中華文明の形成』(岩波書店)を読んでみると,カラー写真の世界から一転して白黒写真の世界に入ったような感覚になる。薮内氏の場合,たまに話が中国以外に及ぶことはあっても,考察対象は基本的に中国だけだ。このような書物だけで学ぶと視野が狭くなるだけでなく「単一の分野に絞った専門書が上等なのだ」と考える人間ができてしまうのではないかという危惧を憶えた。科学技術のように本来的にグローバルなテーマを研究するときは,特定の地域にとらわれるのではだめだと私は考えている。このことは,薮内氏自身も同様に感じていたようで,「…中国の隣国に位置し長くその影響を受けてきた日本に生まれた者にとって,ニーダム氏に先を越されたという思いはいつも頭を去らない」と述懐している。

4.ニーダムの博物学的興味

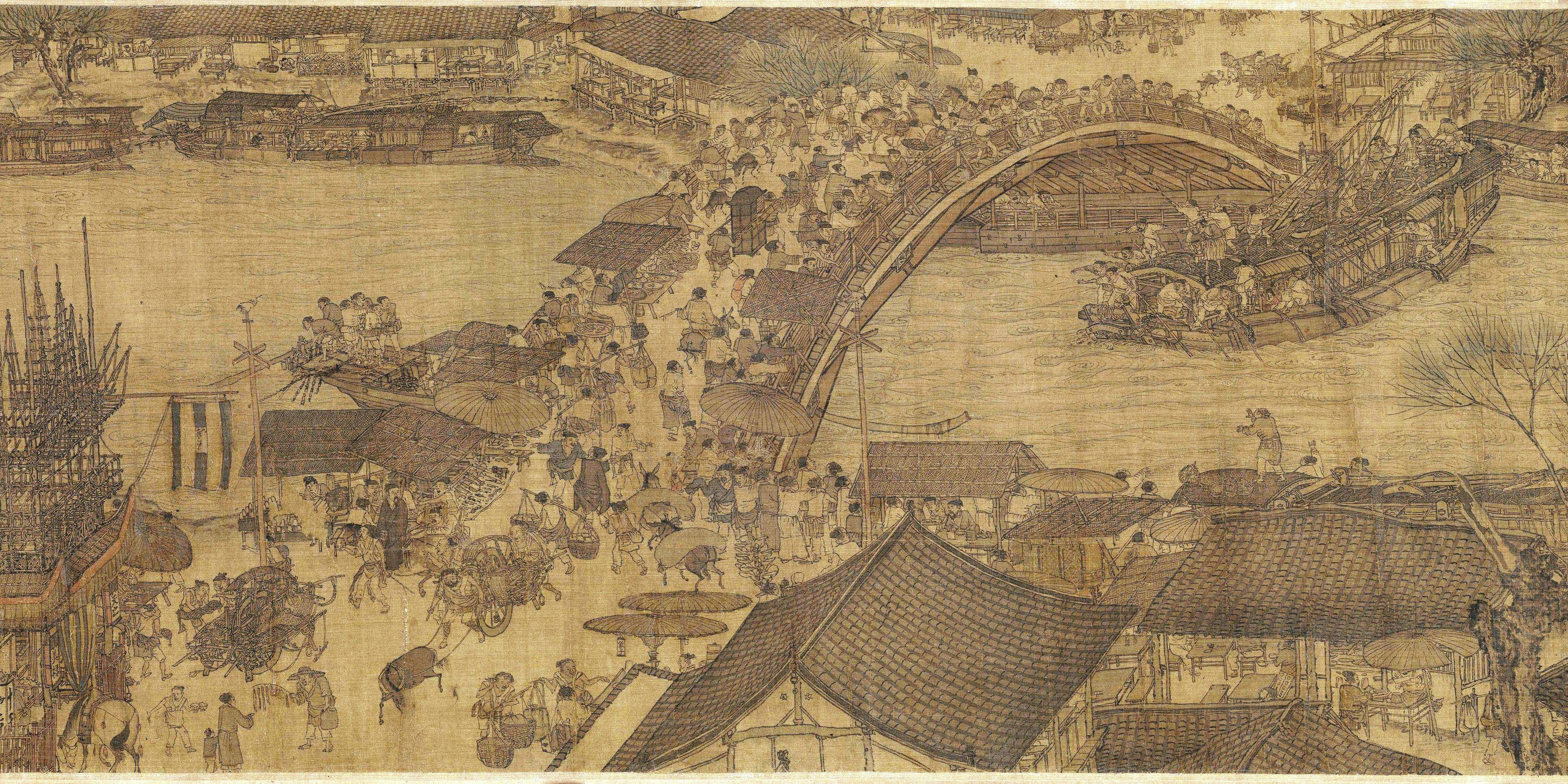

図4|清明上河図 張択端  出典: https://zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Te%CC%8Dk-sek_si%C3%A1-chin/9_goe%CC%8Dh_15_ji%CC%8Dt#/media/t%C3%B3ng-%C3%A0n:Along_the_River_During_the_Qingming_Festival_(detail_of_original).jpg

出典: https://zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Te%CC%8Dk-sek_si%C3%A1-chin/9_goe%CC%8Dh_15_ji%CC%8Dt#/media/t%C3%B3ng-%C3%A0n:Along_the_River_During_the_Qingming_Festival_(detail_of_original).jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Along_the_River_During_the_Qingming_Festival_%28detail_of_original%29.jpg

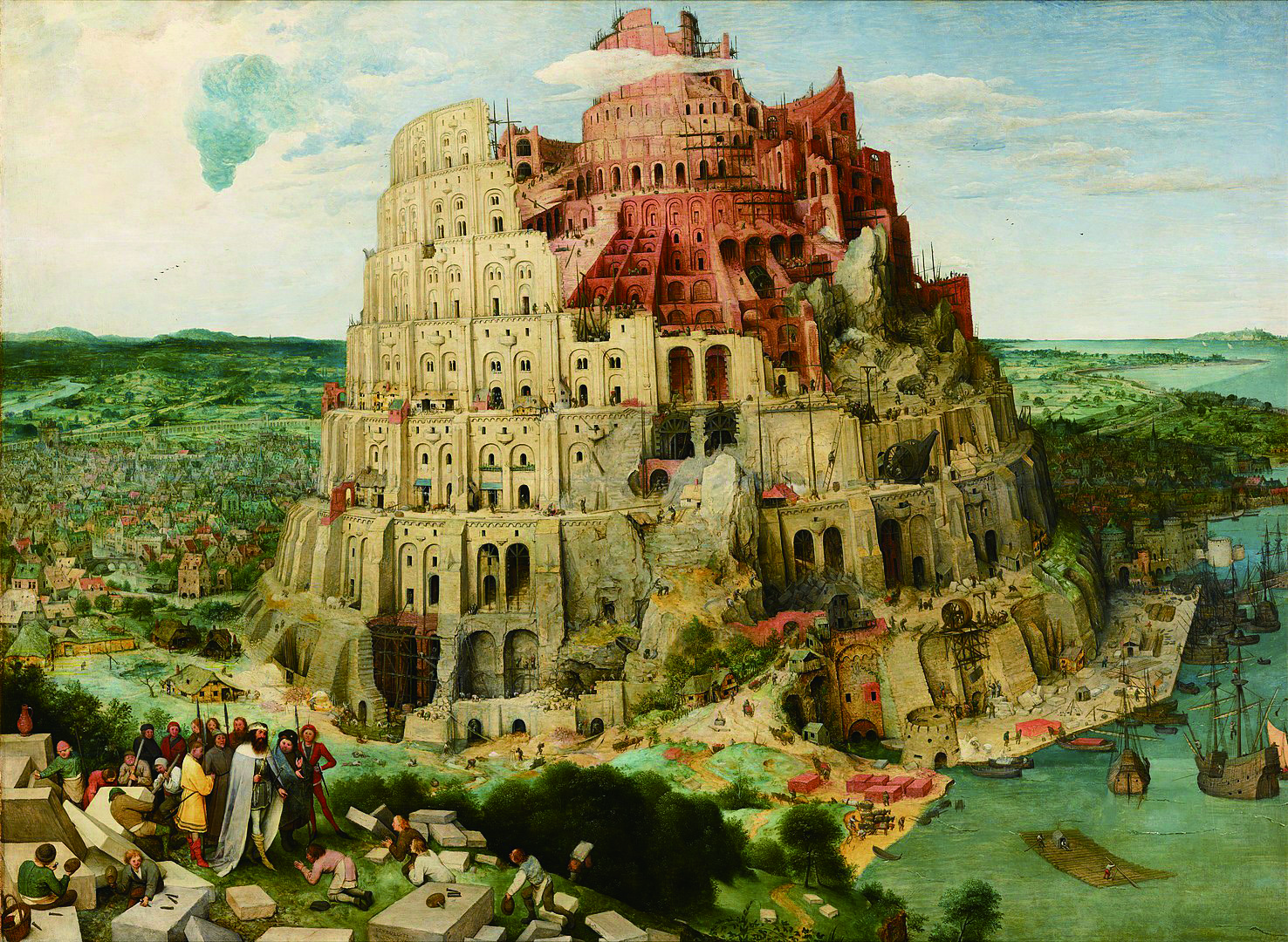

図5|ブリューゲル バベルの塔  出典: https://pbs.twimg.com/media/Fb-5b-zaAAYFR_r?format=jpg&name=4096x4096

出典: https://pbs.twimg.com/media/Fb-5b-zaAAYFR_r?format=jpg&name=4096x4096  出典: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%AB#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_of_Babel_(Vienna)_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg

出典: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%AB#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_of_Babel_(Vienna)_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg

ニーダムの文献上の資料は非常に幅広い。技術関係の『夢渓筆談』,『天工開物』,『遠西奇器図説』のような資料だけではなく二十四史のような歴史書,『太平御覧』,『太平広記』,『冊府元亀』,『古今図書集成』のような大部の類書,『荘子』,『文選』,『世説新語』などの文芸書にまで及ぶ。文献の範囲は中国だけにとどまらず,朝鮮,日本の近隣諸国はいうに及ばず,ヨーロッパやイスラム圏にも及ぶ。これだけ幅広い資料から中国の科学技術のレベルを評価しようとしたのがニーダムの意図であった。

ニーダムは文献資料だけを検討したのではなく,建築物,ダムなどの現場も訪ね,人々の活動を観察した。また,絵画,工芸品,発掘物などからも当時の技術の活用現場を理解しようとした。

例えば,『清明上河図』は北宋時代(12世紀)の庶民の暮らしが克明に描かれている有名な絵画であるが,ニーダムは運河に停泊している船の舵や,陸上で物資を運搬している一輪車などの図から中国の技術を解説している。

西洋でこれに匹敵するのが,ブリューゲルの描いた「バベルの塔」であろう。ここには,16世紀当時のヨーロッパの最新の建築技術が網羅的に詳細に描かれている。これによって,文章上では想像しにくいクレーンの様子などもリアリティをもって知ることができる。

ニーダムはさらに筆,墨,留め金といった日用品――現代でいうと,百円ショップで売っているようなこまごまとした雑貨や民族博物館に展示されているような品々――にも技術が溢れていることに注目している。このような博物学的興味を持っていないと,技術の真髄を知ることはできないのだろう。

ニーダムのような存在はイスラムの科学技術史研究者にはうらやましく思えたようだ。前回のイスラムの技術で紹介したアル・ジャザリ―の『The Golden Age and Decline of Islamic Civilisation』の中で,ドナルド・カードウェルの次の言葉が引用されている。

「残念だが,アラブの科学技術の研究に関しては,ニーダムが中国に関して成した記念碑的な研究業績はまだない。」

5.ニーダムを間近に見た日本人科学技術史家の印象

科学史家の中岡哲郎は,ニーダムの『中国の科学と文明』の機械の部分の翻訳を担当した。当初,ニーダムの本に多くついていた注釈はうっとうしく,「砂をかむような」思いをしていたようだが,次第に注に書かれている事実を一つ一つ確認する作業にはまり込んでいった。翻訳を終える頃には,中国技術史をもっと勉強したいと思うようになったという。それ以上に,ヨーロッパ中世の技術史を勉強したいと思うようになったと吐露している(第9巻,月報『翻訳を終えて』)。

中岡氏の感想にあるように,ニーダムの本には中国だけでなく,ヨーロッパや中東(イスラム)の科学技術がしばしば登場するので,読者が今まで知らなかった事柄への興味が湧起される。中岡氏が言うように現代の科学技術がヨーロッパで始まったことを理解するうえで,ヨーロッパ中世の技術史を理解することは非常に重要だと私も思う。

中岡氏は1年という短い期間ではあったが,ケンブリッジに滞在し,ニーダムを間近に見た。帰国後,その時の印象を書いたのが『イギリスと日本の間で』(岩波・同時代ライブラリー)という本である。以下にニーダムの人間性に触れる部分をいくつか紹介しよう。

- ニーダムは日本語に関する質問を中岡氏にするのだが,「その執拗なこと,ほんのちょっとした疑問でもゆるさず,何日でもこだわり続けるねばりに私は逃げだしたくなった。しかし,とどのつまりはニーダムさんの疑問に根拠のあることがわかるのである。なるほどこれであの大著ができあがってゆくのだなと納得させられると同時に,なるほどこれでは他のことには気がまわらないだろうなとも,納得させられる体験であった。(P.258)」

- 「(ニーダム神話のひとつ)ニーダムが自分も歳をとったので少し勉強時間を減らすことにしたといったという。何時間にされましたかと聞かれて,14時間にとニーダムが答えたという。(P.251)」

- 「どんなに逆立ちしても真似することができそうにないのは,ひとつの仕事に集中していく時の強烈な集中力である。ただこの集中力を成り立たせているものは,当然のことながら,他のものに対する関心を切りすててゆくことなのであって,結果として,自分の,今集中している問題以外に対しては,幼児のごとく無邪気な,また幼児のごとく無能力なニーダムさんがあらわれてくることになる。お茶の時間にやってきて,ひたすら冗談ばかりをいっているニーダムさんは前者の場合だろうし,整理についての能力の場合は後者の例といってよかろう。(P.257)」

ところで,科学史家の故・中山茂氏も証言するように,ニーダムが中国語を学び始めたのは30代も半ばを過ぎてからのことである。世界の言語は文法的な難しさはともかくも,使っている文字数はいずれも100字に満たない。ところが漢字だけは文献を読むのに必要な文字数は優に数千字を超える。率にして数十倍だが,実際の困難度からいえば百倍以上の感覚であろう。参考までに、現在の日本の教育漢字は約1,000字だが,一般的に使われている常用漢字は約2,000字ある。

われわれ日本人は幼少のころから漢字を見慣れているので気付かないが,外国人にとっては最低レベルでも1,000字を超える漢字は非常に高い文化バリアーだ。日本に長らく住み,日本語がかなり流暢な外国人でも,毎日漢字を練習しないとすぐに忘れてしまうという話を聞いたことがある。ありがたいことに,現代の自動翻訳機能(DeepLやGoogle Lensなど)や自動文字変換機能を使うことでこの高い文化バリアーはかなり低くなったが,従来,漢字を使っている中国と日本の状況は,文字情報の観点では外の世界と隔絶された別世界であった。その中で膨大な中国の書籍に目を通し,前人未踏の書物をつくり上げたニーダムの超人的な努力に驚嘆する。

6.われわれはニーダムから何を学ぶか?

ニーダムの『中国の科学と文明』の記述内容には正確さに欠ける,あるいは曲解している部分があるという指摘はすでに何人かの専門家から出ている。例えば,巻7『物理編』を訳した橋本万平氏は次のように述べる。

「……力学にしろ光学にしろ,ニーダム博士の拠り所の中心は『墨経』で,極めて多くの例証をこの本に求めている。しかしこの本の簡潔と難解さは,解釈の仕方でどうにでも意味が変わってくる。……(中略)……ニーダム博士は時折り誤った解釈をしているのではないかと思われるところがいくつかある。」

橋本氏の指摘はその通りだろうが,私が今回,中国の科学技術史でニーダムの業績に焦点を当てて説明したのは,彼の業績が優れているという面ではなく,むしろ彼の非常に幅広い分野に対する関心の深さと,そこに横たわるさまざまな疑問に対して真剣に取り組む姿勢を知ってほしいと思ったからだ。彼は中国の文明や科学技術を見ていても常に頭の中にはヨーロッパ文明との比較があった。つまり,学問領域の観点からは比較文明論といえるが,最終的には人類の文明や,人間の思考そのものを根源から知ろうとする強い熱意が感じられる。

われわれが手にできる日本語版は大型版で総ページ数が5,000ページにもなろうかという巨冊である。正直なところ,私はまだ全11巻を完全に精読したわけではないが,ともかくも一通り全巻に目を通した。そして,第1章Part 2で述べた,ルネ・タトンの『一般科学史(Histoire générale des Sciences)』を読んで以来の深い感銘を受けた。網羅的にはほど遠いが次のような感想を持った。

- 科学技術史は単に,単一部門の科学や技術に興味を持っていたのでは足りない。それらが使われていた生活を知らないといけない。そのためには生活誌を読む必要がある。また博物館や現場に行って,生活道具や工芸品の現物を見る必要がある。さらに当時の絵画からも重要な情報を得ることができる。

- 歴史の面から言えば,アナール派の領袖,フェルナン・ブローデルのように歴史を権力者や政治の面から見るのではなく,庶民の目線で見る必要がある。つまり,歴史の書物を読むとき,常に日用品などを通して科学技術に関連しそうな記事はメモする。概念だけではなく,細部から物事の本質が見えてくるということだ。確かにこのような方法は効率は悪いが,このような地道なエビデンス収集が過去の科学技術を理解するうえでは必須といえる。

- 常に比較を意識する。ニーダムの本は中国の科学技術が主テーマの本でありながら,ヨーロッパや中東(イスラム)のことも多く出てくる。比較をすることで,各文化の特性が非常にくっきりと表れる。

- 語学が重要だ。欧米人にとってラテン語は必要言語であったが,中国語は極めて少ない特殊な人間だけが学んでいた。つまり,中国に関する情報は,書籍以外では工芸作品や旅行などの実体験によるものか,あるいは専門家が欧文に翻訳した数少ない文献に限定されていた。結局,欧文の数少ない翻訳本に頼っていては,中国の科学技術だけでなく中国社会を理解できない。これを他山の石とするなら,われわれ日本人も翻訳を手伝ってくれるソフトウェアを活用して英語の,そして英語以外の欧文の原文にどしどしとアタックすべきであろう。

ニーダム自身が書いた漢字の単語帳が次のYouTube動画の24分あたりに登場するのでぜひ見てほしい。ニーダムがいかに苦労して難しい漢字を学んだかがよく分かる。

Joseph Needham and the Science and Civilisation of China: Part 1

李约和中国古代科技 第一集 到中国去 - ニーダム・クエスチョンを常に意識する。なぜ,ある分野がある文化圏で発達したのか。逆になぜ,衰退したのかを考える。科学技術だけの比較ではなく,文化背景も含めて考えないと科学技術の発展の理由が分からない。その面でも,実物があり,客観的,数量的に比較できる科学技術史は文化を知るうえで欠かすことのできない教養だ。

繰り返しになるが,上で述べたようにニーダムの大著の日本語訳は11冊しかなく全体の1/5程度で,化学,生物,医学,薬学がすっぽり抜けている。それでも,日本語に訳されたものがあるだけでも日本は非常に幸運だと感謝せずにはいられない。本コラムを読まれる方は工学系の人が多いだろうから,まずは機械の部分(巻8,巻9の機械工学)を読んでみてはいかがかだろうか。県立図書館クラスの大きな図書館には間違いなく置いてあるだろう。きっとニーダムの熱い息吹に心を揺り動かされることであろう。

参考文献など

- [104]

- 『中国の科学と文明』,ニーダム,思索社(1974-1980)

本文参照。なお,思索社は本書を発刊後,サイズを縮小した普及版を8巻まで発刊したが,頓挫した。 - [105]

- 『東と西の学者と工匠 上・下』,ジョセフ・ニーダム(山田慶児・訳),河出書房新社(1974)

ギリシャと中国はどちらも古い時代に高度な科学と技術を発達させたが,対照的ともいえる性格を持っていたと指摘する。つまり,「ギリシャ人は理論に関心があったが,実用面には無頓着であった。中国人は逆に,実用面には関心があったが,理論には無頓着であった」とのアラビア人の言葉を引用する。ニーダムの中国への思い入れは非常に強く,ときには「我田引水」的なフレーズも見られるが,それでもなお,広い視野から東西の科学技術を比較した指摘には,目を見張らされる(例:ヨーロッパでは長らく鉱物薬の使用は体に良くないという偏見があったが,中国にはなかった)。

なお,この2冊を文庫本に圧縮したのが現在,『ニーダムコレクション』(ちくま学芸文庫)として出版されている。 - [106]

- 『文明の滴定』,ニーダム(橋本敬造・訳),法政大学出版会,(1974)

中国と西欧の科学技術を比較しながら,それぞれの発展の原因をつかもうとしている。冒頭で,有名なニーダム・クエスチョン,「なぜヨーロッパにだけ近代科学が発達したのか」を提示すると同時に,もう一つ大きな課題「なぜ,14世紀までは中国社会の方がヨーロッパより自然の知識を効果的に利用したのか」という質問も提示する。ニーダムは中国の科学技術にとどまらず,広く中国の社会学全般に関心があった。こういう意識を強く持っていたからこそ,社会のあらゆる面における科学技術の利用をくまなく調べることができたのだろう。 - [107]

- 『中国科学の流れ』,ニーダム(牛山輝代・訳),思索社(1984)

序章の部分にニーダムが小学生の時から歴史が大好きであったとの回想がある。ニーダムの『中国の科学と文明』にかなり多くの歴史的記述があるのはこのためだと分かる。また,当時のケンブリッジの中国の研究者たち(イギリス人)は,そもそも中国に科学や技術があろうはずがないと疑っていたという。つまり,ニーダムがプロジェクトを開始したときにはイギリス人の間にはヨーロッパ至上主義の強い偏見があったことが分かる。こういう逆境にもめげずにプロジェクトを遂行したニーダムには頭が下がる。 - [108]

- 『図説 中国の科学と文明』,ロバート・テンプル(牛山輝代・訳),河出書房新社(1992)

膨大な『中国の科学と文明』を図入りでコンパクトな一冊にまとめたのがこの本だが,図解ということもあって,かなり技術項目が多い。ニーダムの巨冊のエッセンスを知りたいならまずはこの本をぱらぱらとめくってみることをお勧めする。

大項目は次の11個がある。(小項目に至っては100個ある。)

(1)農業,(2)天文学と地図作製学,(3)工学,(4)日常生活と工業技術,(5)医学と健康,(6)数学,(7)磁気,(8)自然科学,(9)輸送と探検,(10)音と音楽,(11)戦争 - [109]

- 『中国古代の科学』,薮内清,講談社学術文庫(2004)

紀元前から6世紀末(唐)までの古代科学についての解説書。科学的,あるいは技術的観点だけでなく,広く科学技術を支えた社会との関連についても言及する。 - [110]

- 『中国の科学文明』,薮内清,岩波新書(1970)

中国科学の枠組み,つまり天文の異常現象や災害は天帝からのメッセージだという天人合一思想が漢代に成立した。それゆえ,暦法が政治理念と強く結びついた中国固有の科学の枠組みができたという。近世,近代にも筆が及ぶ。 - [111]

- 『中国医学はいかにつくられたか』,山田慶児,岩波新書(1999)

中国医学の発展を代表的な書物の解説という形で述べる。鍼灸,は中国古来の治療法であるが,灸の方が古いという。後漢時代に編纂された黄帝内経に鍼が言及されているという。 - [112]

- 『中国科学技術史 上・下』,杜石然,外(川原秀城,他・訳),東京大学出版会(1997)

中国研究者の日本語で読める中国の科学技術史は少ない。ひょっとしてこれが唯一の本かもしれない。各時代ごとに区切って,農業,冶金,数学,天文学,医学,建築,機械など広範な科学技術を多くの図や写真を使って紹介する。ニーダムの記述と比較することは意義深いだろう。ただ,あまりにも間口を広げたために,足早の説明になってしまっている憾みがある。 - [113]

- 『中国数学史』,銭宝琮(川原秀城・訳),みすず書房(1990)

明末の16世紀にイエズス会から多くの宣教師が中国を訪れるようになり,その中からマテオ・リッチのように漢字・漢文を読めるようになったヨーロッパ人が現れた。そうして初めて,中国の文化遺産がわずかながらヨーロッパに知られるようになった。逆に西洋の文化遺産が漢文に翻訳されたが,翻訳のうち実に1/3は数学書だという。これは中国人は古くから数学に関心が高かった証拠といえよう。ただ,残念なことに明になって,道学(朱子学)が尊重されて,数学も含め,科学技術が無視され,結果的に古代数学の多くの書が亡失したと嘆く。この本の記述を新書レベルにまとめたのは『中国の数学』薮内清 岩波新書 1974。 - [114]

- 『中国化学史話 上・下』,曹元宇(木田茂夫,山崎昶・訳),裳華房(1990)

この書にはニーダムをはじめとする多くの中国の科学技術研究者の書物には見られない,日用のこまごまとしたテーマが取り上げられている。具体的には,石油・天然ガスなどのエネルギー関連,陶磁器・ガラス・レンガ,冶金(銅,青銅,鋳鉄,鉄),紙,漆器,香料・化粧品,塩・硝石,火薬,糖(甘味料),酒・酢,金丹術(錬金術,練丹術),薬学書,ヨーロッパ化学の伝来などのテーマである。実に多方面にわたり古代の数多くの書籍を引用しながら科学者の観点から解説している。筆者の曹元宇は大正末期に東京高等工業専門学校(現:東京工業大学)の工業科学科に留学し,日本語はもちろん,数か国語をこなすという。訳者の木田氏は中国の化学史を解説した書はこれが初めてではないかと述べる。 - [115]

- 『中国の数学通史』,李迪(大竹茂雄,陸人瑞・訳),森北出版(2002)

現代中国の数学史家による,題名通り『中国の数学通史』。図版や数式が豊富にあり,高校の数学を理解できるなら理解できる内容である。中国の数学は10世紀末から300年続いた宋代に非常に発展したと,具体的な出版物を挙げて説明する(P.128~130)。また,中国数学の特徴,代数の数値計算が主体で理論的探求が不充分など,中国数学の特徴を5点挙げている(P.362)。 - [116]

- 『中国科学技術史論集』,吉田光邦,日本放送出版協会(1972)

薮内清と並ぶ,日本の科学技術史家の大家の中国の科学技術に関する論文集。宋元明の軍事技術についての説明は他書にはあまり見られない。中国の科学技術を論じながら,日本,西洋,イスラムなど他の文化圏のものとの比較論考が秀逸だ。 - [117]

- 『抱朴子』,葛洪(本田済・訳),平凡社東洋文庫(1990)

道家は老子や荘子のような無為自然を主軸とする思想であるが,それ以外にも不老不死をめざす錬丹術のような非常に雑多な項目を含む。この『抱朴子』(内編)は神仙道,つまり仙人になるための薬づくりの錬丹術(錬金術)の解説書である。 - [118]

- 『墨子』,薮内清,平凡社東洋文庫(1996)

『墨子』は思想家ではあるが,一部に算学・幾何学・光学・力学などのような科学技術に関連した記述もあることで,西洋では古代中国の科学技術の基本書とみなされているようだ。 - [119]

- 『易の話』,金谷治,講談社現代新書(1972)

中国の根本思想といえば,易と陰陽五行だろうが,とにかく易は分かりにくい。私もかつて何とか,易を理解しようとして名著の誉れ高い公田連太郎の『易経講話』(全5巻)を購入して意気込んで読み始めてはみたものの半ばで挫折した苦い経験がある。それに反し,この本は新書版で200ページ足らずではあるが,易の構造が非常によく分かる。古代には占いの書であったのが,北宋の程頤(あざなは,伊川)から道徳哲学の書になったという指摘は,私にとっては新発見であった。道理で,春秋左氏伝をはじめとした古代の歴史書での易の位置づけが,現代感覚と異なってしまったのだと納得した次第だ。 - [120]

- 『中国古代の生活史』,林巳奈夫,吉川弘文館(2009)

古代中国(3500年前から紀元前後)の中国人の生活で使われていた数々の道具を考古学的見地から多くの図を使って説明している。食事や,遊び道具のような卑近な例も紹介する。