使用済み製品のアップサイクルを実現するスマート再生ソリューション

ハイライト

地球規模で環境問題が顕在化する中,製造業においても環境負荷削減に関する取り組みの一環として,循環経済への転換が進みつつある。産業製品を対象とした現状のリサイクル,リユースでは経済価値が低下するため,環境負荷の低減と経済価値の向上を両立する手段として注目を集めているのがアップサイクルである。

日立はアップサイクルを実現する手法の一つとして,スマート再生ソリューションを開発中である。本ソリューションは,使用済み製品の性能に直結する部品の高精度な状態診断技術と,当該部品の高機能化・高性能化を実現するゲルめっきを用いた表面改質技術により構成される。本稿ではその開発状況と今後の展望を述べる。

1. はじめに

人類の活動が地球環境に及ぼす影響を客観的に評価する方法の一つとして,地球の限界(プラネタリーバウンダリー)が注目されている1)。これは人類が地球上で持続的な活動を継続するうえで,守るべき活動範囲や限界点を定義した概念である。特に気候変動などについては,人類が地球に与える影響とそれに伴うリスクが既に顕在化しており,生物が安全に活動できるレベルを越えていると分析されている。

地球規模で問題が顕在化する中,企業,特に製造業にとって,モノづくりにおける環境負荷低減の社会的な要請は高まっている。取り組みの一環として,大量生産,大量消費の直線型経済(リニアエコノミー)から,製品の長寿命化や高機能化を図り,使用後の再利用による環境負荷や資源消費量を低減しようとする循環経済(サーキュラーエコノミー)への転換が欧州などの先進国を中心に広がりつつある。

また,人口増加や産業成長に伴う天然資源枯渇のリスクも高まっている。1970年の人類による資源消費量は地球による資源の再生量1年分に相当するが,2023年では約1.75年分に達しているという試算結果もある2)。資源消費削減,確保のためには既存資源の有効活用や製品の長寿命化などが必要とされている。

こうした課題を解決する循環経済を実現するため,日立は製品を再生する度にモノの価値を向上させるアップサイクルを志向している。本稿では使用済み製品を対象とした,アップサイクルを目的とするスマート再生ソリューションの概要について述べる。

2. 循環経済実現に向けた動向と課題

製品の再生においては,「リサイクル」,「リペア」,「リユース」,「リマニュファクチャリング」など,複数の再生ルートがある。

溶融工程を伴う金属製品や熱分解工程を伴う樹脂製品の場合,使用済み製品を材料レベルまで戻す「リサイクル」は新品製造以上の環境負荷とコストを生じる場合が多く,カスケードリサイクル※1)の対象となる。一方,使用済み製品や部品の性能を変えずに再利用,再製造する「リペア」や「リユース」,「リマニュファクチャリング」では,新品の性能や機能を超えることはないため,水平リサイクル※2)が限界である。したがって,現状では製品を循環再生する度に経済価値が低下してしまう。こうした状況を改善するには,製品の性能や機能などの価値を向上させながら製品を使い続けることが必要となる。

そこで,アップサイクルという概念が注目されている。アップサイクルは本来廃棄される製品を再利用しながら付加価値を生み出す製造法と定義されており,産業製品においてもアップサイクルの概念が広まりつつある。

使用済みの産業製品に対してアップサイクルを実現するためには,状態を把握し,最適な再生ルートを選定することが必要である。再生に伴う環境負荷の上昇や経済価値の低下を避けるためには,状態の診断結果に基づき,再利用の可否や補修・部品交換の必要性を判断し,再生ルートを適正化しなければならない。このため,判断基準となる状態に関するデータの取得や,製品の価値を向上させる再生方法が求められている。

- ※1)

- 品質の低下を伴うため,同じ製品としては再利用できない使用済み製品を,別の製品の素材として利用すること。

- ※2)

- 使用済みの製品を,再び同じ製品として利用すること。

3. 産業製品のアップサイクルを実現するスマート再生ソリューション

3.1 スマート再生ソリューションの概要

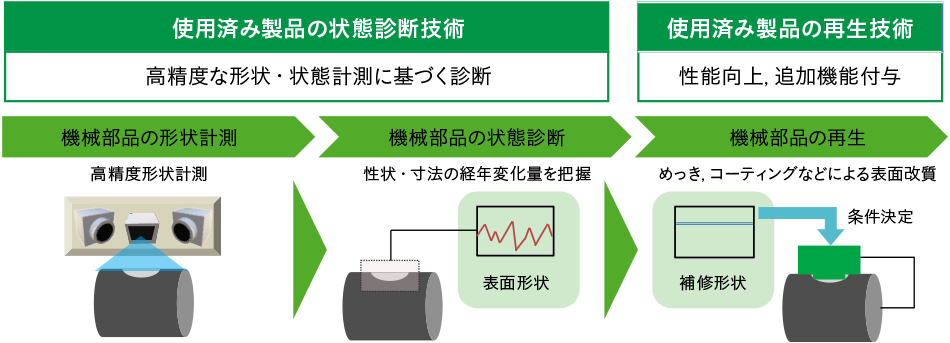

図1|計測・再生技術と補修技術の連携によるスマート再生ソリューションの全体像 製品の劣化状態を計測・診断し,状態に応じて表面改質を実施する。製品の長寿命化や追加機能の付与によりアップサイクルを実現する。

製品の劣化状態を計測・診断し,状態に応じて表面改質を実施する。製品の長寿命化や追加機能の付与によりアップサイクルを実現する。

日立は,前章で述べた課題を解決し,産業製品のアップサイクルを実現するため,状態診断技術と再生技術から構成されるスマート再生ソリューションを開発中である。本ソリューションは状態診断結果に基づき,産業製品の価値を最大化する再生ルートを選定し,再生技術による性能向上,追加機能付与などのアップサイクルを実現する(図1参照)。

状態診断においては,使用済み製品や部品の状態を診断するために,欠陥検査や形状計測が重要技術の一つとなる。例えば,産業製品の場合,摩擦・摩耗や腐食などによって,製品性能に直結する機械部品の表面性状や寸法が経年変化し,製品性能の低下や機能消失を引き起こす。このように経年変化した機械部品のアップサイクルを実現するためには,機械部品の表面において物理的な変更を加える必要があるため,めっきやコーティングなどの形状補正・表面改質技術の開発を進めている。

なお,本稿で述べるソリューションは,産業製品の中でも特に形状が複雑で,かつ高い信頼性が求められる,経済価値の高い機械部品を対象としている。具体的には産業機械,自動車,航空機や建設機械などの機械部品を対象とした状態診断技術と表面改質技術について述べる。

3.2 狭隘部計測を用いた状態診断技術

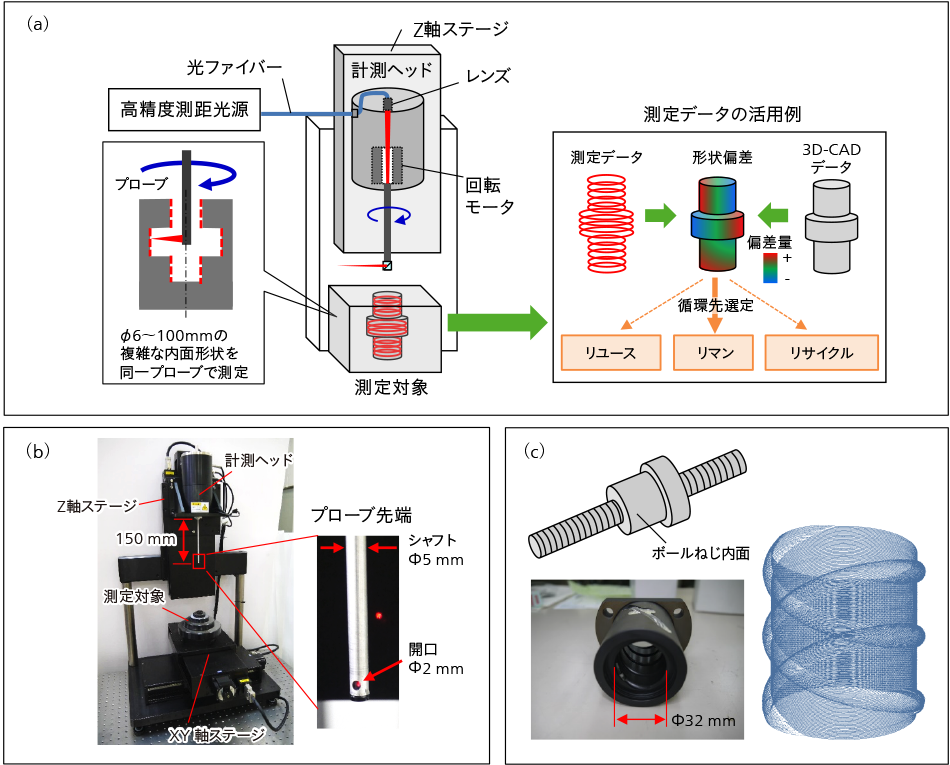

図2|状態診断技術の説明図 注:略語説明 3D-CAD(Three-dimensional Computer Aided Design)(a)は狭隘部形状計測技術の概略図,(b)は開発した狭隘部形状計測装置,(c)は複雑形状の一例のボールねじ内面の測定結果をそれぞれ示す。

注:略語説明 3D-CAD(Three-dimensional Computer Aided Design)(a)は狭隘部形状計測技術の概略図,(b)は開発した狭隘部形状計測装置,(c)は複雑形状の一例のボールねじ内面の測定結果をそれぞれ示す。

最適な機械部品の再生ルート選定のために,傷の有無や大きさなどの機械部品の状態を評価する状態診断技術の開発を推進している。内部に流路面や摺動面などの狭く複雑な狭隘部を持つ部品は内面形状が製品性能に直結するため,その状態診断が重要であるが,従来の技術では狭隘部の形状計測が困難であった。そこで,狭隘部の三次元形状を非接触で高精度に計測できる技術を開発した3),4)。本技術では,狭隘部に挿入したプローブの先端から,独自開発した広範囲高精度距離計測レーザー光を射出して,プローブを回転走査することで,従来,同一プローブでの計測が困難であった直径6~100 mmまでの範囲の内面形状を計測することが可能となる[図2(a)参照]。測定結果を3D-CAD(Three-dimensional Computer Aided Design)と比較することで形状偏差を算出し,劣化状態に応じて,循環ルートを選定する。

開発した装置外観を同図(b)に示す。計測プローブは長さ150 mm,直径5 mmであり,先端の開口部から光を出射する。1秒間に1万点の計測が可能であり,計測精度は±5 µmである。また,開発した装置を用いた円筒内面に溝を有するボールねじの計測例を同図(c)に示す。従来の手法では計測困難なボールねじの内面溝形状が測定可能であることを確認した。

本技術の適用により,狭隘部の内部で発生した摩耗や,腐食などの損傷部位の内部形状も高精度に計測可能であると考えられる。今後は補修部位や補修量の提示,性能向上可能な最適形状との差分の提示など,診断結果に基づく再生プロセスの施工要領最適化および自動生成への適用に向けて研究を推進していく。

3.3 ゲルめっきを用いた表面改質技術

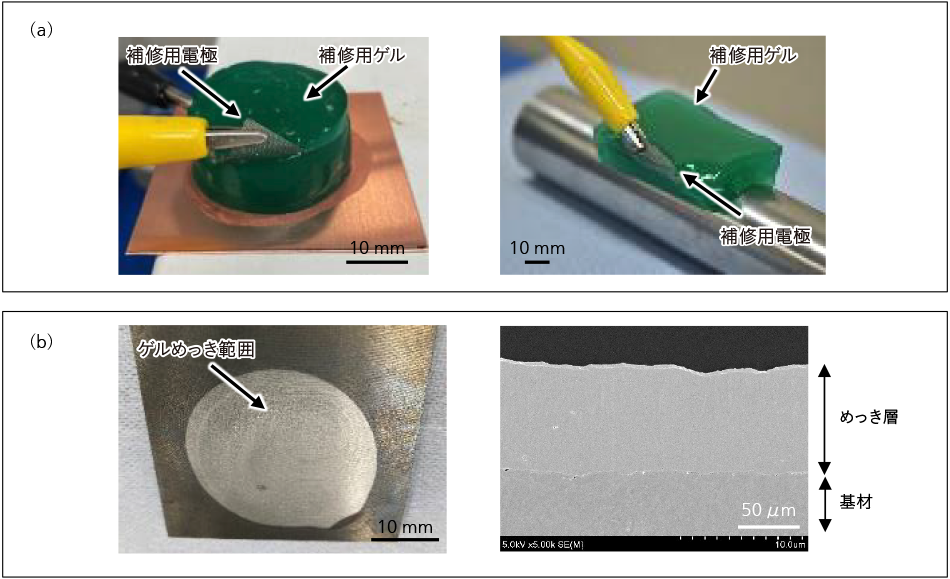

図3|ゲルめっきを用いた表面改質の説明図 (a)はゲルめっきを用いた表面改質技術の構成およびゲルの設置例,(b)はゲル接地面のみがめっきされたサンプルの表面およびめっき液を用いためっきと同様の皮膜構造を持つ断面をそれぞれ示す。

(a)はゲルめっきを用いた表面改質技術の構成およびゲルの設置例,(b)はゲル接地面のみがめっきされたサンプルの表面およびめっき液を用いためっきと同様の皮膜構造を持つ断面をそれぞれ示す。

状態診断後の機械部品に対して表面形状を最適化,あるいは追加機能を付与することを目的とした再生技術として,ゲルを用いためっき(以下,「ゲルめっき」と記す。)による表面改質技術を開発している。本技術は,めっき液を含むゲルをディスペンサーや型などによって成型することで,めっき範囲を任意に制御することが可能な技術である5),6),7)。ゲルは加工性がよく,可搬性に優れるため,現地でのめっき施工が可能であるほか,巨大なめっき槽を必要としないため,めっき廃液を大幅に削減できる。さらに,状態診断時に得られた損傷状態に基づいてゲル形状を加工することで,必要な部位に必要な量のめっきを施し,対象部品の形状最適化や機能付与を行うことが可能である[図3(a)参照]。ゲルめっきの膜質は一般的な電気めっきと同等の性能を持ち,緻密な金属層を形成している[同図(b)参照]。

鉄系材料をベースとした機械部品の補修を目的として,ゲルを用いた電気ニッケルめっきを適用した事例を紹介する。ここでは,ボールねじ材質に対する補修を想定し,機械構造用炭素鋼と同程度の硬さを持つ無光沢ニッケルめっきを適用した。ボールねじ内部に存在する10 µm程度の擦過痕や腐食痕に対して,10 µm以上のめっき量を達成できるよう,ゲル内部に含まれるニッケルイオンの量,めっき用電極のニッケルの厚みを決定した。補修後の表面が機械構造用炭素鋼と比較して,より耐摩耗性および耐食性が高いニッケルめっきになっているため,長寿命化が可能である。母材硬度は240 HVであるが,ゲルによるニッケルめっきの硬度は400 HVとなり,性能も向上する。このような追加性能の付与はゲルと混合するめっき液の成分により変更,調整が可能である。

今後,対象となるめっき種の増加や補修量増加の研究を進め,状態診断技術と連携したゲルの形状,設置位置の決定支援技術や,ディスペンサーと連携した再生システムの開発を進める。本技術を活用することで,対象とする部位に狙った量・質のめっき膜を付与することができ,摩擦・摩耗などで経年変化した形状の回復や最適化も可能となる。また機械部品が元来保有していない耐久性や追加機能をめっき膜で付与することにより,アップサイクルを実現する。

4. おわりに

本稿では,産業製品の再生に関する課題を解決し,経済価値を維持するためのアップサイクルの必要性と,使用済み製品のアップサイクルを実現するスマート再生ソリューションの開発状況を紹介した。今後,スマート再生ソリューションを構成する状態診断技術と再生技術の重要性は高まっていくと考えられる。これらのソリューションの社会実装に向けて,計測の高速化や形状,物性に合わせた補修法ラインナップ拡充などの開発を推進していく。

謝辞

本稿で述べたゲルめっきによる表面改質技術の開発においては,東京理科大学創域理工学部の板垣 昌幸教授に協力いただいた。深く感謝の意を表する次第である。

参考文献など

- 1)

- J. Rockström,外:地球の限界,河出書房(2022.2)

- 2)

- Earth Overshoot Day

- 3)

- 谷口伸一,サーキュラーエコノミー時代のモノづくりに向けた研究開発,2022年度精密工学会秋季大会(2022.9)

- 4)

- 針山達雄,外:スマート製造を実現する狭隘部3D形状計測技術,日立評論,104,2,239~243(2022.3)

- 5)

- M. Itabashi et al., Partial nickel plating using organic gel electrolyte, Electrochimica Acta(2007)

- 6)

- 伊藤将宏,外:ゲルめっきによる補修技術の開発,第149回表面処理技術協会 講演大会講演要旨集(2024.3)

- 7)

- 日山裕太,外:ゲル電解質を用いた部分ニッケルめっきにおける水素発生とpHの検討,第150回表面処理技術協会,講演大会講演要旨集(2024.9)