特集「原子力分野における日立の取り組み」(1)原子力分野における研究開発(Overview)

ハイライト

日立は,福島第一原子力発電所事故を真摯に受け止め,被災地域の復興・再生および当該発電所の廃炉に向けた取り組みに全面的に協力するとともに,原子力の信頼回復に取り組んできた。記録的な猛暑や豪雨災害など,世界各地で気候変動の影響が顕在化する中,脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギーの活用が進められているが,再生可能エネルギーについては自然条件に左右されやすい脆弱性が指摘されており,安定電源であり,かつ発電時にCO2を排出しない原子力との補完関係が重要であることが再認識されている。また昨今ではこれらに加え,国際情勢の変化の中での経済安全保障上の要請の高まりやDX,GXの進展に伴う電力需要増加の見込みについても論じられている。

こうした状況を踏まえ,本稿では,電力の安定供給とカーボンニュートラル達成に向けた取り組みとして,革新軽水炉HI-ABWRの実用化推進と,国際協力を通じた高経済性小型軽水炉BWRX-300の開発状況,既設炉の最大活用に資するO&M高度化による稼働率向上と長期運転への取り組み,そして福島第一原子力発電所の廃炉作業を円滑に進めるためのさまざまな取り組みのうち,環境改善技術開発について概説する。

1. はじめに

近年,CN(カーボンニュートラル)に向けた動きが急速に進んでいる。既に150以上の国と地域が2050年(一部の国は2060年または2070年)のCN達成を宣言しており,日本においても2030年度の温室効果ガス46%削減,2050年のCN実現という国際公約を掲げ,気候変動問題に対して国家を挙げて対応する強い決意を表明している1)。原子力発電はCN達成に向けて重要な役割を担う脱炭素エネルギー源の一つとして広く認知されており,2023年11月から12月にかけて開催されたCOP28(国連気候変動枠組条約第28回締約国会議)では,パリ協定で示された,世界の平均気温を産業革命以前との比較で+1.5℃以下に抑えるという目標達成に向けて,2050年までに世界の原子力発電所(以下,「原子炉」と記す。)の設備容量を2020年比で3倍に増加させるという野心的な目標に向けた協力方針が発表され,2024年11月時点で日本をはじめとする31か国が合意している2)。さらに,データセンターをはじめとする電力需要の増加が見込まれることから,フランスや英国などで原子炉の新設が進むとともに,米国からも原子炉の設備容量3倍化に向けたロードマップが発表されている3)。

世界の原子炉の設備容量を大幅に増加し,また国内においても経年化したプラントの廃炉を踏まえて必要な原子力発電を持続的に活用していくには,プラントの新設が不可欠である。そのためには福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた高い安全性と,経済性を両立したうえで,さまざまな市場のニーズに対応した原子炉が必要となる。日立GEニュークリア・エナジー株式会社では,これらの要求を満たす次世代革新炉に位置付けられる新型軽水炉として,革新軽水炉HI-ABWR(Highly Innovative Advanced Boiling Water Reactor)の実用化推進と,高経済性小型軽水炉BWRX-300の開発を進めている。

並行して,既設炉の最大活用により発電量を確実に確保する取り組みが重要である。欧米では既に保全最適化による設備利用率向上や,運転期間の延長が行われており,国内においても,エネルギー白書2024の中で「既設炉の最大限の活用に向けた取組」として同様の取り組みの必要性に触れられている4)。日立GEニュークリア・エナジーは,高い安全性や信頼性を維持しつつ,効率的にこれらを実現するため,デジタル技術を活用したO&M(Operation and Maintenance)の高度化や,経年劣化に対応するための保全技術を開発している。

また,2011年3月に福島第一原子力発電所事故が発生してから,間もなく14年が経過しようしている。現在,核燃料デブリ取り出しに向けた各種調査や準備工事が進み,2号機の試験的取り出しを開始したことで,2024年9月には廃炉作業は中長期ロードマップの第3期に移行した。本格的な燃料デブリ取り出し作業を安全かつ確実に進めるには,建屋内外の作業環境整備が重要になる。日立GEニュークリア・エナジーは,作業環境を改善するため,機器や配管に溜まっている高濃度汚染水を排水する工事に取り組んでおり,事故由来および汚染水の放射線分解により生成された可燃性ガス(水素)の滞留を想定し,配管穿孔にあたって着火リスクを排除した電解穿孔法を開発し,排水計画立案に必須となる事前サンプリングに成功した。本技術を各種排水計画に活用し,環境改善に貢献していく。

本稿では,日立GEニュークリア・エナジーで開発を進めているこれらの最新技術について,その概要を述べる。

2. 主な事業分野での開発概要

2.1 次世代革新炉(革新軽水炉,小型軽水炉)の開発

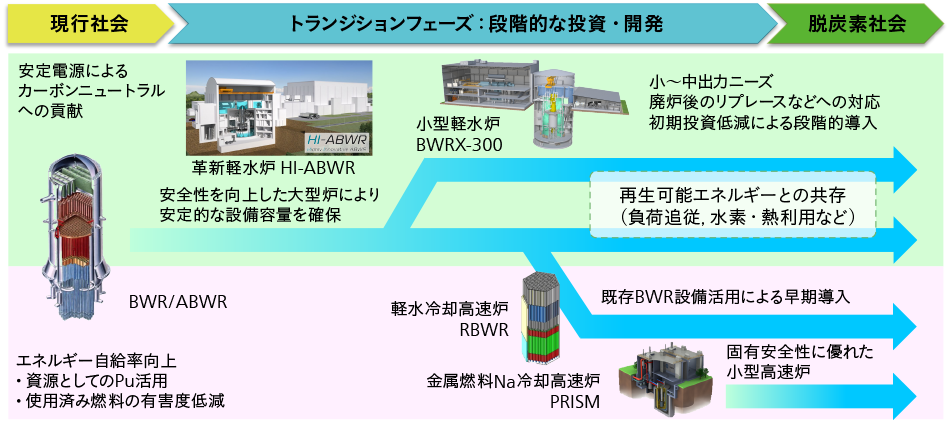

日立GEニュークリア・エナジーでは,社会ニーズに対応し,ステップバイステップで多様なソリューションを提供することをめざした炉型開発戦略を策定している(図1参照)。同図の上段に示すように,比較的近い将来では安定電源によるCNへの貢献が重要であり,これは現在の原子炉の主流である軽水炉で対応する。その後は同図下段に示すように,資源としてのプルトニウム(Pu)活用や,使用済み燃料の有害度低減により,持続的な原子力利用と,それによるエネルギー自給率の向上が必要となるため,高速中性子を活用した高速炉により対応する計画である。ここでは軽水炉の2炉型について述べる。

総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループは,2030年代中盤以降に技術的成熟度が高い革新軽水炉(大型軽水炉)を国内に導入し,小型軽水炉については先行する欧米のプロジェクトの状況を踏まえながら2040年代以降に国内に導入するロードマップを示している5)。日立GEニュークリア・エナジーは,このロードマップに対応する新型軽水炉として,革新軽水炉HI-ABWRの実用化推進,および高経済性小型軽水炉BWRX-300の開発を進めている。

HI-ABWRは,英国の設計認証を取得した国際標準ABWR(UK ABWR)をベースとして実用化を進めている,電気出力1,350~1,500 MWe級の大型炉である。福島第一原子力発電所事故の教訓に基づく安全対策を設計段階から合理的に組み込み,さらに,自然災害・テロ・内部ハザードへの耐性強化,電源や運転員操作が不要な静的な安全設備,重大事故時の放射性物質の閉じ込め性能を大幅に向上する希ガスフィルタなど,新たな安全メカニズムを備えている。

BWRX-300は,米国の姉妹会社であるGE Hitachi Nuclear Energyと共同で開発を進めている,電気出力300 MWe級の小型炉である。米国で設計認証を取得済みの大型炉ESBWR(Economic Simplified BWR)をベースとし,先進的な「隔離弁一体型原子炉」概念の採用により,原子炉の主要な事故であるLOCA(Loss-of-coolant Accident:冷却材喪失事故)の影響を徹底的に緩和し,その後は静的安全設備で崩壊熱を除去することで,安全性を高めつつプラントシステムの簡素化を実現し,大型炉と同等以上の経済性を実現できると考えている。BWRX-300は早ければ2029年にはカナダで初号機の運転開始が見込まれており6),欧米での許認可・建設実績を活用して国内にも導入を図る計画である。

本稿で説明した二つの軽水炉HI-ABWRおよびBWRX-300は早期の実現が可能であり,今後も原子力政策の反映,ユーザー意見の取り込みとともに,社会的受容性を高め,CN実現に貢献していく。

図1|日立GEニュークリア・エナジーの炉型開発戦略 注:略語説明 BWR(Boiling Water Reactor),ABWR(Advanced BWR),HI-ABWR(Highly Innovative ABWR),RBWR(Resource Renewable BWR), PRISM(Power Reactor Innovative Small Module)新型炉の開発を通じて社会ニーズに対応し,ステップバイステップで多様なソリューションを提供する。

注:略語説明 BWR(Boiling Water Reactor),ABWR(Advanced BWR),HI-ABWR(Highly Innovative ABWR),RBWR(Resource Renewable BWR), PRISM(Power Reactor Innovative Small Module)新型炉の開発を通じて社会ニーズに対応し,ステップバイステップで多様なソリューションを提供する。

2.2 デジタル技術を活用した原子力O&M高度化

原子力発電プラントをカーボンフリー電源として有効活用するためには,既設プラントの再稼働だけでなく,定期検査期間の短縮や長期サイクル運転などによる稼働率の向上が重要である。一方で,就労人口が減少する中で社会インフラの持続可能な運用や維持管理を実現するためには,技術伝承に加え,設計・建設・運用・保守・廃止措置など,さまざまな現場において安全と品質を確保しながら業務を効率化することが求められている。これらの実現に向けてはデジタル技術の活用が期待されており,国内外でデジタルツインの開発や生成AI(Artificial Intelligence)の活用などが進められている。特に,設備管理や現場作業などにおいては,現場で生み出されるデータの収集・蓄積と活用がますます重要となる。

日立GEニュークリア・エナジーでは,設備の信頼性向上と保全高効率化を目的としたデータ活用の一環として,運転中のプラント性能を監視・診断するデジタルツイン技術の一つである,HAPPS(Hitachi Advanced Plant Performance Diagnosis System:日立先進プラント性能監視診断システム)を開発している。このシステムは,プラント設計情報に基づく物理モデルを活用してデータ評価することにより,計器ドリフトなどによる誤差を最小化して,真値に近い設備の性能や劣化状態を把握でき,常時閉止弁からの蒸気リーク検知,熱出力計算の高精度化,計器校正周期の延伸,校正物量の低減などのほか,熱交換器やポンプなどの主要機器の保全タイミングの延長・最適化が可能となる。

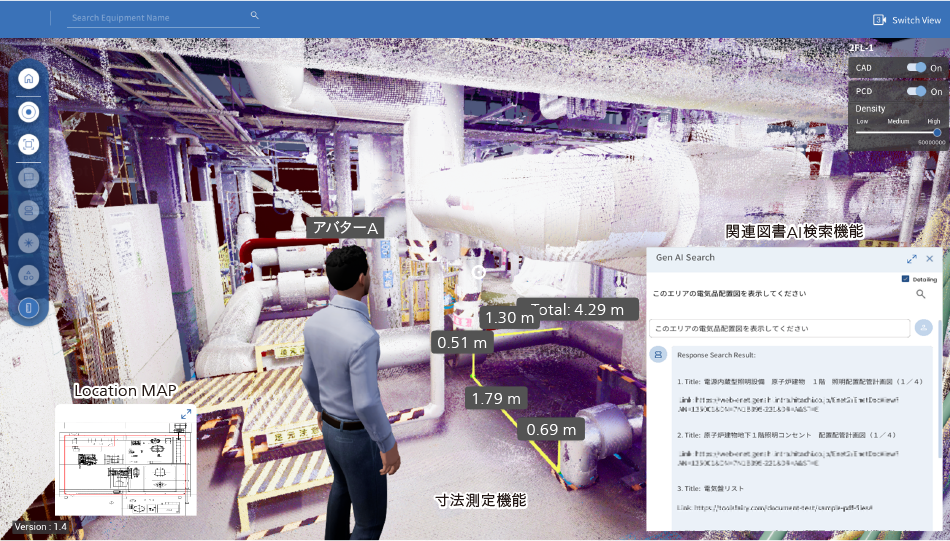

また,現場作業に関わるデータ活用に向けては,遠隔地にいるユーザー同士が同一の仮想空間内で同じ事物を見ながら会話をしたり,情報共有したりすることができるメタバース技術を開発している。これは,日立で進めている多様な産業分野でのデジタルソリューション開発の知見に基づき,設計情報である3D-CAD(Three-dimensional Computer Aided Design)と3D(Three Dimensions)スキャン技術などで取得した点群データで現場を再現したメタバース空間上で,現地調査や関係者間の打ち合わせの実施とその記録を可能とするものである。さらに,メタバース空間を現場データの蓄積や可視化のためのプラットフォームと位置づけ,AI技術などを活用してエンジニアリング業務や現場作業の効率を向上するための,原子力分野におけるインダストリアルメタバース構築にも取り組んでいる(図2参照)。今後は,これらの技術を活用し,系統・機器・配管ルート・ケーブルルートなどの工事の設計から現地施工のプロセスを整流化し,意思決定を早期化することで,効率的な現場工事や施工を実現していく。

図2|インダストリアルメタバースの例 注:略語説明 AI(Artificial Intelligence)原子力分野におけるインダストリアルメタバースは,3D-CAD(Three-dimensional Computer Aided Design)データと点群データを活用してメタバース空間に現場を再現し,その空間上に寸法計測や関連図書のAI検索機能などを付加することで,状況可視化と情報共有を可能とする。

注:略語説明 AI(Artificial Intelligence)原子力分野におけるインダストリアルメタバースは,3D-CAD(Three-dimensional Computer Aided Design)データと点群データを活用してメタバース空間に現場を再現し,その空間上に寸法計測や関連図書のAI検索機能などを付加することで,状況可視化と情報共有を可能とする。

2.3 長期運転への取り組み

電力の安定供給とCN達成に向けて原子力を最大限活用するため,既設原子力プラントにおいては,稼働率を向上させるとともに安全で安定した長期運転が求められる。長期運転には,原子力プラントの機器や構造物の経年劣化に対応するための保全技術が必要であり,日立GEニュークリア・エナジーではその技術開発を進めている。特に,高い安全性と信頼性が要求される炉内構造物においては,応力腐食割れ(SCC:Stress Corrosion Cracking)が懸念されており,国内ではこれまでに高耐食性材料やWJP(Water Jet Peening)などの応力改善技術を開発して適用している。また,このような経年劣化を抑制することにより稼働率も向上することができる。一方,米国では炉水に水素と貴金属を注入して腐食環境を緩和させるOLNC(On-Line NobleChem※))により,炉内構造物のSCC発生,進展を抑制した実績があり,今後国内においても同技術の導入を進めていく。

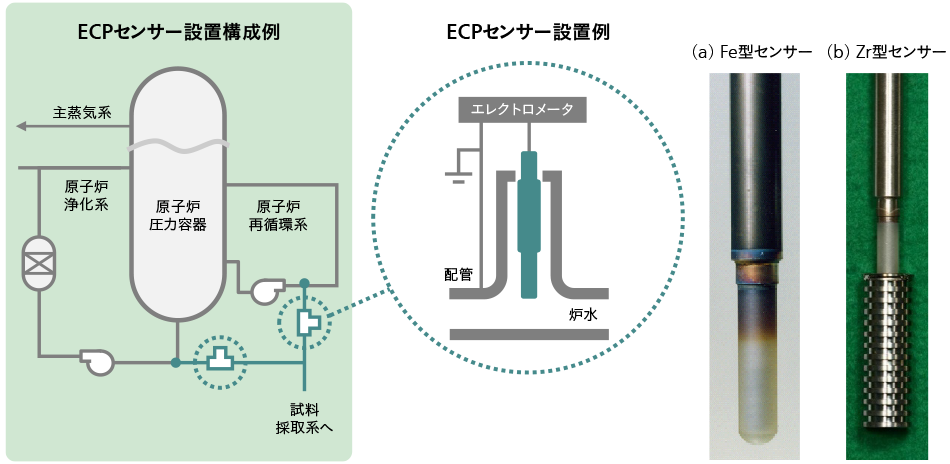

OLNCは,給水系から炉内に水素とイオン錯体の貴金属を注入し,炉内構造物表面に貴金属を付着させることによって材料表面のECP(Electrochemical Corrosion Potential:電気化学的腐食電位)を低減させ,SCCの発生,進展を抑制する技術である。米国内のプラントにおけるOLNCでは,水素注入時間管理とECPの常時モニタリングを実施していることから,国内導入に際しても同様の運用,管理が要求されると考えられる。これに対し,日立GEニュークリア・エナジーは,起動時の低温から通常運転時の高温までECPモニタリングを可能にするFe型センサーおよびZr型センサーを開発し,EPRI(Electric Power Research Institute)での実証試験で適用性を確認している(図3参照)。日立GEニュークリア・エナジーは,OLNCのための計画,系統設計,工事,運用,管理までの一貫した技術を提供しており,長期運転,稼働率向上に貢献する。

- ※)

- On-Line NobleChemは,General Electric Companyの商標である。

図3|開発したECPセンサーの外観と設置構成例 開発したECP(Electrochemical Corrosion Potential)センサーの外観と設置構成例を示す。(a)Fe型はFe/Fe3O4電極をZrO2隔壁で包んだ構造を持つ。(b)Zr型はZr金属を電極に使用している。

開発したECP(Electrochemical Corrosion Potential)センサーの外観と設置構成例を示す。(a)Fe型はFe/Fe3O4電極をZrO2隔壁で包んだ構造を持つ。(b)Zr型はZr金属を電極に使用している。

2.4 福島第一原子力発電所の廃炉に向けた環境改善技術

東日本大震災から10年以上が経過し,核燃料デブリ取り出しに向けた各種調査や準備工事も進んでいる。2024年度に2号機の試験的取り出しを開始したことで,廃炉作業は中長期ロードマップの第3期に移行した。今後は本格的に各燃料デブリ取り出し作業を加速していくことになるが,安全かつ確実に作業を進めるためには建屋内外の作業環境整備が必要となる。その一環として,日立グループは1号機建屋内高線量エリアの線量低減を図るため,RCW(Reactor Cooling Water System:原子炉補機冷却系)内に溜まっている保有水を除去する工事に取り組んでいる。

1号機のRCWは,PCV(Primary Containment Vessel:原子炉格納容器)底部への燃料デブリ落下により,当該位置に敷設されていたRCW配管が損傷し,汚染が拡散した影響によって系統全体が高線量になっているものと推定されている。特に,原子炉建屋(R/B)2階の大物搬入開口部の近傍に設置されているRCW熱交換器(3基)は,多量の保有水を内包している影響により,周辺の雰囲気線量率が1,000 mSv/h以上となっており,今後の使用済み燃料取り出しおよび燃料デブリ取り出しにおける作業者の被ばく低減を目的とした線量低減対策を講じる必要がある。

RCW熱交換器の線量を低減するには,機器内に内包される高濃度汚染水の抜き取りによる線源の除去が有効であり,排水計画を立案するために上部階(R/B3階)の床穿孔部より熱交換器入口ヘッダ配管を穿孔し,ホースを通じて機器内にアクセスし,内包水のサンプリング分析を行うこととした。ただし,熱交換器入口ヘッダ配管内には,事故由来および汚染水の放射線分解により生成された可燃性ガス(水素)が滞留している可能性が否定できず,配管穿孔にあたっては着火リスクを排除した穿孔法を適用する必要があった。そこで,可燃性ガスを内包する配管への穿孔法として,腐食反応にて配管母材を溶解し,機械的な穿孔に比べて摩擦,発熱,静電気の蓄積による着火源の生成を回避する電解穿孔法を開発し,実機配管に適用した。実機入口ヘッダ配管への電解穿孔の結果,配管内の水素濃度は約72%であることが確認されたため,窒素封入による可燃性限界(4%)未満への水素パージを行った後,穿孔部の拡大(機械的穿孔)を実施し,熱交換器内へのホースアクセスにより内包水のサンプリングを行った。サンプリングした内包水の分析により,セシウム(Cs)濃度は想定していたものと同程度(1010 Bq/L)であったが,内包水の処理については希釈により滞留水移送設備に影響なく処理できる見込みが得られた。サンプリング結果を踏まえて,希釈方法・作業員の被ばく低減などの検討を行い,サンプリングした穿孔部より水抜きを実施して,作業環境改善に貢献していく計画である。

3. おわりに

本稿では,次世代革新炉に位置づけられる新型軽水炉について,大型炉の実用化推進および小型炉の開発状況,デジタル技術を活用したO&M高度化による稼働率向上と既設資産価値を最大限活用する長期運転への取り組み,そして福島第一原子力発電所廃炉に向けた燃料デブリ取り出し作業に備える環境改善技術について概観した。これらの活動の詳細については,本特集「原子力分野における日立の取り組み」の記事(2)「新型炉開発に向けた日立GEニュークリア・エナジーの取り組み」,ならびに2025年度に掲載予定のO&M高度化,長期運転への取り組み,そして福島第一原子力発電所廃炉に向けた環境改善技術に関する各論文を参照されたい。

エネルギー事業に携わる企業として,日立は顧客の社会価値・環境価値・経済価値の向上に貢献するとともに,エネルギーの安定供給を支え,持続可能な社会の実現に貢献していく。

参考文献など

- 1)

- 環境省,地球温暖化対策計画(2021.10)

- 2)

- 原子力産業新聞,「原子力三倍化」宣言 さらに6か国が署名(2024.11)

- 3)

- 原子力産業新聞,米政府 2050年原子力3倍化に向けたロードマップを発表(2024.11)

- 4)

- 経済産業省,令和5年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2024)(2024.6)

- 5)

- 経済産業省,カーボンニュートラルやエネルギー安全保障の実現に向けた革新炉開発の技術ロードマップ(骨子案)(2022.7)

- 6)

- GE Vernova, SMRs, Deploy! GE Hitachi Signs Four-Party Agreement to Bring Small Module Reactors Online This Decade(2023.3)