寄稿[第3回]人々の安寧とよりよき生存(Human Security and Well-being)をめざした未来へ向けて(中編)「ものつくり」は日本のお家芸

現生人類の「ものつくり」能力の特異的進化

一般に言われる「ものづくり」は,さまざまな辞書によって多くの意味が語られています。英語の類似語も多様です。

デジタル大辞泉には「《ものつくり》物を作ること。特に,熟練した技術者がその優れた技術で精妙を極めた物を作ること」と表記されていて,理工系の人々にもこの説明には大きな違和感はないかと思います。

しかし,筆者が調べた範囲内では,どの辞書にも書いていない独特かつ重要な側面を,「ものつくり」という言葉は持っていると感じています。それは「ものつくり」によって現生人類特有の新たな神経系を,機能的だけでなく物理的にも発達させた事実です。それは指の運動と感触を脳に伝える神経系の出現であって,人間に最も近い生物種のチンパンジーにも存在しない神経系です。実はそれが唯一のヒト属亜種の現生人類(ホモサピエンス:Homo Sapiens Sapiens)が,ピアノやヴァイオリンなどの超絶技巧演奏を可能にしている最大の要因でもあります。比較解剖学的な詳細は別の機会に残すことにしますが,その手指の運動とアインシュタイン(Albert Einstein,1879-1955)の天才もそこに関係が深いと筆者は感じています。指先の運動は,高度な思考や創造性に直結するのです※1)。

本稿では,さらに一歩を進めて「ものつくり」の本質と,過去に航空機の分野で日本が世界に冠たる水準であった事実,現在は忘れ去られたその背景となった民間航空と東京帝国大学附属航空研究所,さらにそこと連携していた小平浪平にも言及したいと思います。

- ※1)

- 小泉英明:『アインシュタインの逆オメガ-脳の進化から教育を考える』,文藝春秋社(2015年)

アカデミーの歴史から見る正統的な「ものつくり」

世界の先進国は,長い歴史に裏打ちされた科学アカデミーと工学アカデミーを,一対の形で大切にしている国々がほとんどです。それは,基礎研究と応用研究開発,特に「ものつくり」とのバランスを取っているからです。

科学アカデミーは近代科学の黎明期に始まりました。最も古いのが1603年に創立されたイタリアのアカデミア・デイ・リンチェイ[Academia (Nationale) dei Lincei]の流れを汲むバチカンのローマ教皇庁科学アカデミー(Pontifical Academy of Sciences)で,420年を超える歴史を持っています。初期にはガリレオ(Galileo Galilei, 1564-1642)も所属していました。2003年には創立400周年記念シンポジウムが開催されましたが,筆者も招聘されて記念講演を行い,メダルを賜りました※2)。

- ※2)

- ローマ教皇庁科学アカデミー創立400周年記念講演(2003年11月)に招聘されたのは下記の理由によります。

- 21世紀の科学技術と教育を見据えて2000年1月に4日間の「脳科学と教育」(Brain Science and Education)の国際会議を開催しました。科学技術庁/科学技術振興事業団(現在の科学技術振興機構:JST)主催で筆者が実行委員長を務め,英文Proceedingsを出版しました。この概念の初出は,1996年2月に地球環境に関する同規模の国際会議を開催した際に企画したセッション「脳と環境の相互作用」(Interaction between Brain and Environment)です。

- MIT Technology Review誌が2002年の世界4大ブレークスルー研究の一つとして「先端脳機能描画」[Advanced Brain Imaging (Hitachi):Hitachi Advanced Research Lab’s brain science applications program breaks the mold with research to improve education through brain imaging]を選定しました(2003年1月号)。他の3件は「量子コンピュータ」[Quantum Computing (Microsoft)],「電力源としての電気自動車」[Electricity Producing Vehicles (GM)],「ナノセラミックス」[Nano Ceramics (GE)]でした。

- OECD Forum 2002(2002年5月)にて開催した特別セッションBrain & Learning: A Revolution in Education for the 21Centuryが,革新的な教育概念としてOECDのForum Highlights誌にて再度紹介されました。同時に準備されていた国際共同研究企画書が書籍として英語・フランス語・スペイン語で2002年に出版され,現在もOECDの下記URLから閲覧可能です。

https://www.oecd.org/en/publications/understanding-the-brain_9789264174986-en.html

1652年に創立されたアカデミア・ナチュラー・キュリオソーラム(Academy of the Curious as to Nature)の流れを汲むドイツの国立科学アカデミー・レオポルディーナ(National Academy of Sciences Leopoldina)も,1677年にレオポルト1世(Leopold I, 1640-1705)から勅許を受けた歴史を持つ科学アカデミーです。

フランス科学アカデミー(French Academy of Sciences)は,ルイ14世(Louis XIV,1638-1715)によって1666年に創立された科学アカデミーです(第2回前編図7参照)。

米国では時代がずっと新しくなりますが,全米科学アカデミー(National Academy of Sciences)が,第16代米国大統領リンカーン(Abraham Lincoln,1809-1865)によって,同氏が暗殺される直前の1863年に創立されました。現在は世界の先端を行くアカデミーとして,全米工学アカデミーと全米医学アカデミー,さらに全米研究評議会も統合して,全米アカデミーズ(The National Academies)として2015年に改組されて再出発しました。実働会員と年間予算規模1億9,200万ドル,事務局員約1,300名とされています[2003年日本学術会議調査報告書(数値は1999年)]。

英国の王立協会(Royal Society)は,1645年に創立された歴史ある民間最初の学協会で,他の国立アカデミーとは性格を異にしています。なお,中国は現在,中国科学院(Chinese Academy of Sciences)と中国工程院(Chinese Academy of Engineering)の両院が国の科学技術を先導する組織を持ち,医学は基礎と応用に分けてそれぞれ両院に含まれる組織形態を採っています。現在,日本人の工程院外戚院士はノーベル賞を受賞した天野浩氏・大村智氏ほか計5名です。筆者も2011年に中国工程院外戚院士に推戴されました。

日本には科学アカデミーの歴史がないので,日本学士院(The Japan Academy,文部科学省に所属)や日本学術会議(Science Council of Japan,内閣府に所属)などは世界の科学アカデミーと異なる日本独特の官制組織であって,行政府に直属しています。そのために海外の正式なアカデミーとの深い連携が難しい状況下にあります。

一方,世界最初の工学アカデミーは,スウェーデンの王立工学アカデミー(IVA:The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences)で,1919年に創立されました。また現在,基準を満たした33か国の各国代表工学アカデミーが加盟を認められている国際工学アカデミー連合(CAETS:International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences)は,1978年に創立されました。公益社団法人日本工学アカデミー(EAJ:The Engineering Academy of Japan,正会員・賛助会員を含めて現在約900名)は,厳しい審査を経て1990年に第10番目の加盟を認められ,各国と連携した国際活動を活発に推進しています。筆者もEAJの上級副会長・国際委員長(現在はEAJ顧問)だけでなく,CAETSの理事を2期にわたって務めることにより政治体制の異なる国々の学術・文化を基調とした連携・協力に注力するとともに,定款付則(CAETS By Laws)の冒頭項目の一つに「工学倫理」を銘記する提案と,アカデミーが政治から離れた中立組織である旨をさらに明記徹底することに傾注し、実現しました。

このような世界の工学アカデミーの現況にあって,実は日本には「ものつくり」の高い潜在性が今も消滅せずに存在していると感じるのです。それを明瞭に見るカギは,「第一次情報」と「現場」にあります。日本においては高度経済成長の中で,研究開発の管理が重要となって,管理の専門家が企業経営や科学技術政策に深く関与する傾向がありました。しかし,研究管理の経験だけからは「ものつくり」の本質が見えづらいのです。

実は東京大学の黎明期には世界で初めての工学教育施設が大学の発端となっています。1871年(明治4年)に当時の工学省に工部寮が創設され,英国のような学寮(College)が構想されていました。英国から招かれた教師団の中心が,ヘンリー・ダイアー(Henry Dyer, 1848-1918)で,彼の指導の下に1877年に正式な工部大学校となり,1886年に東京大学工芸学部と合併。さらに1897年に帝国大学工学部と合併し,改称して東京帝国大学工学部となりました。西洋では当時,工学や医学は職人の技芸であって,学術分野とは見做されていなかったのです。英国(特にスコットランド)では工学部創設の動きがありましたが,その中心人物であった上記のダイアーが,偶然日本の招請によって来日することになり,工学系の学寮(College)が日本で先に実現されたのです。すなわち「ものつくり」は我が国の歴史的なお家芸であると言っても過言ではありません。

また,前述のCAETSに,日本の代表アカデミーとしてEAJが加盟して以来,中国や韓国などアジア諸国のCAETS加盟にもEAJの先輩諸氏が尽力してきました。その結果,日中韓3か国の信頼関係が成立し,3か国を中心とした東アジア工学アカデミー円卓会議(EA-RTM:East Asia Engineering Academies Round Table Meeting)が,1998年に開始されました。爾来,3か国の持ち回りで毎年開催され,EA-RTMは2025年で27年目を迎えるまでになりました。筆者は2010年以降,中国・韓国の大きな発展をほぼ毎年のように感じてきました。もちろん,このような体制の異なる国々の議論は,厳格に公開情報の範囲内に限定されますが,それでもより良き人間の未来を議論し実践を志向することは十分に可能なのです。

CAETSの加盟国のほとんどには,やはり科学アカデミーも存在します。工学アカデミーと科学アカデミーが一対をなしていることが重要なのです。

アカデミーの基本要件として,政治からの中立性・独立性がありますが,EAJではアカデミー会員(フェローと賛同企業)の会費と公益財団・公益基金などからの拠出金がアカデミーの運営資金となっており,政府の公的資金はアカデミー自身が企画・運営する活動に政府が賛同した場合に限って投入されます。

最も歴史があるローマ教皇庁の科学アカデミーも同じです。中立性と自由が担保されています。具体的には,(1)信じる宗教の自由,(2)政治からの独立,(3)男女人種に拘らない,(4)討議内容と結果の全面的な公開などです。

図1|ローマ教皇庁科学アカデミー創立400周年記念式典の記念写真 ローマ教皇庁科学アカデミーの創立400周年記念シンポジウムは2003年に開催された。[Mind, Brain, and Education:The Session Commemorating the 400th Anniversary of the Foundation of the Pontifical Academy of Sciences(1603-2003)]

ローマ教皇庁科学アカデミーの創立400周年記念シンポジウムは2003年に開催された。[Mind, Brain, and Education:The Session Commemorating the 400th Anniversary of the Foundation of the Pontifical Academy of Sciences(1603-2003)]

400周年記念シンポジウムの直後に,記念講演者は一人ずつ当時のローマ教皇ヨハネ・パウロ2世に謁見して言葉を交わした。多くのノーベル賞受賞者の顔が見える。(写真はローマ教皇庁より提供)

図2|中華人民共和国科学院行程院両院院士大会の開会式典 2014年に北京の人民大会堂で開催された「両院院士大会」(中華人民共和国科学院行程院両院院士大会拡大版)である。中国科学院(Chinese Academy of Sciences)と中国工程院(Chinese Academy of Engineering)は両院と呼ばれ医学関係は基礎と応用に分かれて両院から推戴される。この両院院士大会は2年に一度開催され,中国における科学技術の方針が示され決定される。(写真は中国工程院より提供。EAJ NEWS, No. 167, pp. 5-6, 2016.9)

2014年に北京の人民大会堂で開催された「両院院士大会」(中華人民共和国科学院行程院両院院士大会拡大版)である。中国科学院(Chinese Academy of Sciences)と中国工程院(Chinese Academy of Engineering)は両院と呼ばれ医学関係は基礎と応用に分かれて両院から推戴される。この両院院士大会は2年に一度開催され,中国における科学技術の方針が示され決定される。(写真は中国工程院より提供。EAJ NEWS, No. 167, pp. 5-6, 2016.9)

https://www.eaj.or.jp/app-def/S-102/eaj/wp-content/uploads/2017/01/EAJ_NEWS_0167.pdf

「ものつくり」が大切な理由:現生人類が獲得した新たな運動神経系

世界の巨大企業の多くがソフトウェアを主とする現状にありますが,そのソフトウェアの機能を支えているのは,半導体や物性科学です。位置情報機能一つをとってみても,人工衛星を打ち上げるロケット技術や基地局・中継局のハードウェアをはじめとするものつくり技術が必須ですし,電力供給系なども同様です。

人間に例えれば,ソフトウェアの主要部は脳を中心とした中枢神経系であり,エネルギーやエントロピーを処理する呼吸系・循環器系・消化器系・運動系などのハードウェアがむしろ基本となっています。現生人類を考えても「ものつくり」の概念が大切であることが見えてきます。

人間個体は,環境(外部世界)から,五感(視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚)によって情報を得て,脳を中心にしてそれを処理して内部世界を構築し,その中での情報や行動を,ほぼ唯一の出力器官である筋肉を通して外部世界に出力します。キーを叩くのも,声を出すのも,文字を書くのもすべて筋肉の働きが必須です。社会を構成する人間個体は,インフラや情報を基盤に社会生活を営みます。世界の都市問題もそこが原点です。

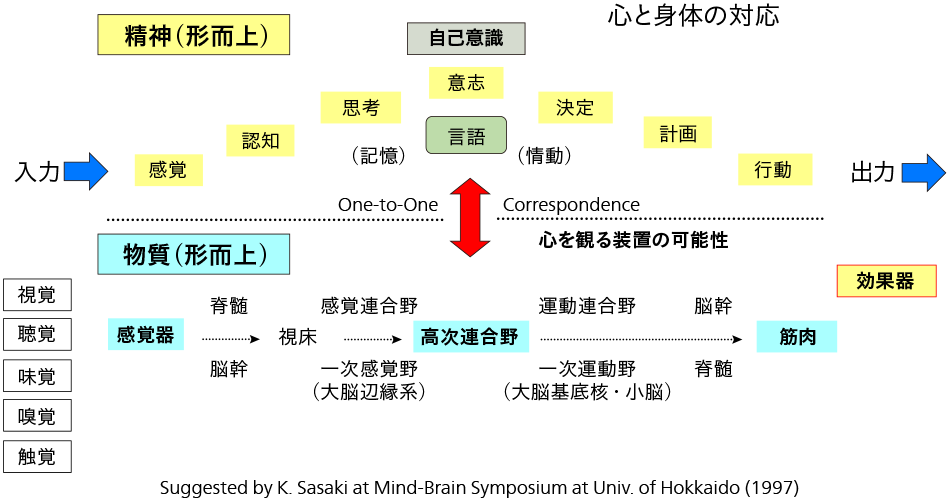

図3|精神と物質(身体を含む)の対応関係 人体への入力は感覚器(五感:視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚)を通して行われる。一方,基本的に出力は,筋肉を動かすことだけである。したがって,筋肉へ情報伝達する神経系に故障が起きると一切の情報を身体の外に出せないので,遷延性意識障害と呼ばれる症状を発する。

人体への入力は感覚器(五感:視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚)を通して行われる。一方,基本的に出力は,筋肉を動かすことだけである。したがって,筋肉へ情報伝達する神経系に故障が起きると一切の情報を身体の外に出せないので,遷延性意識障害と呼ばれる症状を発する。

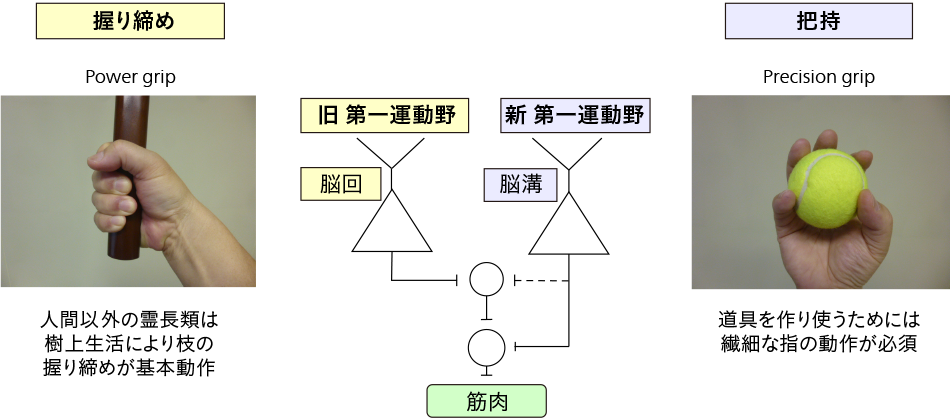

人類を含む霊長類は,樹上生活の場では木の枝をしっかりと握って体重を支えることが重要です。どの霊長類もしっかりと枝を握る神経系が進化発達してきました。

人間に最も近い種であるチンパンジーにタッチパネルを押させても,人間のように指先でタッチすることはありません。軽く握った指の背中の関節部分で,入力画面をタッチします。

しかし,より複雑な石器や土器を作るには,手指を握る機能だけでなく,手指を独立させて動かす器用さが重要となってきます。人類が直立歩行を始めて両手が自由になると,手指を使用する機会が増えました。長い年月をかけて石器や土器が少しずつ精緻なものに変化していったのは,左右それぞれ5本の手指がそれぞれ独立して機能できるように進化したからです。特に親指と他の指で挟んで使う把持運動が「ものつくり」には大切になってきます。そのために脳の運動指令を発出する部位と,指の種々の筋肉がより良く結ばれるような神経系が新たに進化しました。例えば,ボールを投げてみれば分かりますが,ボールを握りしめると正確に遠くには投げられないのです。野球の投手は5本の指を瞬時に制御することで,複雑な変化球を投げるのです。これはピアノやヴァイオリンの演奏においても同じです。

図4|手指による把握運動と把持運動の違いと新神経系の進化 人類を含めた霊長類が森林で樹上生活をしていたときには,他の哺乳類と同じように,大脳皮質の運動野からの指令は,脊髄で一度中継されてそれぞれの筋肉に伝達されていた。二足歩行になって手指が自由となり,さらに石器や土器の製作に熟練した現生人類に至って,さらに新たな神経系が進化発達して付加された。脳から直接的にそれぞれの手指の筋肉に直結する新たな神経回路である。

人類を含めた霊長類が森林で樹上生活をしていたときには,他の哺乳類と同じように,大脳皮質の運動野からの指令は,脊髄で一度中継されてそれぞれの筋肉に伝達されていた。二足歩行になって手指が自由となり,さらに石器や土器の製作に熟練した現生人類に至って,さらに新たな神経系が進化発達して付加された。脳から直接的にそれぞれの手指の筋肉に直結する新たな神経回路である。

量子物理学の本質を用いた計測器(偏光ゼーマン原子吸光光度計)の創出

「第一次情報」と「現場」,特に「ものつくり」が重要である実例を述べたいと思います。

ここで紹介する計測方法は,世界で1万数千台のシステムに採用され,現在もそのシステムが半世紀近くカタログに載っているものです。「ものつくり」から原理が発見されたので,原理の本質が未だにその応用分野(環境・医療など)にはほとんど理解されていない方法論です。原理を種々の分光学・分析化学系の論文誌に発表していますが,最初に報告(1976年)してから2026年でちょうど50年になります。最初の発表の翌年には米国サイエンス誌で研究ニュースとして取り上げられました(1977年)。

原理は次のとおりです。現在,量子コンピュータで用いられている光子(Photon)は,自身では二つの状態(1/0の光子スピンとも解釈できます)しかとることができません。第3回前編で述べた易教に始まる2進数体系からすると,元となる陰と陽の1ビットです。絶対量を測りたい物質固有の外殻軌道電子の固有の量子エネルギー準位に照準を合わせて,共鳴する同じエネルギー(波長)の光子ビームをそこに通過させます。

すると電子は光子のエネルギーをもらって上の量子準位に遷移します。その分,光子の密度は減少しますので固有物質の原子密度を計測できます。まったく新しいやり方は,その際に光子の二つの状態を取り出してその差分のみを計測するのです。二つの状態に密度差はないので,差分は常にゼロです。両方の光子のスピン状態が常に同数存在するからです。

その時に,計測対象の物質に磁場を印加して物質特有の外殻軌道電子の量子状態の磁気量子数の縮退を解きます。すると印加磁場に比例した微小なエネルギーシフトが当該電子に生じます。そのオーダーは,約30 GHz=1 cm-1です。そこで数ギガヘルツの鋭い原子共鳴線の光子を用いると,エネルギーシフトした光子の1に相当する成分は電子と相互作用を起こしません。したがって,光子の1と0状態の差分は計測に十分な大きさとして現れるのです。試料に夾雑物が入っていても,信号は常にゼロです。肝心な計測対象の元素が存在するときにだけ比例する信号が出てくるのです。この新たな方法では鋭い原子輝線を発する光源強度がいくら変動しても,光子の二つの状態の差分を計測しているので,まったく変動は生じません。結果として超高正確度の分析が可能になったのです(この新原理は量子コンピューティングにおいて用いられた「量子もつれ」の概念を使用していません)。

この原理を証明する過程はすべて「ものつくり」そのものでした。社会実装には,現実に存在する試料中の夾雑物に影響されないことが要です。その点が量子物理学の強みであって,世界の米軍基地の環境アセスメントに酷使されましたが,従来の方法論では計測不可能であった各種試料の計測が可能でした。また,揮発性の水銀が魚類の脂身に濃縮される現象も計測可能となり,水俣病の原因解明に昼夜を問わず使用された時期もありました。日本の特許制度100周年記念では日本の代表特許50に選定され,2017年に,最初の頃に出荷した製品は,科学機器・分析機器遺産に登録されました。ただ,社会実装のためには,同位元素によるスペクトルの超微細効果の影響や,大気圧高温化で磁気量子数の縮退が素直に解けるのかという基礎物理学分野の解明にも苦労しました。これは日立製作所計測器事業部の那珂工場にて独自に開発された技術です。

発表直後に,この原理の発展・展開のためにカリフォルニア大学からファカルティーとして招聘され,数トンの大型電磁石や10 m近い超高分解分光器,大型の原子化炉を先方の研究室が準備くださいました。

「ものつくり」の醍醐味

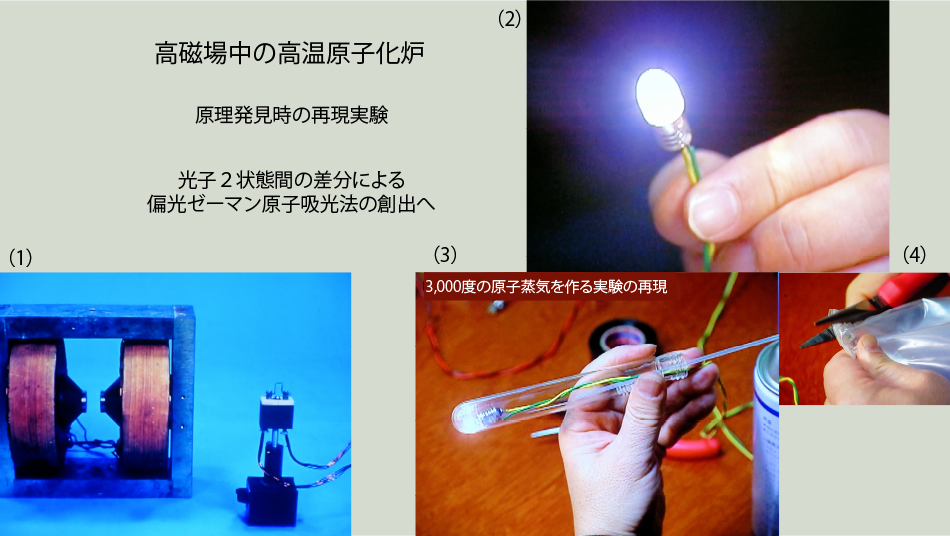

それ以前に日本でやった実験の肝心な部分はすべて手作りでした(図5参照)。

例えば大型の高温原子化炉の代わりに自転車用のランプを使いました。小さなランプのフィラメントは最も融点の高い金属であるタングステンでできています(融点:3,380 ℃,沸点:5,555 ℃)。フィラメントは直径1 mm程度のごく小さなもので,磁石間隙が数ミリメートルのところでも設置できます。小さな磁石間隙で実験が可能になると必要な磁石ががらりと変わり,手作りの電磁石で簡単に持ち運べる程度の大きさのものが使えます。しかも,最大約2 T(テスラ)という大型電磁石が必要とされるような高磁場を簡単に印加できました。この磁石間隙に乾燥窒素ガスを吹きかければ3,000 ℃の高温にも耐えることができます。このタングステンコイルに,1 μLのピペットでコイルの表面張力を利用して金属元素(Cd, Zn, Pb, Cr, Fe, Niなど)の溶液をしっかりと収めることができます。

このコイルに小さな電流を流して100 ℃より少し低い温度で溶液を加熱蒸発させると,タングステンフィラメントの表面に試料中の金属が付着します。その後に通常のランプ温度の3,000 ℃に上昇させると,白く輝き,ほとんどの金属元素の蒸気を瞬間的に得ることができます。そこに細い光ビームを通過させると,多くの基礎的な物理実験が可能になります。費用が僅かで済むことも手作りの良さです。こうして自分の指で高温炉の電流回路を制御し,やはり自分の指で磁場強度を自在に制御することで,大がかりな装置を一切使わずに考えた実験をすぐさま試行できるのが,まさに「ものつくり」の醍醐味です。

図5|サイエンス誌で報道された新原理を発見した際の手作り実験装置 (1)古いマグネトロンを分解してコイルを取り出して磁気回路を自分で設計して作った小型磁石(1 T用に設計した幅広間隙のポールピースを着けた状態),5 mm間隙のポールピースでは最高磁場2 T。磁石の隣は柔らかなタンタル(Ta:融点2,985 ℃)板をはさみで切って作った高温原子化炉。(2)自転車用の小型ランプ。(3)は酸素パージによる点灯(約3,000 ℃)。(4)自転車用ランプをペンチで壊して,タングステンフィラメントを取り出し,それを高温原子化炉として使用。(一部は報道機関からの依頼による再現実験)

(1)古いマグネトロンを分解してコイルを取り出して磁気回路を自分で設計して作った小型磁石(1 T用に設計した幅広間隙のポールピースを着けた状態),5 mm間隙のポールピースでは最高磁場2 T。磁石の隣は柔らかなタンタル(Ta:融点2,985 ℃)板をはさみで切って作った高温原子化炉。(2)自転車用の小型ランプ。(3)は酸素パージによる点灯(約3,000 ℃)。(4)自転車用ランプをペンチで壊して,タングステンフィラメントを取り出し,それを高温原子化炉として使用。(一部は報道機関からの依頼による再現実験)

アインシュタインの脳

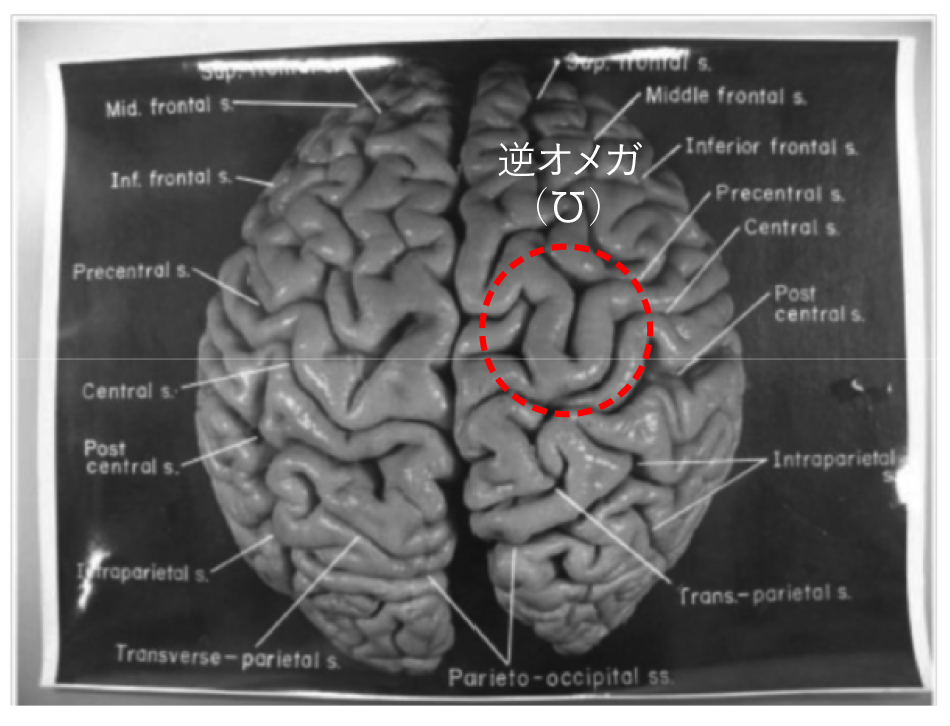

アインシュタインの脳は死亡直後に解剖されたものの行方不明となっていましたが,解剖した医師が自宅に持ち帰っていたものが近年になって発見されました。人間の大脳皮質表面には特徴的な皺があって,凸の部分は脳回(Gyrus),凹の部分は脳溝(Sulcus)と呼ばれます。アインシュタインの右脳に顕著な逆オメガ形を示す脳回がありますが,これは左手指の運動を司る領野に対応しています。ヴァイオリンを幼少時から始めると,このような現象が生じることがあります。この脳回は前頭葉の最後尾に位置しており,指の感触を司る隣の脳回は頭頂葉の最前部に位置します。この境界が中心溝と呼ばれ,前頭葉と頭頂葉を明瞭に分けます。現生人類では運動と感覚の連合を最初に司る特殊な部位が進化してきたことが最近分かりつつあります。この脳溝から指の筋肉に直接つながる新たな神経系が現生人類で発達したのです。ヴァイオリンやピアノを超絶的な技量によって,高速・高精度で演奏できるのは現生人類のみです。指先から脳の高次機能へつながってくる進化の存在は,「ものつくり」の本質とつながってくる可能性があって極めて興味深いです。なお,アインシュタイン逝去時の脳の重量を,同年齢の脳の平均値と比較するとそれほどの差はなく,軽かったという説も重かったという説も正確ではありません。アインシュタイン自身は,ヴァイオリンを弾いている時に創造的な感覚や思惟を感じていたと述べています。

図6|アインシュタインの脳の写真 アインシュタインを逝去直後に解剖した医師が長い期間,自宅で所持していたもの。

アインシュタインを逝去直後に解剖した医師が長い期間,自宅で所持していたもの。

大脳の右半球にオメガを逆さにした形状の脳回が観察される。この部分が特徴的だと写真の発見時には騒がれたが,ここは左手の指に運動指令を出す部位である。

このほかに縦裂(左右の脳を分ける部分)を切断した断面図も残されている。そこに現れた脳梁(左右の脳をつなぐ神経線維の束)の断面をみると,脳梁が大きく特に後部が大きい傾向がみられる。これは主に分析的な機能を司る左脳(通常,言語野も存在)と総合的な機能を司る右脳とを高速で連結していた可能性があると指摘されることもある。厳密な神経科学としては未知の部分が多い。

手指による把持運動は現生人類が獲得した特異な運動神経系による。手指を器用に使うことによって思考もより深いものが必要となったのである。ここに「ものつくり」の本質が存在する。

情報産業と「ものつくり」の関係

巨大企業は多くの連携企業に下支えされているため,互いの関係性が少し見えづらい世界となっています。各階層の産業連関表を分析すれば,その関係性が垣間みられます。そして世界の格差は倫理の根幹に直結する状況にあることは,既にお話ししました(第1回後編図1参照)。

人類の経済格差は,ソフトウェアを主とする社会の仕組みを利用したイノベーションによって,さらに拡大方向にあります。俯瞰的に見れば,将来の世代のWell-beingを確保することが新しい倫理の基本ともなりつつあると思われます。

10年近く前,国際工学アカデミー連合(CAETS:国際工学アカデミー連合;米国・中国・英国ほか,当時,計31か国の各国代表工学アカデミーが加盟)の理事を務めていた頃ですが,中国のファーウェイ(Huawei)社やアリババ(Alibaba)社の視察を中国側から提案いただき,公開情報の範囲内で各社幹部と意見交換したことがありました。両者の情報技術を拝見して,当時としては極めて進んだ技術に大変感銘を受けました。幹部が傾注していたのは情報技術をハブにして,多くの中小企業体(SMEs:Small and Medium Enterprises)の垂直・水平の連携を可能とすることでした。すなわち,ソフトウェアの戦略に「ものつくり」の振興概念が含まれているのです。そこに躍進しつつある新興国家の俯瞰的な政策を感じました。

米国はシリコンバレーから始まる情報技術分野で,常に世界の先端を走ってきました。かつてGAFAM[Google, Apple, Facebook(現Meta), Amazon, Microsoft]と呼ばれたように,代表的な情報関係企業が国家の財政規模を持つ水準にまで達し,世界は大きく変遷しました。2020年4月時点でGAFAMは時価総額558兆円となり,当時の東証一部上場企業(2,170社)の時価総額539兆円を抜きました。時代遅れと見なされた重厚長大技術は,情報技術で得た原資で購入すれば良いと一般に考えられてきましたが,その結果,例えば米国の場合は造船の分野への投資が減少し,防衛上重要な艦船のメンテナンスが難しくなり,政策の構造的な問題点が表面化しています。

当たり前のようですが,ソフトウェアがあればハードウェアは作れるということはありません。「もの」と「こと」は異なるので,エネルギーとエントロピーの両者を常に意識して計画を立てることが必要だと思われます。

ハードウェアとソフトウェアの関係

米国が戦後の世界を牽引してきた歴史があるのは一般的な認識だと思われます。しかし一部には「ものつくり」の基盤を必ずしも大切にしなかった歴史があります。

第二次世界大戦までの米国は,造船やその基盤となる鉄鋼も世界最強と言われました。しかしその後は低迷して,現在,商業用船舶の生産では,中国,韓国,日本だけで世界の約95%を占めることになりました(日本船主協会資料)。米国の船舶生産量は,世界から見ると今ではわずかです。そのために老朽化した米国の艦船は,修理部品の調達にまで影響が及び,安全保障上の問題にまで発展するようになりました。

米国の新政権も,米国のラストベルト地帯と深い関係を持ちます。かつて造船や自動車を支えた鉄鋼業で過去には活気のあった地帯です。

「ものつくり」が成功させたライト兄弟の初飛行

自転車屋を営みながら兄弟で研究開発を進めたライト兄弟が,人類初の有人動力飛行に成功したのは1903年のことでした。二人が発明者,製造者,飛行士を兼務したことこそ「ものつくり」の神髄だと思います。当時の学術界を代表する人々は,それまでの多くの失敗に関する知識が豊富で,素人のようなライト兄弟が重い自作の飛行機を浮き上がらせ,強い向かい風の中で約260 mの飛行を成功させたことが信じられなかったのです。当時は熱気球から飛行船へと移る時代で,航空力学がまだありませんでした。ガソリンエンジンによるプロペラで,重い機体が自力で浮かぶことが不思議とされたのです。5名の見物人しか証人がいなかったのですが,実際に飛べたということが「ものつくり」の神髄だと思われます。ライト兄弟が,同じことをやってもう一度あの記録が出せたかは自分たちにも分からないと述べたとされますが,その感覚こそ「ものつくり」の本質だと思います。

一方,当時,スミソニアン博物館長官で天文学・物理学でも多くの業績を残したサミュエル・ラングレー(Samuel Langley,1834-1906)が,大規模な研究予算で強力なエンジンと機体を開発して何度も飛行を試みましたが,結局,有人動力飛行に成功できなかったのです。今ではその原因が,ピッチとヨーの制御はできたがロールの制御ができなかったからだと言われています。

自転車屋を営むライト兄弟の「ものつくり」が,学術界の権威者達からやっと認められて,ワシントンの国立航空宇宙博物館(スミソニアン博物館の一部)に,正式な認定記録と共にライトフライヤー号の機体が展示されたのは1948年のことでした。

図7|ライト兄弟による世界最初の有人動力飛行機 1903年12月17日にライト兄弟(Wright Brothers)は,世界最初の有人動力飛行に成功した。この写真がその時のもので,弟のオーヴィル(Orville)が操縦し,兄のウィルバー(Wilbur)が翼の端を支えて走った。オーヴィルが写真に関しても高度な技術を持っていたのでこの高精細の画像が現在に残されている。(写真出典:Wikipedia)

1903年12月17日にライト兄弟(Wright Brothers)は,世界最初の有人動力飛行に成功した。この写真がその時のもので,弟のオーヴィル(Orville)が操縦し,兄のウィルバー(Wilbur)が翼の端を支えて走った。オーヴィルが写真に関しても高度な技術を持っていたのでこの高精細の画像が現在に残されている。(写真出典:Wikipedia)

民間航空産業への夢

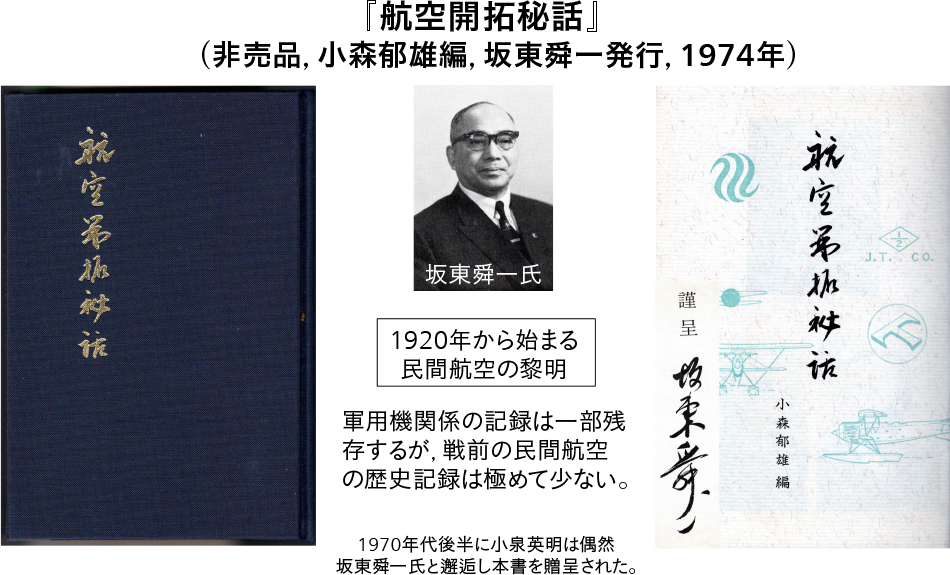

チャールズ・オーガスタス・リンドバーグ(Charles Augustus Lindbergh, 1902-1974)がスピリットオブセントルイス号で単独大西洋横断飛行に成功したのは1927年5月のことです。ニューヨークからパリまでの飛行距離は5,810 km,飛行時間は33時間半でした。それより早く日本でも太平洋横断飛行や南洋民間航空路の開拓を夢見た人がいました。その人は坂東舜一氏(1892-1977)で,逝去される直前に筆者は偶然,坂東舜一氏と邂逅して,図8に示したような私製版の著作を頂戴しました。

航空評論家でもある小森郁雄(1904-1988)が編集責任者を務めた『航空開拓秘話』の中に,下記のような坂東舜一の経歴が述べられています。

坂東舜一経歴(筆者が『航空開拓秘話』内の記述を年表他の資料で確認しながらまとめたもの)

板東舜一は慶應義塾大学卒業後,日本郵船に入社。級友の川西龍三の父親である川西財閥総帥の川西清兵衛に民間航空事業への出資を懇願。1918年に同社を退社し,川西清兵衛を中心とした出資のもと中島飛行機の前身である合資会社日本飛行機製作所の創設に関わる。合資会社日本飛行機製作所の初代事務長に就任(27歳)。1920年から川西機械製作所飛行機部支配人(29歳)を務めた後,1923年には日本航空株式会社を創立し取締役支配人となり航空機製作と航空輸送技術を両立させる(社長は川西龍三)。同年,関東大震災発生と同時に救難の飛行艇を清水港経由東京湾に派遣し,被災者の救護と緊急郵便支援。1928年に国策により川西航空機株式会社を創立(日本航空株式会社は解散)※3)。

さらに1937年,一部(75名)の仲間と共に円満に同社を退職して,新たに日本航空工業株式会社を創立し専務取締役に就任。寺田甚吉の出資により平塚に5万坪の土地を得て平塚工場を新設。工場内に財団法人寺田航空研究所を設立。1945年には日本工芸工業株式会社を創設し,塗装法を中心とした新事業を開始した。

- ※3)

- ここで国策とは,民間航空輸送事業よりも軍用機の製造に傾注せよということである。民間航空路線を普及させるために飛行艇を中心に開発を進めていた日本航空株式会社は1928年に一旦解散し,同年,航空機の製造に注力する川西航空機株式会社を創立(取締役社長:川西龍三,取締役支配人:坂東舜一),1931年に新工場落成。海軍からの試作命令により新型機の開発に1931年から着手した。1934年にはやはり海軍から4発の大型長距離飛行艇の試作命令。後述の2式大艇へとつながっていく。

坂東舜一発行の『航空開拓秘話』にある記述と,新明和工業株式会社社史を比較すると,重なる部分の記述内容は完全に一致しています。新明和工業株式会社社史に記述がない一部は,坂東舜一が1918年に川西清兵衛らの出資で設立された合資会社日本飛行機製作所の事務長を務めたこと(27歳),1920年に設立された川西機械製作所飛行機部の支配人に就任したのが板東俊一(29歳)であったこと,そして合資会社日本飛行機製作所設立以来約20年間苦楽を共にした川西航空機を,川西龍三社長の了解の下に1937年に離れて同年,新たに日本航空工業株式会社を設立して同社の専務取締役に就任したことです。

この一連の出来事については,会社に多くの軍人が派遣されて自由な経営と研究開発が困難になったために完全に独立した新会社を設立したと本人が述懐しています。事実,新会社では「高速可変ピッチプロペラ」の開発に成功しました。これは「ものつくり」の粋といえる技術です。ドイツの高度な技術をそのまま導入したという風説もありますが、実際は国産技術であったことが記録されています。

沿革 | 新明和工業株式会社

図8|『航空開拓秘話』:日本の民間航空の歴史を作った坂東舜一の詳細な記録 坂東舜一氏から筆者が直接頂戴した『航空開拓秘話』(小森郁夫編,坂東舜一発行,講談社製作の私製本,1974年発行)である。戦前の航空関係の記録は,終戦直後に陸軍によって焼却されたと同時に,占領軍(GHQ)によって処分あるいは接収された。また,残存していた航空機の多くは民間・軍用を問わず地中に埋められるか海上投棄され,一部は米軍に接収された。そのために戦前の航空関係の資料や航空機で残っているものは少ない。特に民間航空の歴史の著作は極めて少なく,この坂東舜一氏発行の書籍は重要である。

坂東舜一氏から筆者が直接頂戴した『航空開拓秘話』(小森郁夫編,坂東舜一発行,講談社製作の私製本,1974年発行)である。戦前の航空関係の記録は,終戦直後に陸軍によって焼却されたと同時に,占領軍(GHQ)によって処分あるいは接収された。また,残存していた航空機の多くは民間・軍用を問わず地中に埋められるか海上投棄され,一部は米軍に接収された。そのために戦前の航空関係の資料や航空機で残っているものは少ない。特に民間航空の歴史の著作は極めて少なく,この坂東舜一氏発行の書籍は重要である。

図9|日本航空株式会社の木更津飛行場(1925年頃) 川西清兵衛が出資(子息の川西龍三が社長)し,坂東舜一氏が弱冠27歳で事務長に抜擢された日本航空株式会社の格納庫と当時開発された機種が見える。

川西清兵衛が出資(子息の川西龍三が社長)し,坂東舜一氏が弱冠27歳で事務長に抜擢された日本航空株式会社の格納庫と当時開発された機種が見える。

多くの機種はフロートを付けて水上機としても使用された。なお,ここでの日本航空株式会社とは,現在のJAL(日本航空株式会社)とは無関係である。

「ものつくり」を基本に航空路開発の最先端を走った日本

坂東舜一の基本的な考えは水陸両用の飛行艇から始まりました。まず,民間で研究開発した「ものつくり」の結果を社会実装するためには,巨大な滑走路の建設は最初の障害になると考えたのです。そこには,手作りから社会実装する際の考え方の基本が鮮明に打ち出されています。「空飛ぶ船」(Flying Ship)が発想の基本でした。世界全体を見渡したときに,内陸部でも湖水や河川に離着水できる飛行艇は,莫大な建設費を必要とする長大な滑走路というインフラを前提としなくて済みます。海では,港湾の波の静かな場所はそのまま飛行場として使用できます。さらにその慧眼に感激したのですが,科学技術の黎明期に旅客の安全を第一に考えると,故障した際に海上に着水して修理ができるということは極めて大切です。事実,最初の民間航空路は大阪から九州の往復便として実施されました。機体に万が一のことがあっても,普段は静かな瀬戸内海にいつでも着水できるからです。また,飛行艇には小さな車がついていますから,陸上の既設の飛行場からも離着陸できたのです。天才的な「ものつくり」の感覚が随所に見えてきます。「速く,遠く,確実に」(Fast and Far, Reliability)が当時の標語でした。

実際に南方航空路は赤道に近い南洋諸島に及び,最初からの夢がかなって旅客を乗せた大型飛行艇(後述の二式大艇)が,横浜を1940年3月6日に定期一番機「白雲」として離水し,サイパン経由でパラオに無事に着水したのは,2日後でした。それまでの海上航路では10日以上がかかっていたのです。そのような民間の平和的な動きにも拘わらず,翌年の1941年12月8日未明の真珠湾攻撃によって太平洋戦争が勃発した歴史は非常に残念です。

富士山を背に太平洋を眺望する湘南平塚※4)

―航空を巡る数奇な邂逅―

ここに,東京帝国大学航空研究所の河田三治教授(プロペラ研究室主宰,後に航研所長)の航研風洞を駆使した実験と,日立航空機株式会社(航研機実機製作チームを吸収,会長は小平浪平日立製作所創業者),日本航空工業(坂東舜一専務)の三者の関係が浮上するのです。坂東舜一の新会社は平塚市に5万坪の土地を購入し,平塚工場と研究所を急遽建設しました。小平浪平が平塚の別荘を大切にしたように,背後を富士の峰に見守られて太平洋を広く見渡せる地を選んだのです。

現在も東京に完全な形で残る東京帝国大学航空研究所(航研)の3m風洞(東京大学駒場第2キャンパス先端科学技術研究センター内)を駆使した河田三治,日立にいて平塚に思索のための別荘を作った日立製作所創業者の小平浪平(一時期,日立航空機会長),関西から新たな拠点を平塚に求めた坂東舜一の三者の邂逅の背景には,思いもよらない歴史がありました。後編ではそこにも触れたいと思います。

戦争末期には,坂東舜一の平塚工場が徹底的な空襲と機銃掃射によって完全に炎上し,その際に小平浪平と高尾直三郎の平塚別荘も炎上消失しました。軍の考えには必ずしも従わなかったと拝察される(一部に記述あり)坂東舜一も小平浪平も,残念なことにGHQによって公職を追放されました。しかし上記三者の「ものつくり」,特に航空への夢は,2003年まで日立グループの一員であった新明和工業株式会社に引き継がれていることが期待されます。

2025年5月に公表された新明和工業の新たな経営計画を拝見すると,一度中断しかけた飛行艇・航空機事業も再びより大きな事業として復活を果したと筆者は理解しています。

- ※4)

- 平塚市は湘南地域に含まないとする説もありますが,神奈川県の現在の考え方では平塚市も湘南地域に含まれています。

謝辞

最近になって出版された民間航空史(柳沢光二著『空の旅』,用備社,2019年)を,坂東舜一氏と親しかった吉田正克氏から頂戴しました。航空黎明期の複雑な民間企業の変化と経緯の詳細を再確認できたことを感謝します。