寄稿[第3回]人々の安寧とよりよき生存(Human Security and Well-being)をめざした未来へ向けて(前編)現生人類と人工知能にみる進化の歴史

ハイライト

2022年秋に本連載シリーズ第1章前編を公開しました。それ以降,VUCA(Volatility,Uncertainty,Complexity,Ambiguity:変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代が今後どのように進んでいくかについて論考してきました。これまで計6編を執筆して,今,七つ目の論考に入ります。初期の確率論的なVUCAの時代から,今は,社会の根本からの構造変化を伴うVUCAの時代へと突入していると感じ始めています。

本シリーズでは現在進行中の重要と思われる事項について,「第一次情報」と「現場」を中心に時系列的に報告してきました。まさにそれらに関係する課題が,今,世界の最重要課題として一挙に表面化しています。誰でも投稿が可能で,ユーザーごとに最適化された情報が集まるSNS(Social Networking Service)という仕組みによって,日常的には「第一次情報」を取得することが極めて難しくなり(エコーチェンバー効果),結果として「現場」の諸問題が正しく把握できなくなりつつあります。さらに生成AIが,情報獲得の仕組みを根本から変えようとしています。これらの要因も,さまざまな分断につながっているのです※1)。

第3回では,この大変な時代の全体を俯瞰し,「人々の安寧とよりよき生存」(Human Security and Well-being)を実現する未来に向けて,基本から地道に考えてみたいと思います。それが,「情報」,「制御」,「生産と社会実装」[IT・OT(Operational Technology)・Product]を統合し,発展させる礎になると考えるからです。

今回の論考は,「エネルギー」と「エントロピー」を常にセットにして進めます。これにより,エネルギー密度が高くエントロピーが低い宇宙の黎明から,やがて地球生命圏が生まれる過程,そしてたった一つの細胞から多様性に富んだ生命が生まれる過程,さらに電子装置が急速に発展した過程を,広義の進化という概念でその本質を俯瞰することができます。生命が水を選択した進化の初期条件,電子装置が電子と場を選択した進化の初期条件から,遠い未来が見えてきます。

デジタル・イノベーションの予言

日立製作所の創業者である小平浪平を,住み込み家庭教師として教育した村井弦斎(1864-1927)が,1年間の米国滞在から帰国したのは1885年(弦斎22歳)でした。

米国では,1845年に初めて商用の電信線が敷設され,1864年の大統領選挙でリンカーン(Abraham Lincoln,1809-1865)が効果的に使用したことが記録されています。さらに,1895年にはマルコーニ(Guglielmo Giovanni Maria Marconi,1874-1937)が無線通信を発明しました。そして,弦斎は1901年1月2日と3日の報知新聞で,『二十世紀の豫言』を書いて公表しました。それから約125年過ぎた現在,その預言の的中率は驚異的であり,政府の科学技術白書にも分析結果が報告されたほどであると,第2回中編にて言及しました。

現在の情報社会に関係する一例を挙げると,

遠距離の写真:「欧州の天に戦雲暗澹たることあらん時,東京の新聞記者は編集局にいながら電気力によりて其状況を早撮り写真となすことを得べく,而してその写真は天然色を現像すべし」とあります。これは正に現在の衛星写真やインターネットによる映像の即時のやりとりを予言したものと言えます。

さらに,

買い物便法:「写真電話によりて遠距離にある品物を鑑定し,且つ売買の契約を整え其の品物は地中鉄管の装置によりて瞬時に落手することを得ん。」

厳密には宅配の手段が地中鉄管と違いますが,インターネット通販の仕組みを的確に述べています。これは正に現在のインターネットによる購入法を予言しています。

全23項目の預言のうち,この2件だけを見ても,含まれている概念から見れば,現在のGAFAM[Google,Apple,Facebook(現Meta),Amazon,Microsoft]の隆盛を予言したがごとくに見えます。

日立創業者の小平浪平は,奇遇にも弱冠14歳の時(1887年)に弦斎と邂逅し,それから半世紀を共に過ごしながら,弦斎逝去(1927年)の後は,その湘南の別荘の一部を細君から譲り受け,自らの別荘として「大日立構想」に心を集中させたのです。この詳細は,次回で述べたいと思います。

本稿では,宇宙と生命の進化,さらに人類がもたらした電子回路の進化を基調に,その先への論考を進めたいと思います。

数千年前から考えられていたデジタルという概念

デジタルという言葉が何を意味しているのかを最初に考えてみたいと思います。

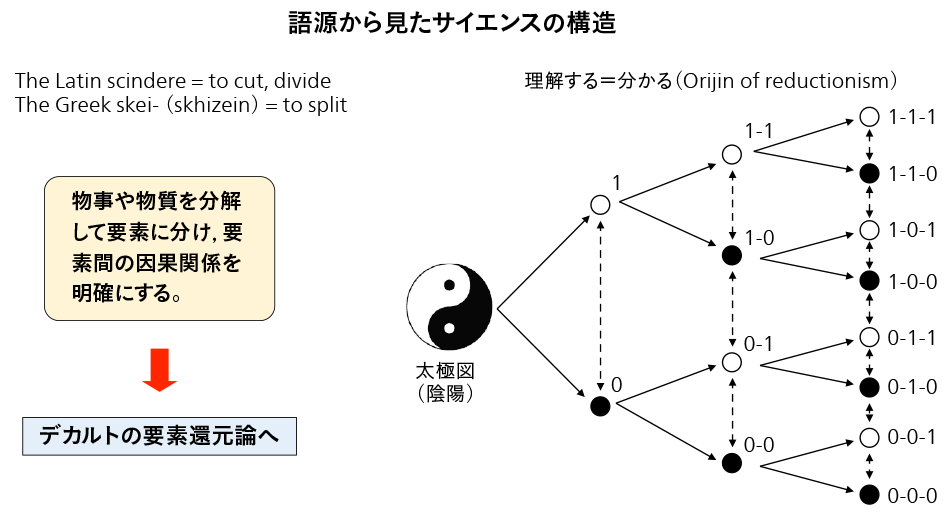

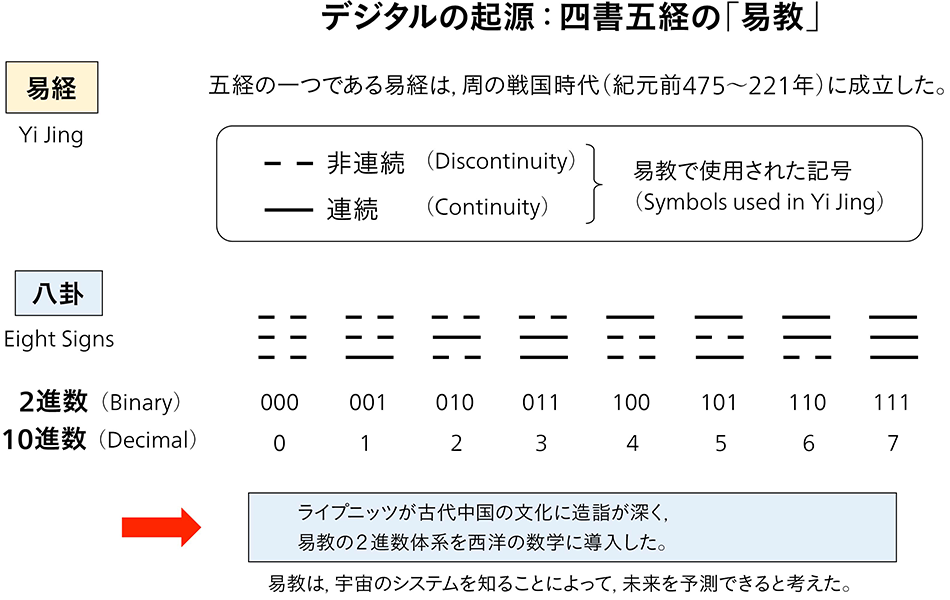

易教は儒教の原典である四書五経の中でも古く,西周(BC1046~BC750)の時代に基礎ができたと言われています。二進法を基調にした体系で,この方法によって自然を分類し,かつ関係性を総合的に探求しています。ライプニッツ(Gottfried Wilhelm Leibniz,1646-1716)の二進法体系の元祖と言われています。また,西洋哲学のデカルト(René Descartes,1596-1650)の要素還元論とも深く関わります。陰陽は日本・中国・韓国の文化に根付いていますが,これがビット(bit)に相当します。

大韓民国の国旗は太極旗と呼ばれ,四隅に四卦が配置されています。

図1|デジタルの概念と易教

(A) 物事を正しく把握するには,システムを要素に分解して理解し,次に要素を総合して全体像を俯瞰することが必要である。デカルトは要素還元論の権化のように扱われることもあるが,総合の過程の重要性についても述べている。降りてきた階段(要素還元)を,次に上って(総合過程)初めて全体システムを正しく理解できると述べている。現代のように分野が細分化され,サイロ化した時代には,全体を俯瞰して統合する過程が重要である。筆者は「要素還元論」に対して,それを「俯瞰統合論」と呼んでいる。図中に示すように,Scienceの語幹のsci-は,古代ギリシャ語のskei-からきており,物事を分けることによって分かることである。一方,Engineeringの語幹の-gin-は「生む」ことを指す。すなわち自然界に人工物(Human Artifact)を新たにもたらす営みである。したがって倫理はScienceではなく,Engineeringに必要な概念である。

物事を正しく把握するには,システムを要素に分解して理解し,次に要素を総合して全体像を俯瞰することが必要である。デカルトは要素還元論の権化のように扱われることもあるが,総合の過程の重要性についても述べている。降りてきた階段(要素還元)を,次に上って(総合過程)初めて全体システムを正しく理解できると述べている。現代のように分野が細分化され,サイロ化した時代には,全体を俯瞰して統合する過程が重要である。筆者は「要素還元論」に対して,それを「俯瞰統合論」と呼んでいる。図中に示すように,Scienceの語幹のsci-は,古代ギリシャ語のskei-からきており,物事を分けることによって分かることである。一方,Engineeringの語幹の-gin-は「生む」ことを指す。すなわち自然界に人工物(Human Artifact)を新たにもたらす営みである。したがって倫理はScienceではなく,Engineeringに必要な概念である。

(B) 易教はおよそ3000年前の西周時代に基礎がつくられた5教の一つである。非連続と連続の2種類の記号で表記される2進数体系であってデジタルの元祖である。「中医」(中国伝統医学)の体系も易教に関係が深い。生物の分類も最近では全生物共通の先祖にあたる単細胞生物LUCA(Last Universal Common Ancestor)の発見によって,(A)図と類似の進化系統樹が描かれるようになった。LUCAは約40億年前まで遡る。

易教はおよそ3000年前の西周時代に基礎がつくられた5教の一つである。非連続と連続の2種類の記号で表記される2進数体系であってデジタルの元祖である。「中医」(中国伝統医学)の体系も易教に関係が深い。生物の分類も最近では全生物共通の先祖にあたる単細胞生物LUCA(Last Universal Common Ancestor)の発見によって,(A)図と類似の進化系統樹が描かれるようになった。LUCAは約40億年前まで遡る。

(J. O. Mcinerney, Evolution: A four billion year old metabolism, Nature Microbiology (2016))

デジタルとアナログ

さて,デジタルという概念は,ギリシャ時代の原子論からも生まれています。すべての物質はそれ以上分けることができない原子から階層的に構成されているという考えです。近代物理学では,原子が電子や核子などの素粒子で構成されていて,現在,17番目の素粒子であるヒッグス粒子までが発見されています。デジタルとアナログも必ずしも明瞭な概念ではありません。どの階層で見るかという話であるからです。見方によってはよく知られるように,素粒子は連続した波でもあるのです。私たちの脳も,ミクロな神経間の伝達まで遡れば,それぞれの神経の入力信号の閾値処理によって,ONかOFFかで結果を伝達する仕組みが入っています。それはまさにデジタルです。

イノベーション自体の質的変容

「情報」,「制御」,「生産と社会実装」(IT・OT・Product)という形のイノベーションは,易教に関係する二進法体系と,古代中国の発明といわれる「印刷」という概念に大きく関わっています。現在の半導体製造が,技術的に進んだ印刷技術が基本となっているということは,半導体チップを作成する過程を見ると一目瞭然です。二進法体系とモジュールの高精度印刷という概念から,そこに「ものつくり」の概念の大きな変化があったと言えます。

ここに生成AI(Artificial Intelligence)実現のかなり基本的な素地が現れたと言えるでしょう。

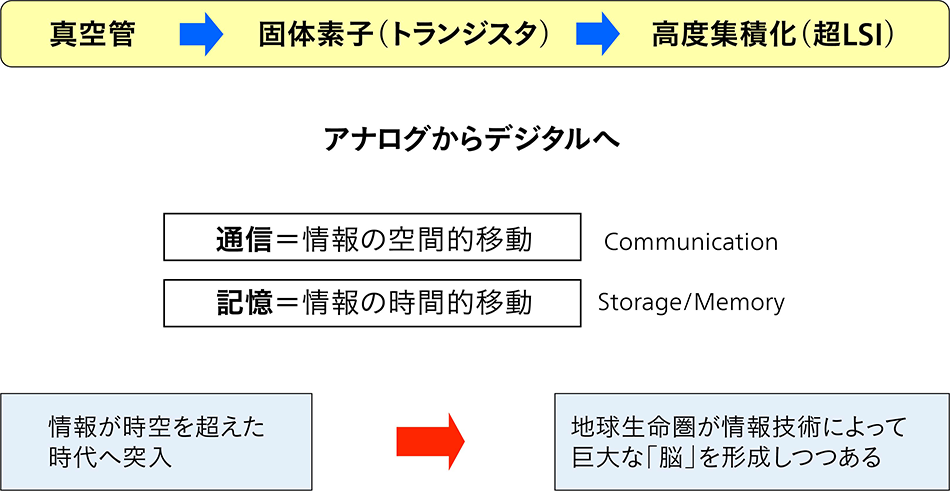

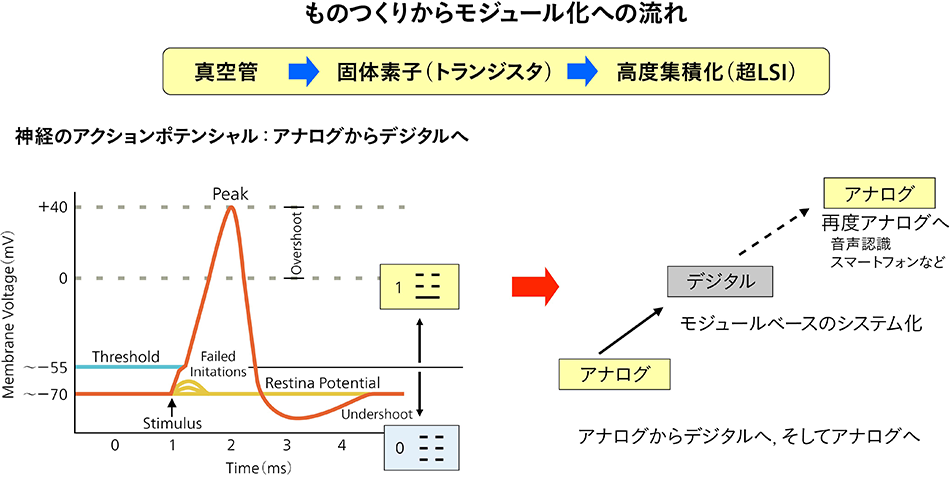

図2|イノベーションの質的変容 真空管の時代は,フィラメントやプレートの構造や材質が違っていても,同様の性能が出せれば同じ型名で呼ばれた。手作り感のある「ものつくり」の時代だったが,高度に集積化された超LSI(Large Scale Integration)の時代には,チップ自体が印刷の手法で大量生産された。それを可能にしたのは半導体素子による質的な変容があった。情報の空間的移動と記憶は素子の高速性と高密度な積載,さらにはネットワーキングによって地球全体をカバーする状況へと変わった。その基本は電子と場による光速に近い超高速情報移動である。

真空管の時代は,フィラメントやプレートの構造や材質が違っていても,同様の性能が出せれば同じ型名で呼ばれた。手作り感のある「ものつくり」の時代だったが,高度に集積化された超LSI(Large Scale Integration)の時代には,チップ自体が印刷の手法で大量生産された。それを可能にしたのは半導体素子による質的な変容があった。情報の空間的移動と記憶は素子の高速性と高密度な積載,さらにはネットワーキングによって地球全体をカバーする状況へと変わった。その基本は電子と場による光速に近い超高速情報移動である。

図3|二進数体系(ビット)とモジュール印刷による大量生産 五感から脳に取り込まれる情報は基本的にアナログである。しかし神経間の接続部(シナプス)を通ると,神経の活動電位の閾値処理によってデジタル化される。デジタル処理を経た後,さらにアナログ化されて最終出力される。

五感から脳に取り込まれる情報は基本的にアナログである。しかし神経間の接続部(シナプス)を通ると,神経の活動電位の閾値処理によってデジタル化される。デジタル処理を経た後,さらにアナログ化されて最終出力される。

一般に情報機器はデジタルで,人間はアナログの典型のように言われます。しかし神経間の処理はデジタルとアナログの複合型です。さらに,物事はミクロ(微視的)に見ればデジタルで,マクロ(巨視的)に見ればアナログです。したがってデジタル自体に本質があるわけではないのです。芸術家の方から,芸術は本来人間的であって,デジタルとは違うのだと言われたことがありますが,教会音楽などで大切にされてきたパイプオルガンは,デジタルの性質が表に現れた楽器です。鍵盤は,共鳴音を奏でるパイプへの送風のスイッチです。古代ギリシャ時代の水オルガンは水圧で送風していましたが,現在に至っては電力を使った送風弁を開閉するもので,鍵盤はパソコンと同じでON/OFFのスイッチなのです。

ピアノのように鍵盤の叩き方で強弱や音色が変わるものではありません。けれども人間の心に強い感情を掻き立てる壮大な楽器なのです。

一方で,この種の誤解が,逆にスイッチですべて処理できるというエンジニアの誤解につながることもあるのです。デジタルという言葉は相対的なものであり,自分が関わる階層によってデジタルかアナログかの見え方は変わるため,注意が必要です。

水溶液中のイオンによる情報伝達:人が考えたり感じたりする基本的な仕組み

最近,人間の思考や行動,そして社会維持の根底に,一つの出発点があることに気付きました。物理学の法則だけを基調にして,なぜ現生人類は,科学技術や文化を持ったのか? という問いに答えられる可能性を感じているのです。

神経による情報伝達は,溶液中のイオンや場,そして物質の拡散によって行われている一方,電子的な情報伝達は自由電子や場による100万倍以上の光に近い速度を持っています。動物の進化は,その初期条件を基に始まったため,その初期条件の結果が現実世界の認識や言語の発生,未来を思考することにつながっていくと考えます。

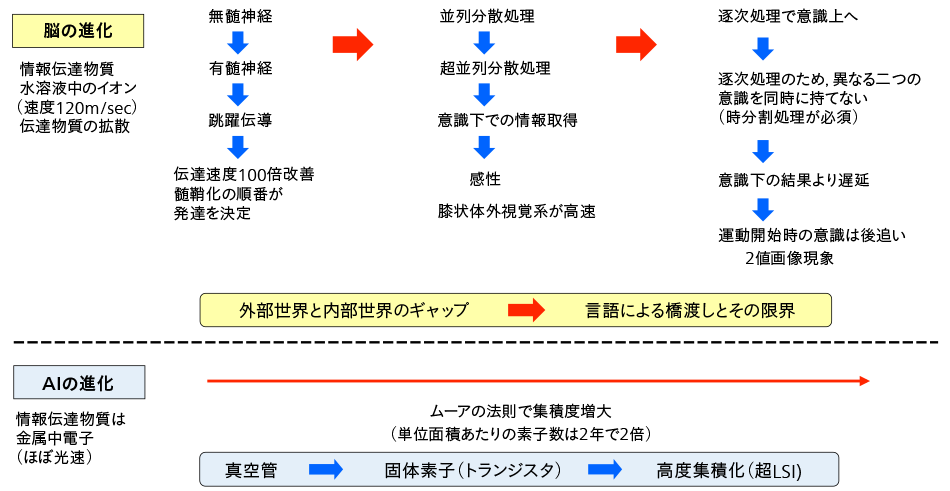

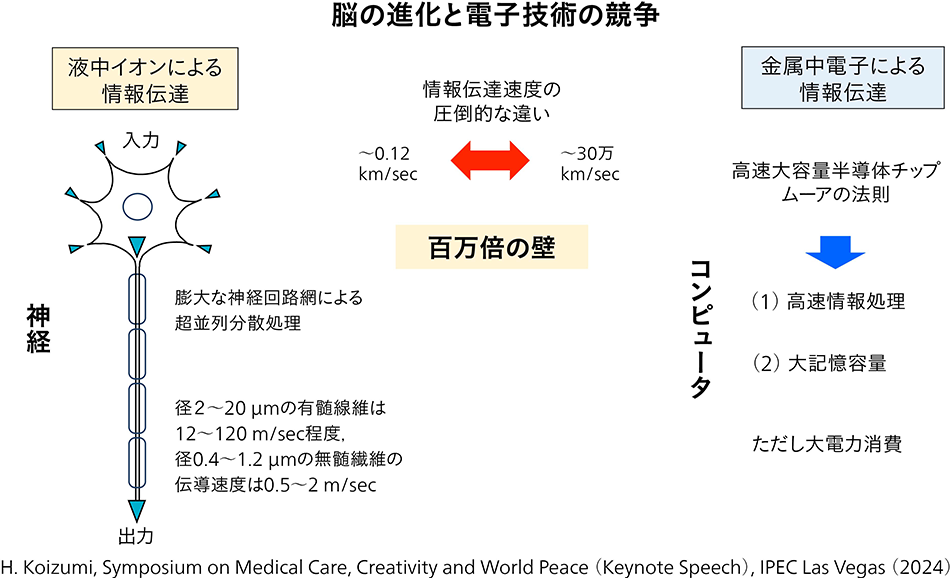

図4|液中イオンによる情報伝達と金属中電子による情報伝達の速度差 神経系による情報伝達は溶液中のイオンを介して行われるが,コンピュータ内での情報伝達は金属中の電子によって行われる。その結果,情報伝達速度は100万倍以上異なり,この差が両者の情報処理の性格を決定的に変えることになる。この差は生物進化でカバーできる範囲を超えている。髄鞘化と跳躍伝導によって100倍程度は改善できるが,それ以上は並列分散処理という方法を取らざるを得なくなる。すなわち低速情報処理という初期条件が,その先の情報処理の方法を決定することになる。

神経系による情報伝達は溶液中のイオンを介して行われるが,コンピュータ内での情報伝達は金属中の電子によって行われる。その結果,情報伝達速度は100万倍以上異なり,この差が両者の情報処理の性格を決定的に変えることになる。この差は生物進化でカバーできる範囲を超えている。髄鞘化と跳躍伝導によって100倍程度は改善できるが,それ以上は並列分散処理という方法を取らざるを得なくなる。すなわち低速情報処理という初期条件が,その先の情報処理の方法を決定することになる。

近年,AIは急速に進展しました。人工知能と呼ばれるのですから,当然,人間の神経回路網を模擬した技術(Biomimetics:生物模倣技術)の範疇にある科学技術です。するとAIの発展自体が「構成論的手法」(Constructive Approach)となって,現生人類のより深い理解へと導かれます。社会的に誰もが注目し,かつ,実際に応用される技術なので,その発展が同時に人間の思考や意識に関する研究自体となるわけです。

情報伝達速度が自由電子や場によるものと異なり,100万倍以上遅い神経を含む溶液中の情報伝達速度から,現生人類までの生命進化の筋道が見えてきます。

「物質」と「情報」から構成される地球と生命

一般的な宇宙論では,超高温の物質から,温度が下がるにつれて宇宙が構造化されていきました(エントロピーが宇宙の構造化をもたらしたのです)。素粒子からイオンや原子・分子が生まれ,さらに星雲や恒星・惑星が順次形成されたと言われています。

地球も銀河系の中の太陽系に属し,惑星としての物理的な寿命は過去の約50億年間と未来の約50億年間と言われます。

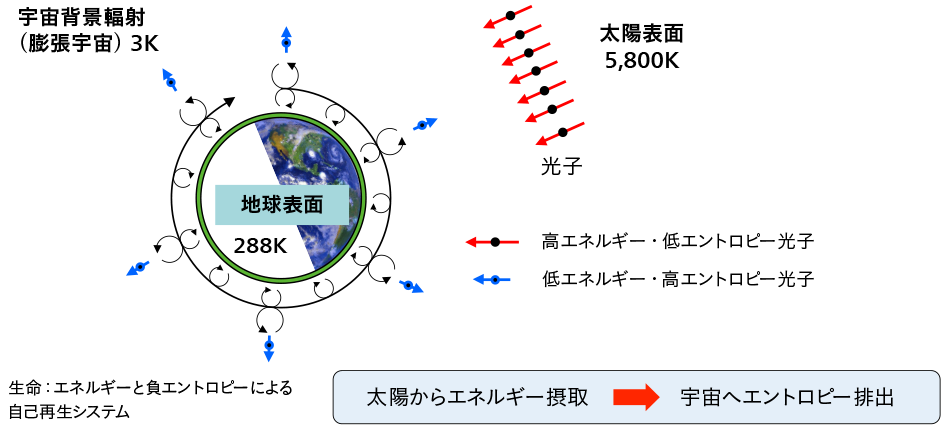

原則的には熱力学の第一法則(エネルギー不変),第二法則(エントロピー増大)がすべてに成り立ちます。エネルギーはアインシュタイン(Albert Einstein,1879-1955)の式で質量と等価ですから,閉じた系では物質の質量の総量は不変となります(質量不変の法則)。地球が得られる自然なエネルギーは,太陽からの光(光子)によります。6,000K(絶対温度)という高温の太陽表面から,エネルギーが高く,エントロピーが低い光子が放出され,地球表面では,そのエネルギーを吸収してすべての熱機関(エンジン)を稼働させ,エントロピーの増加分は水文循環ポンプを回して3K(絶対温度)の冷たい宇宙へと放出しているのです。つまり壮大な熱機関として,地球系は個別の熱機関であるすべての生物種の稼働を可能としています。

図5|熱機関としての地球生命圏―水文循環系と生命代謝系のリンク― 地球生命圏は高温の太陽表面(5,800K)からの高エネルギー・低エントロピーの光子(Photon)を受けて,低温の宇宙(3K)へ低エネルギー・高エントロピーの光子を放出している。空冷式のガソリンエンジンは,燃焼によって得られる高温と,低温の外気中に廃熱を放出する冷却フィンによって,熱機関としての効率を確保している。地球生命圏も太陽と宇宙との間で壮大な熱機関を回している。その熱機関にさまざまな生命がそれぞれ小型の熱機関としてリンクしている。そこに恒常性が保たれることによって,生命は生かされている。

地球生命圏は高温の太陽表面(5,800K)からの高エネルギー・低エントロピーの光子(Photon)を受けて,低温の宇宙(3K)へ低エネルギー・高エントロピーの光子を放出している。空冷式のガソリンエンジンは,燃焼によって得られる高温と,低温の外気中に廃熱を放出する冷却フィンによって,熱機関としての効率を確保している。地球生命圏も太陽と宇宙との間で壮大な熱機関を回している。その熱機関にさまざまな生命がそれぞれ小型の熱機関としてリンクしている。そこに恒常性が保たれることによって,生命は生かされている。

38億年前,二酸化炭素が主成分であった古代大気の中で,太陽からの光子のエネルギーと水分子のエントロピーによって酸素発生型光合成を行う藍藻(藍色細菌:シアノバクテリア)が発生しました。これが生物の最初期に大量に増殖したことにより,以降数十憶年の間に炭酸同化作用によって大気に酸素が含まれるようになりました。葉緑素(クロロフィル)を持つ細菌は植物の細胞に取り込まれて共生し,植物は太陽光からエネルギーを直接得られるようになりました。その植物を食することによって動物は自分の命をつなぎますが,その動物も弱肉強食の連鎖によって命をつないでいます。現生人類も例外ではありません。エネルギーとエントロピーの処理によって熱機関が稼働することで活動できるのです。例えば,家庭で育てている花にも水と栄養は欠かせません。どちらも重要ですが,肥料をやらなければ少しずつ枯れていく一方,水をやらないとすぐに枯れてしまいます。これは植物が吸収した水が,炭酸同化作用の前に多数の水分子を蒸散させて冷却し,植物内での化学反応を正常に行うためだからです。論文は少ないですが,水分子のうち,蒸散に関与する方がエネルギー代謝に寄与する水分子数より大きい場合もあります。エンジンの冷却フィンをなくしてしまうと,熱でエンジンが壊れるのではなく,エントロピーが溜まって出力できなくなるのです。これは第2回前編の図3で日常的な内燃機関を説明したときに使用した冷却フィンの写真を参照ください。

また,エントロピー処理の延長線上に情報処理があるとも考えられます。シャノン(Claude Elwood Shannon, 1916-2001)による情報の定義に使われる式は,熱力学や統計力学のエントロピーの式と同型(Isomorphic)です。

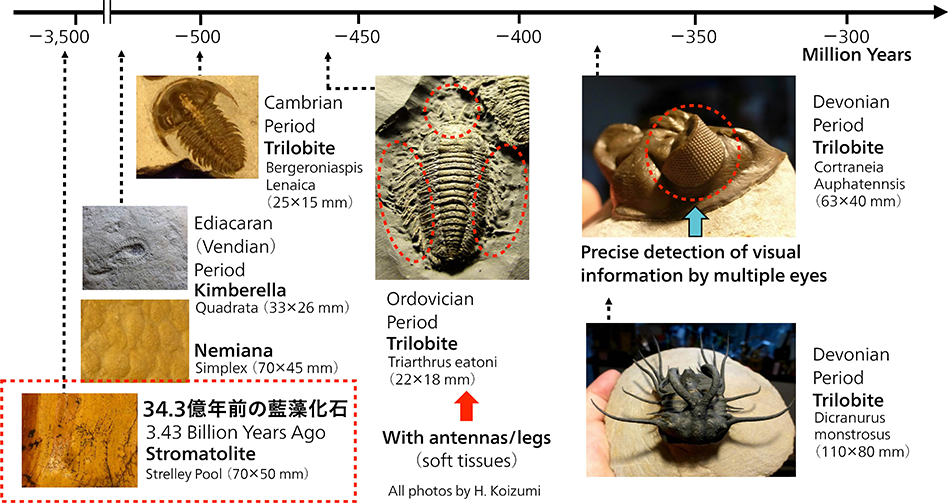

図6|古生代とそれ以前の生物の化石 進化を物理学的に見直すと,従来の古生物学では扱いが困難であった運動による移動や速度の原理が見えてくる。カンブリア紀前のエディアカラ(ヴェンド)紀は,捕食のない穏やかな世界であったとされたが,近年,キンベレラ(Kimberella)の生痕化石が発見され,捕食のために活動していたことが判明している。捕食者(Predator)という概念が,地質年代を一紀遡りつつあるが,現在の戦争を巡る政治でもこの概念が表面化しつつある。

進化を物理学的に見直すと,従来の古生物学では扱いが困難であった運動による移動や速度の原理が見えてくる。カンブリア紀前のエディアカラ(ヴェンド)紀は,捕食のない穏やかな世界であったとされたが,近年,キンベレラ(Kimberella)の生痕化石が発見され,捕食のために活動していたことが判明している。捕食者(Predator)という概念が,地質年代を一紀遡りつつあるが,現在の戦争を巡る政治でもこの概念が表面化しつつある。

カンブリア紀に入ると現在の多くの門が発生している。生物が運動するための機能の原点はカンブリア紀にあり,例えば機械インピーダンスが進化上にどのように現れているかの研究が今後大切であろう。

現在,義足が使われるパラリンピックの競技では,通常のオリンピックの記録を越す結果が出始めている。義足は,筋肉を持たないので運動エネルギーを付与するものでないが,大地との機械インピーダンスの整合が改善されることで,より高い運動能力が付与されることになる。(陸上男子走り幅跳び(義足・機能障害T64)での世界記録は8 m 72 cmで,2021年の東京オリンピックの優勝記録は8 m 41 cmであった。)

現在の生成AIとは?

生成AIが社会に絶大なインパクトを与えた2023年,公益社団法人日本工学アカデミー(EAJ:The Engineering Academy of Japan)の政策提言委員会プロジェクト「人類の安寧とよりよき生存に向けた工学倫理と工学教育」は,それまでAI研究を長年地道に進めてこられた松尾豊東京大学教授をお招きし,EAJと東京大学先端科学技術研究センター共催によるシンポジウムを開催しました。

2023年12月15日に開催されたこのシンポジウムでの議論を通じて,AIの現状を次のように理解しています。

脳の神経回路(Neural Network)を模した回路の各接続点(Synapse)の重みづけを変えて行くのがAIの基本概念です。その各層を増やして,さらに逆方向への重み処理を入れたものが深層学習(Deep Learning)ですが,これの急速な進展が2018年頃に起きました。

生成AI(Generative AI)とは,与えられた文に対して,事前に学習されたデータを用いて次の単語を次々と予測するLLM(Large Language Model:大規模言語モデル)や,ノイズを加えたり除去したりして画像を生成する拡散モデル(Diffusion Model)などを指すことが知られています。人間に見られる自己注意機構(Attention)を処理中に多用しています。LLMでは,モデルの大きさ(パラメータ数)を増やし,画像処理用半導体チップ(GPU: Graphics Processing Unit)も増やすことによって精度を向上させるという,統計学の観点からは想定外の結果によって,生成AIを実用化させました。松尾豊先生の資料では,GPT-3は,ウェブ上の4,000億単語で事前学習し,パラメータ数は1,750億,学習に数億~数十億円のコストが掛かったとされました※2)。

- ※2)

- 以上は松尾豊先生の講演から筆者が受け取った内容ですが,正確には先生の出版物をご覧ください。

脳型コンピュータへの試行錯誤

筆者は物理学を基調としながら,創造した新しい計測方法論の社会実装を通じて,環境科学や医療,精神科学を含む医学,脳神経科学を学んできました。神経科学を扱う中で,必然的にAIとも関わりが生じてきます。1990年代に,当時,本当の先駆者だった松本元先生(電子科学総合研究所から理化学研究所へ異動)が,「こんな脳型チップが作りたかった」と言ってくださった研究開発の結果に少しだけ触れたいと思います。なぜなら,必ず「第一次情報」と「現場」を基調として記述を進めたいからです。

1980年代,世界で最初のニューロコンピュータ製品を完成させたのが,当時の株式会社日立マイコンシステムでした※3)。最初の製品は,今から見ると時期尚早だったかもしれませんが,効果の大きな応用範囲が意外と限られており,廃れてしまいました。しかし,情熱を持ち続けていた数人が再度集まって中核となり,ここで紹介するチップを開発しました。本編を執筆中の2025年に入ってからも,金出武雄先生(カーネギーメロン大学)とごく短い議論をさせて戴きましたが,ロボットの学習方法が変わりつつある今(Physics Engine),新しいロボットに搭載するチップとして再度見直しても良いかと思います。

- ※3)

- 株式会社日立マイコンシステムは,1980年に設立された日立マイクロコンピュータエンジニアリング株式会社に始まり,合併を繰り返して,2019年以降は株式会社日立ソリューションズ・テクノロジーとなる。AI黎明期に端を発した企業であり,その経緯はAIのような新技術が開花するまでの紆余曲折の一例となった。

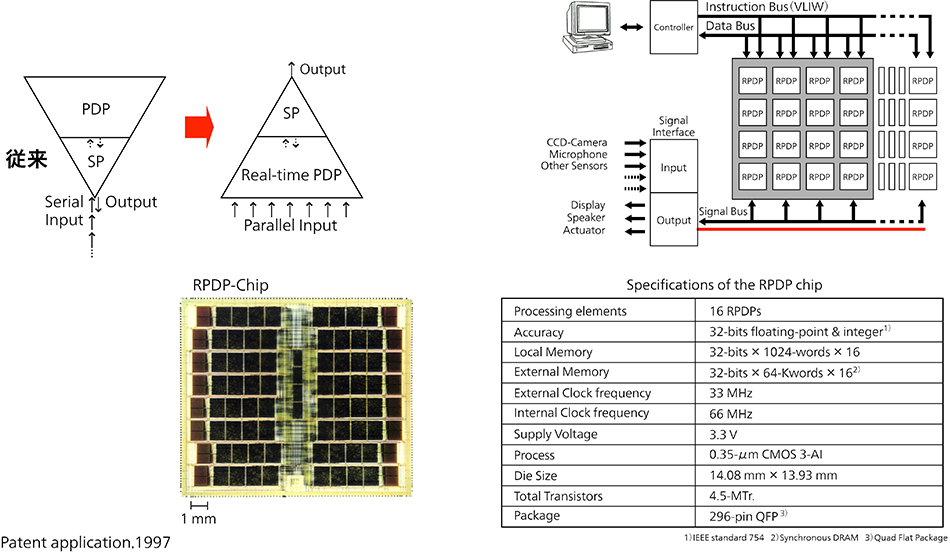

図7|脳型RPDPチップのアーキテクチャと試作結果(1996年前後) 注:略語説明 RPDP(Real-time Parallel Distributing Processor),VLIM(Very Long Instruction Word),SIMD(Single Instruction Stream Multiple Data Stream)当時のニューロコンピュータは,通常のノイマン型コンピュータ(逐次処理:Serial Processing)のアクセラレータのように使用されていたため,図7左上のように,将来のロボティクスのような実時間処理が求められる分野に必要な高速性能が出せなかった。この脳型チップは,常時,入力と出力を扱える専用のデータバスを加えたアーキテクチャとなっている。

注:略語説明 RPDP(Real-time Parallel Distributing Processor),VLIM(Very Long Instruction Word),SIMD(Single Instruction Stream Multiple Data Stream)当時のニューロコンピュータは,通常のノイマン型コンピュータ(逐次処理:Serial Processing)のアクセラレータのように使用されていたため,図7左上のように,将来のロボティクスのような実時間処理が求められる分野に必要な高速性能が出せなかった。この脳型チップは,常時,入力と出力を扱える専用のデータバスを加えたアーキテクチャとなっている。

1995年に日立中央研究所で創出した光トポグラフィー法は,当時の株式会社日立メディコで製品化された。全頭タイプは120チャンネルで,大脳皮質の活動領野の分布や変化を展開画像として動画で観察できる。この動画をAIに学習させて,被験者が考えていることを言語化することを試みた※4)。

※4)H. Koizumi et al., Dynamic optical topography and the real-time PDP chip: An analytical and synthetical approach to higher-order brain functions, The Fifth International Conference on Neural Information Processing, 337-340(1998)

同じ論文誌には甘利俊一先生の論文も掲載されているが,2024年10月のAIに関するノーベル物理学賞よりも遥か以前に,先生は先駆的な情報幾何学の概念を提示されている。

今からほぼ30年前の1996年当時,世界最高速のスーパーコンピュータは筑波大学のCP-PAX(日立製作所製,TOP500で世界最速)であった。この機種の性能を比較対象として,当時,最高速度・最高密度の脳型素子(RPDPチップ)を株式会社日立マイコンシステムの協力を得て設計し,日立製作所武蔵工場で完成させた。チップの実働速度は,筑波大学の最新スーパーコンピュータと比較した。また,外界からの入力と脳型チップで処理後の結果が同時に扱えるよう2本のバスを備えたものであった。1990年代は,日本の半導体製造技術ならびにスーパーコンピュータの性能が世界トップ水準にあった※5)。

※5)スーパーコンピュータの計算速度のランキングである「トップ500」では,1996年6月に東京大学に納入された日立製作所「SR2201」が,1996年11月には筑波大学と日立が共同制作した「QCD-PAX」が世界第1位となっている。

人工物と人工知能

自然の中に生かされる人間は,その意識の一部や言語の本質についても,物理学から垣間みることができます。

現在,地球史の中で,短期間に極めて大きな変化が今起きています。人新世(Anthropocene)という地質年代に人類が直接関係する年代に入りました。量的にも確認が進んでいますが,人類が生み出した人工物(Human Artifacts)が地球上のすべての生物の量を重量で超えた可能性が強いのです※6)。

- ※6)

- E. Elhacham et al., Global human-made mass exceeds all living biomass, Nature, 588, 442-444 (2020)

一方,情報処理の分野も,最も進化した種である現生人類の脳機能の一部を超えつつあります。人工知能という概念は,チューリング(Alan Mathison Turing,1912-1954)の情報処理装置の新概念(1950年)から,ミンスキー(Marvin Minsky, 1927-2016)らが集ったダートマス会議(1956年)でAIという言葉が生まれました。2025年に出版された論文では,Chat GPT※7)の新型モデルは,チューリングテストで80%以上の成果を達成しています。昔,ミンスキー先生と議論する機会がありましたが,Trans-disciplinarityを地で行くような分野を飛び越える思考法をお持ちでした。

生物進化は水を基調とした生体の変容ですが,情報伝達の基本が水溶液の中で行われます。すなわち,水溶液中のイオンが神経伝達の基本で,最も高速の運動神経でも観測値は120 m/secです。一方,人工的な情報伝達は金属の中の自由電子によるもので,その伝達速度は光に近い速度ですから,両者の差は100万倍以上です。この100万倍の壁を生物進化の中で越えることは,現在までの知識ではまったく不可能です(量子物理学的な可能性がまったくないとは言い切れない状況にあります)。

そのために,現在の半導体素子を使用しても,大量の記憶を短時間で行うことは,現代のコンピュータの方が遥かに勝っています。人間が,このコンピュータを最後まで使いこなすことができるかが,今,問われています。

物理学は,現在に至って,人間の思考自体の原点を物理学の範疇で再考する時代に入ったのです。

- ※7)

- ChatGPT,GPT-4は,米国Open AI OpCo,LLC商標または登録商標である。

現生人類と人工知能の関係

情報の伝達系は,人間では神経,コンピュータでは電線です。前述したとおり伝達速度の差は極端で,100万倍以上の差があります。そのために人間の脳は膨大な情報処理を並列分散処理という分担処理するシステムによって進化させました。五感から取り込んだ感覚情報も,すべて要素に一度分解されて,同時に分担処理されます。そして最後に要素を統合した後に逐次処理となり,初めて意識に上るのです。人工知能の主要部は,人間の並列分散処理を真似た回路でできています。繰り返しますがコンピュータの特徴は情報伝達の速さです。

現生人類の脳は,遺伝子によっておおまかな回路が作られますが,環境によって最適化されるように,環境の要素を大幅に取り入れて脳の基本構造が作られます。特に乳幼児期は,臨界期があるのでその期間の環境は極めて大切です。

外界の情報を五感で取り込むと要素に分解し,並列分散処理してから再度統合したものを外界として脳の内部世界に構築します。これには個人差があるので,個人がそれぞれ真の外界だと思って見ている内容は,それぞれ微妙に異なっています。人間は互いに外界を共有するために,進化の過程で記号や言語を獲得しました。見ているものや感じているものを,ある程度共通の概念とするために,言葉や記号が大切になってきます。ところが言葉は,言語学者のソシュール(Ferdinand de Saussure,1857-1913)などが早くから指摘したように,恣意的な部分も多いのです。極端な例では,文法的には完璧な文章であっても,まったく意味をなさないことを言ったり書いたりもできます。ですから容易にフェイクニュースを作れるのです。この言語の本質から明らかになることは,SNSでは嗜好性によるフィルタによって集団ごとに外界から隔絶された状況が容易に生じるということです。それが現代の分断を呼ぶ大きな理由の一つであると筆者は考えています。

新たな環学性(Trans-disciplinarity)へのアプローチ

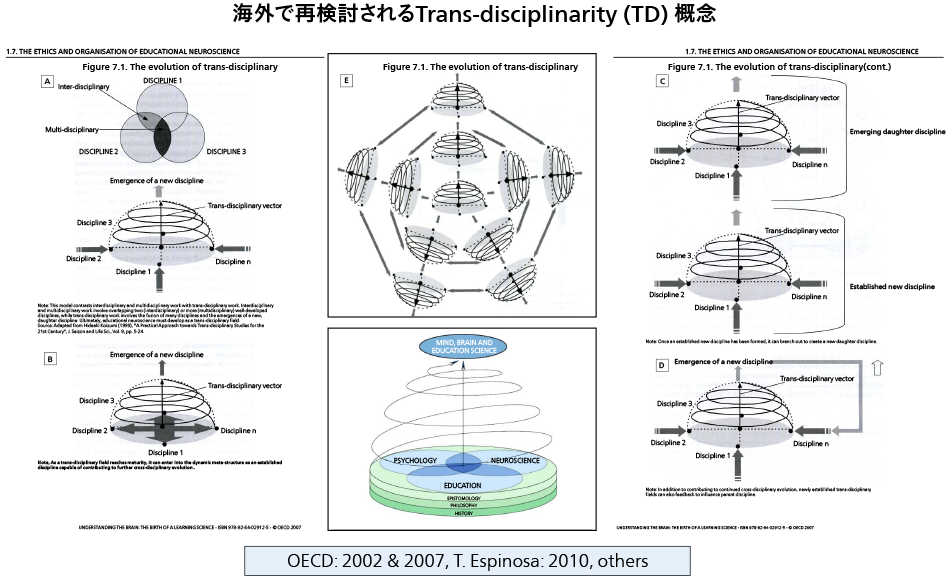

冒頭に述べたように,これからのIT, OT, そして社会実装を架橋融合する研究開発の方法論は,環学性(Trans-disciplinarity)という概念と直結するようになると思われます。この概念については,すでに第1回後編図4および図5にて述べました。また,ボン大学の哲学者マルクス・ガブリエル教授とも環学性(Trans-disciplinarity)の重要性については意見がよく一致しました。また,OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development)から出版された白書にも詳しく記載されました。その方法論を実際に適用するのに次のような過程が必要です。

図8|環学性(Trans-disciplinarity) 日本から発信した環学性(Trans-disciplinarity)の概念は海外でもよく議論され,現在は欧米でも普通に使われるようになってきた。三つのケースを以下に記載する。

日本から発信した環学性(Trans-disciplinarity)の概念は海外でもよく議論され,現在は欧米でも普通に使われるようになってきた。三つのケースを以下に記載する。

(1)多くの異分野を架橋・融合して,新科学技術・新産業を創成する。

(2)科学技術と人文学・社会科学を架橋・融合して新分野を創成する。

(3)研究と実践現場を架橋・融合する(暗黙知・形式知)。

海外で議論となった発端は左上の図Aで示された概念で,OECDによる図中の説明に,“Source: Adapted from Hideaki Koizumi(1999), “A Practical Approach towards Trans-disciplinary Studies for the 21st Century”, J. Seizon and Life Sci., Vol. 9, pp.5-24.と記載されている。邦訳は,OECD教育研究革新センター編著,小泉英明監修,小山麻紀他訳『脳からみた学習―新しい学習科学の誕生』の図7.1(211-213頁)「環学的研究の発展」に示されている。

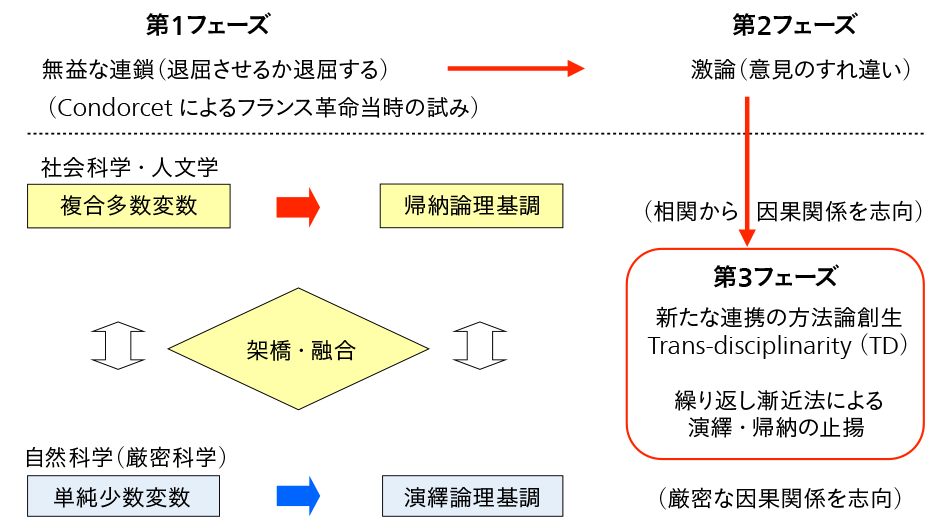

世界でイノベーションの重要性が叫ばれながら,現実にはなかなか進まないのには,フランス革命当時から似たようなことが繰り返されてきた歴史があります。

フランス革命当時,コンドルセ(Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet,1743-1794)は国家体制の共和国性だけでなく,細分化された学問間の壁を取り払うために,学問の共和国体制を主張しました。しかし,分野が遠く離れた人々が,意味ある議論をするのは極めて難しいことも,コンドルセは指摘しています。よく言われる学問のサイロ化の問題は今に始まったことではありません。特に,理系の自然科学や技術の分野と文系の哲学や倫理学,さらには社会科学が入ってくると,明確な成果を得ることは至難です。

国家プロジェクトの中でも,新分野創成領域などにおいては,細分化された学問や技術の壁を乗り越えることが最重要課題となってきます。これは,企業の経営にも同じことが言えると思います。これからは異なる部門を架橋・融合して初めて,イノベーションが達成されるからです。

仮説的推論(Abduction)と生成AI

Abductionは,米国のプラグマティズムの哲学者パース(Charles Sanders Peirce,1839-1914)が提出した概念です。

図9は,その概念を身近な事例で説明したものです。シチリア島では毎年先鋭的な国際会議が開かれてきましたが,会議場の近くにも古代ギリシャの植民都市の遺跡が残っていました。丘の上にある神殿の柱をよく見ると,そこには貝の化石がたくさん残っていました。なぜ,海に住む貝の化石が山の上にあるのか?

仮説としてすぐ思いつくのは,昔,海であったところが隆起して山となったのだということです。あるいは,その柱は近くの海辺から切り出されたのだという仮説も成立しますし,遠くから運ばれたのだという可能性もあります。しかし,このような仮説的推論は役に立ちますが,論理そのものではありません。

AIが一般的になってくると,人間が経験や直感から仮説を作り,それをAIによって種々の側面から検証していくことができます。これは,科学においても経営においても役立つ可能性を持っています。

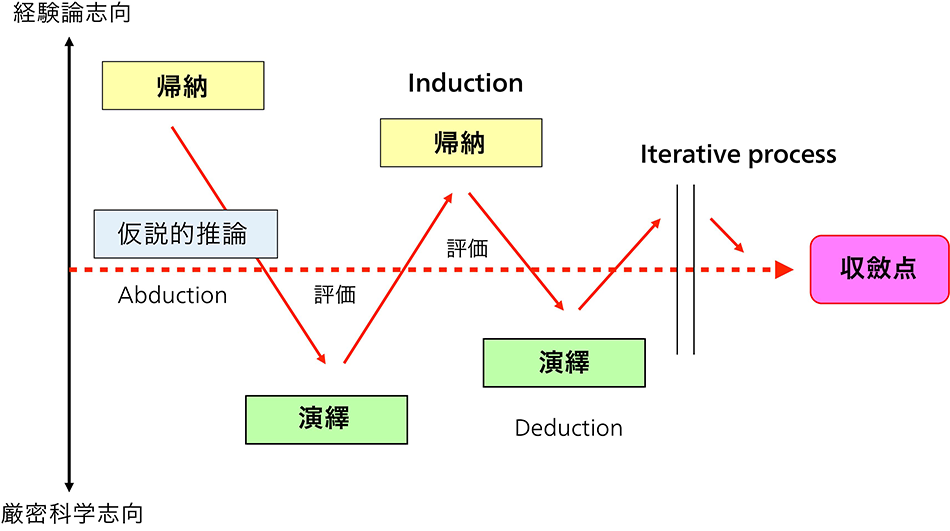

演繹的アプローチと帰納的アプローチを交互に繰り返しながら漸近的に仮説の検証を行うことは,自然科学・技術と人文社会科学が連携して結論へと近づくことに有効であるというのが,文理融合の研究開発方法論です。

図10と図11にそのプロセスを図示します。

図10|自然科学と社会科学・人文学を架橋・融合する方法論(大型国家プロジェクトで実施) 自然科学者やエンジニアは,演繹論理によって議論を進める傾向にある。通常扱う問題が単純少数変数の場合が多く,厳密科学として因果関係が担保される。しかし,変数が多い社会科学・人文学を厳密科学で扱える部分は多くはない。一方,社会科学・人文学の課題は扱う変数が多いために,演繹的なアプローチが困難な場合が多く,帰納的な取り組みが多くなる。そのため,フランス革命時に学問の共和国構想を持ったコンドルセが指摘した「無益の連鎖」(Cyclic Nulty)が生じやすい。事前に術語の定義を正確に共有したり,学問間距離の短い分野で小グループを形成し議論するなどの工夫をしたりすると互いにコミュニケーションは一部可能となるが,現実には喧嘩に近い論争に発展することが多い。演繹と帰納に関する研究者の文化の違いが原因のことも多い。解決法としては,演繹グループが演繹的手法でやれるところまでやり,次に帰納グループが帰納的手法でやれるところまでやると,互いに自分達の限界を知ることもできて,感情的な議論が減るようになる。この演繹と帰納を交互に繰り返して結論に収束させることが,融合領域の研究開発には重要である。この手法は,大規模国家プロジェクトで行った厳密な誕生コホート研究(前方視的集団縦断研究)の実施にあたって大変役立った。

自然科学者やエンジニアは,演繹論理によって議論を進める傾向にある。通常扱う問題が単純少数変数の場合が多く,厳密科学として因果関係が担保される。しかし,変数が多い社会科学・人文学を厳密科学で扱える部分は多くはない。一方,社会科学・人文学の課題は扱う変数が多いために,演繹的なアプローチが困難な場合が多く,帰納的な取り組みが多くなる。そのため,フランス革命時に学問の共和国構想を持ったコンドルセが指摘した「無益の連鎖」(Cyclic Nulty)が生じやすい。事前に術語の定義を正確に共有したり,学問間距離の短い分野で小グループを形成し議論するなどの工夫をしたりすると互いにコミュニケーションは一部可能となるが,現実には喧嘩に近い論争に発展することが多い。演繹と帰納に関する研究者の文化の違いが原因のことも多い。解決法としては,演繹グループが演繹的手法でやれるところまでやり,次に帰納グループが帰納的手法でやれるところまでやると,互いに自分達の限界を知ることもできて,感情的な議論が減るようになる。この演繹と帰納を交互に繰り返して結論に収束させることが,融合領域の研究開発には重要である。この手法は,大規模国家プロジェクトで行った厳密な誕生コホート研究(前方視的集団縦断研究)の実施にあたって大変役立った。

図11|仮説的推論を演繹と帰納の議論で収束させる 異分野連携の文部科学省・JSTプロジェクト『脳科学と社会』を,領域総括として前後を含めて約10年間活動したときに学んだ内容である。図10に示したように,異分野連携は分野間の距離が遠い場合には極めて難しい。連携が実質的に開始できた場合でも,いくつかの障壁を乗り越えねばならない。特に理系と文系の連携は種々の工夫が必要である。一般に理系分野では,因果関係を明らかにするために厳密科学として演繹的推論による論理を尊重する。しかし,それが可能な場合は一般に扱うパラメータが少ないケースである。一方,文系分野では複雑な社会を扱う場合が多く、パラメータが多い場合が一般的である。中には「歴史性」という形で確率的に起きた現象がその後を決めてしまうケースも少なくない(「歴史性」と「普遍性」は後編で触れる)。多くの場合,論理よりも帰納的に因果関係を推論するのが現実的である。演繹可能な課題と帰納可能な課題への切り分けを明瞭にしながら,パースの提唱した仮説的推論(Abduction)を漸近的に進めるのが現実的な方法論であった。

異分野連携の文部科学省・JSTプロジェクト『脳科学と社会』を,領域総括として前後を含めて約10年間活動したときに学んだ内容である。図10に示したように,異分野連携は分野間の距離が遠い場合には極めて難しい。連携が実質的に開始できた場合でも,いくつかの障壁を乗り越えねばならない。特に理系と文系の連携は種々の工夫が必要である。一般に理系分野では,因果関係を明らかにするために厳密科学として演繹的推論による論理を尊重する。しかし,それが可能な場合は一般に扱うパラメータが少ないケースである。一方,文系分野では複雑な社会を扱う場合が多く、パラメータが多い場合が一般的である。中には「歴史性」という形で確率的に起きた現象がその後を決めてしまうケースも少なくない(「歴史性」と「普遍性」は後編で触れる)。多くの場合,論理よりも帰納的に因果関係を推論するのが現実的である。演繹可能な課題と帰納可能な課題への切り分けを明瞭にしながら,パースの提唱した仮説的推論(Abduction)を漸近的に進めるのが現実的な方法論であった。

なお,分析の過程には順問題が多いが,総合の過程には逆問題が含まれてくる。逆問題には解が存在しない場合もある。異分野連携の実践的な方法論は,JSTのウェブサイトに計6回のインタビュー形式で記載された。第6回については下記の通りである。

第6回「『人々の安寧とよりよき生存』のための科学技術へ」

オンディーヌ仮説(Ondine Hypothesis)

ポーランドの詩人ミツケェヴィチ(Adan Mickiewicz,1798-1855)の叙事詩「水の精」(Tale of Undine)から触発されてショパン(Frédéric François Chopin,1810-1849)はバラードの3番を遺しています。それはバレエ音楽にも入ってきました。

水と生命の関係は古くから指摘されてきましたが,研究が進むほど複雑かつ広範な世界が見え始めています。さらに,ペンローズに始まる「量子物理学によって人間の意識の仕組みを解明する試み」は,量子コンピュータも現れた現在,再出発点に差し掛かっていると感じます※8)。

- ※8)

- Roger Penrose, The large, the small and the human mind, Cambridge University Press, 1997

水と生命は,エネルギーとエントロピーの視座からも深い関係にありますが,情報伝達の進化の視座からは,生成AIによる構成論的アプローチによって,さらに脳と身体の解明が進むと感じられます。ミクロからマクロまで,水と波と生命を根底にしてつながるそのような問題群をオンディーヌ問題と呼んでみたいと思います。オンディーヌ(仏語:Ondine,伊語:Ondina,英語:Undine)とは,ラテン語のUnda(波)を語源とする水の精霊を意味します。

この仮説については,第3回後編で振り返ります。

生成AIの本質的な倫理問題

これまで述べてきたように,生成AIは人間が進化で獲得した言語システムを,電子媒体によって処理速度を進化では到達できない水準で行うことにより進展させたものです。しかし,一方で言語自体が完全な文法規制を確保しながら無意味なことを無限に生成することのできるシステムです。したがって,人間が人間らしく生きていくことと整合が取れない可能性を前提として,開発の倫理を熟考する必要があると考えます。例えば,生前の故人の情報から新たに対話を生成した場合,さらに結果がネット上に残る場合の倫理は,ビジネスとする際には深い検討が必要だと思われます。対話をした人間が癒されること以外に,深く心を傷つけられる可能性のある問題は,早めに検討されるべきだと考えます。

本稿の中で,現生人類の進化とAIを含めた人工物(Human Artifacts)の進化を見てくると,未来に向けて大切な次のことが分かります。一つの細胞から生まれた人間は,元を正せば皆遠い親戚であって,常に水と太陽によって生かされていることを忘れないことです。野生動物のような捕食者(Predator or Dictator)に先祖返りするのではなく,現生人類が初めて手にした高度な共感性(温かい心=倫理)を心の中心に据えて,常に自己と他者の共存をめざして人工物を大切に使用していくことだと思います。