Innovators’ Legacy:先駆者たちの英知科学・技術史から探るイノベーションの萌芽[第2章]ギリシャ科学技術概説(Part1)

1. 科学革命以降の西洋の科学史しか知らない日本人

日本で理解されている科学技術史はざっくり言って16世紀以降の近世ヨーロッパの科学技術史だ。この時代には,ダ・ヴィンチ,ガリレオ,ニュートンなどの有名な科学者や技術者の名前が登場してくる。それ以前の科学者あるいは技術者に関しては,ユークリッド,アルキメデスなどごくごく少数だ。それで,第1章Part2で述べたが,私を含め理系の人間であっても古代や中世に関する科学技術には知識も関心も持たない人間が多い。ただ,これは無理からぬところである。ごく最近に至るまで日本全体がヨーロッパ古代や中世の科学技術に対してほぼ無関心であったからだ。

例えば,伊東俊太郎氏の『近代科学の源流』は1978年に出版されたが,はしがきには次のような一節がある。

「従来の科学史の通常の叙述様式は,たいてい,ギリシアから一挙にルネサンスにとんでしまい,その間はいわゆる『暗黒時代』として無視されるか,せいぜい手短かな消極的言及がなされるにとどまりました。(中略)西欧科学の性格を知るためには,単に,いわゆる『科学革命』以後の西欧科学をとりあげるだけでは不充分であるということです。」

ここで伊東氏が指摘するように,日本ではほぼ17世紀の「科学革命」以降の西欧の科学技術だけが科学史として取り上げられるにすぎない。伊東氏は前述の言葉に続いて古代科学を理解する重要性を次のように述べる。

「われわれが現在,当然の所与として扱っている西欧科学は,じつのところ,さらに幾世紀も遡ってギリシアやアラビアの知識の恩恵を受けながら,キリスト教西欧文化のなかで徐々に懐胎し発展してきたものなのです。それゆえ近代西欧科学の伝統や本質を根本的に知るためにはこうした源流にまで遡ることが必要と思われます。」

以上の指摘から現代の科学技術を深く知ろうとすれば,次の3点はぜひとも押さえておかないといけない。

- ギリシャ・ローマの古典時代の科学技術

- イスラム(アラビア)での科学技術

- 中世のキリスト教文化の社会の中での科学技術の役割

本稿では(1)の点について述べ,(2),(3)については別の機会に譲りたい。

2. ヨーロッパを根源から理解するには古代ギリシャの科学技術から

さて,第1章Part1でも紹介したが,ドイツの技術史家のアルベルト・ノイブルガーは,次のような言葉を書き記している。

「古代の技術を知るものだけが,古代の精神を完全に理解することができる」

(Nur wer die alte Technik kennt, ist imstande, das Altertum im vollen Umfange geistig zu erfassen.)

なぜヨーロッパ古代(つまり,ギリシャ・ローマ)を知る必要があるかというと,現代のヨーロッパにとって,文化的な先祖であるからだ。ただ,ヨーロッパにとってギリシャとローマの位置づけは微妙に異なる。端的には,ヨーロッパ各地に残る古代の遺跡のほとんどがローマ時代のものだ。つまり,文化的に見れば各国にとって民族の直系の先祖を父とするとローマは祖父に当たるが,ギリシャは大伯父(祖父の兄)のような位置づけにあると言えるだろう。英語の慣用句 「It's Greek to me.」 からもこのことは容易に推察できるだろう(「It's Roman to me.」とは聞いたことがない)。つまり,ヨーロッパ人にとって文化の根幹部分でギリシャとローマに対する親密度は大きく異なる。ギリシャはギリシャ文字を使い,宗教は今なお東方正教会であり,聖書はギリシャ語だ。一方,ローマはローマ字を使い,宗教は伝統的にはカトリックで聖書はラテン語だ(言うまでもなく,現在はプロテスタントもいるし,現代語の聖書もある)。食事でもギリシャではヤギ乳のチーズであるのに対して,ローマ(やヨーロッパ)では牛乳のチーズが主流だ。

日本の学校では今でもこういったギリシャとローマの差に触れることは少なく,ヨーロッパ古代に関することといえば生活実態から遊離した歴史,哲学,文学をなぞっていく程度である。それで,ギリシャの科学といえばユークリッド幾何学,技術といえばパルテノン神殿ぐらいしか思いつかないだろう。しかし,欧米では現在でも街中を歩くと必ずといっていいほど建築物の柱にギリシャ柱の形態(オーダーという)が使われていることに気づく。例えば,大英博物館の正面はイオニア式だし,アメリカの議会の柱はコリント式である。また建物のあらゆる部分のディメンション(長さ,太さ)が,黄金比などギリシャの美的センスの指標をベースに計算され尽くされている。このように欧米での暮らしでは日々,ギリシャ技術の偉大さに記憶がリフレッシュされているのだ。ギリシャ科学の欧米文化への浸透はこのような目に見える部分だけでなく,思想,宗教(キリスト教)にも結びついて,文化の奥深い部分にまで及ぶが,本稿では,ギリシャの科学技術に焦点を絞って話を進める。

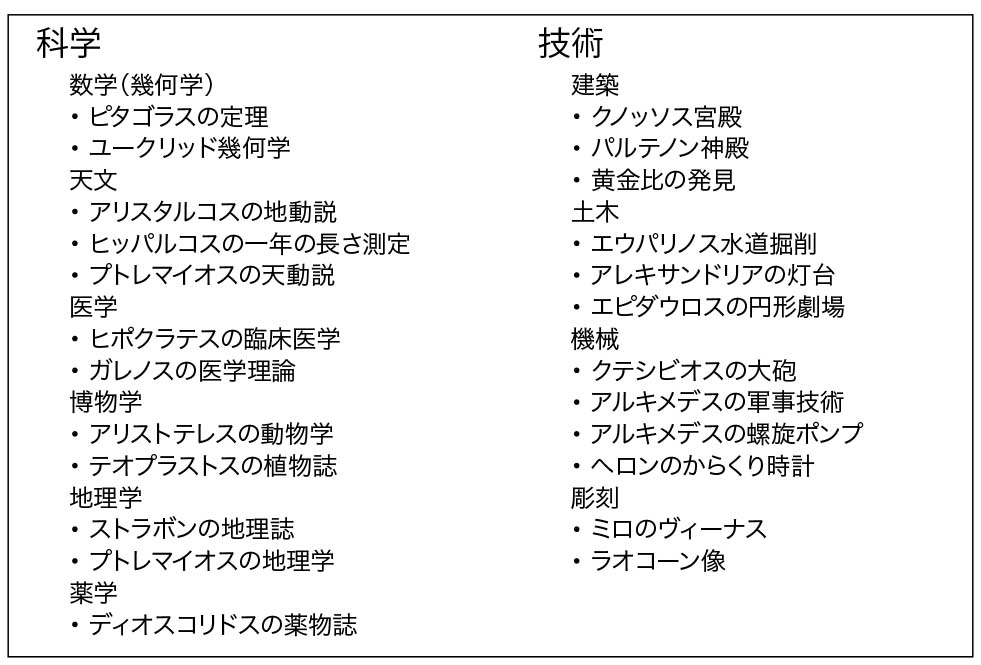

ここでざっくりとギリシャの科学と技術の精華をリストアップしてみよう(表1参照)。これら大項目を見たたけでも,ギリシャ人の関心はとてつもなく広かったことが分かる。

3. ギリシャ科学の始まり

図1|ギリシャの哲学者・自然科学者のエピソード集『ギリシア哲学者列伝』  出典: https://www.amazon.co.jp/dp/400336631X

出典: https://www.amazon.co.jp/dp/400336631X

紀元前600年ごろから紀元後200年にかけて,ギリシャ人が発展させた科学は次の三つの場所に分けることができる。

- イオニア(現在のトルコの西海岸と沿岸の島々)

- アテネ,南イタリア,シチリア島

- アレクサンドリア(エジプト)

そもそもギリシャ人は,インド=ヨーロッパ語族に属する民族で,中央アジアから南ロシアあたりに住み,海を知らなかった。その後,バルカン半島北部に移住しさらに南下してギリシャに住むようになった。その後,人口の増加などで地中海から黒海一帯にかけて多く移民した。古典ギリシャ時代のギリシャというのは現在のようなアテネを中心とした狭い範囲ではなく,マグナ・グレキアという広大な範囲に住んでいた民族を指す。現在でいえば,ギリシャ,マケドニア,トルコ,南イタリア,ウクライナ,ロシア南部,エジプトまでが含まれる。科学技術の観点でいえば,アテネだけでなく,現在のトルコ(アナトリア半島)の西海岸とシチリア島でも盛んであった。

イオニアで有名なのは,歴史の父・ヘロドトスだが,他にも自然科学者にはタレス,ヘラクレイトスなどがいる。当時,哲学はすべての学問分野の「知の探究」という意味であり,当然,哲学者は自然科学者も兼ねているので,現代でいう自然科学者も哲学者と呼ばれた。ディオゲネス・ラエルティオスの『ギリシア哲学者列伝』には数多くの哲学者が登場し,ソクラテス以前の哲学者のほとんど全員が自然哲学者といっていいほどだ(図1参照)。ちなみにこの『ギリシア哲学者列伝』は愉快なエピソードに満ち溢れている。哲学者といえば,顰めっ面(しかめっつら)をして難しいことを考えている人というイメージを抱くが,ギリシャの本物の哲学者たちは現代の芸人以上に饒舌でエンタテインメントマインドに富む人たちであった。自由人として,人間本来のあり方を追求したからこそギリシャ哲学が今なお人々を惹きつけるのだ。

4. なぜギリシャ人だけが科学を発展させることができたのか

図2|ピタゴラスが移住し教団を設立した南イタリアのクロトン  出典: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crotone,_Calabria,_Italy.

_Castello_di_Carlo_V._-_panoramio.jpg

出典: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crotone,_Calabria,_Italy.

_Castello_di_Carlo_V._-_panoramio.jpg

ギリシャがメソポタミアとエジプトの科学技術の成果を受け継いで,そのベースの上に科学・技術をさらに発展させたのはよく知られた事実だ。古代ギリシャの科学史を読んでいて私が疑問に感じたのは,当時,ギリシャ人以外にも地中海にはさまざまな民族が暮らしていたはずなのに,なぜその人たちは科学を発展させることができなかったのだろうか,という点であった。例えば現在のレバノンからパレスチナにかけて住んでいたフェニキア人を考えてみよう。ヘロドトスの『歴史』巻7には,ペルシャのクセルクセス王が各地から人を集めてアトス山の地峡を貫く運河を掘らせた時のフェニキア人の賢明さを示すエピソードが記されている。フェニキア人は開削すべき幅より倍の幅から掘り始め,深くなるにつれて幅を徐々に狭くした。それによって,掘った壁面が崩れ落ちることがなかった。他の民族は開削幅から掘り始めたので,深くなるにつれて壁面がぼろぼろ落ちて倍の苦労を余儀なくされたという。

このように,賢いフェニキア人であるから,当然,メソポタミアやエジプトの科学技術を修得したはずであるが,フェニキア人は科学を発展させなかった。また同じく,賢いはずのユダヤ人たちはエジプト滞在,バビロン捕囚などでこれらの優れた文明を知っていたにもかかわらず,宗教関係以外には関心が薄く,科学の発展に寄与したとは言い難い。それを思うと,確かにギリシャの科学技術はメソポタミアやエジプトの科学技術の成果を受けたとはいえ,少人数で現代にも続く多大な業績を残したのは,ギリシャ人の根本的な考え(つまり,文化のコア)に科学技術に興味を持ち,発展させる熱意が宿っていたと考えざるを得ない。

いみじくもプラトンが『国家』で言ったように,「フェニキア人やエジプト人は財貨を愛するが,我々ギリシャ人は知を愛す」という性格の違いがこの差を生んだ。また,アリストテレスの主著である『形而上学』には冒頭に「万人は生まれながらにして知識を欲する」という強烈なフレーズが載せられている。

ギリシャ人のこのような性格を知ると,アレクサンドロス大王がペルシャからインダス河にまで遠征した時に,アリストテレスに各地の珍しい動植物や鉱物を送ったのもまんざら師恩に報いるためだけでなかったことが分かる。大王その人がこれらの珍しい事物についてもっと詳しく知りたかったのだろう。さらに,古代世界最大といわれたアレクサンドリア図書館や,それに張り合ったペルガモン王国の大図書館は,いずれもギリシャ人の知識欲の象徴ともいえる。

総じて,ギリシャ人は思弁性に富み,論理的推論を好む。その半面,観察,実験,計算という実際的な作業は,一部の例外を除き,軽蔑していた。具体的な自然現象を抽象化し,仮定から論理的推論を働かせて,論証を進めた。それも究極まで突き詰めるのをやめなかったため,観察記録よりも自分たちの論理性の完璧さに酔いしれてしまい,その結果,間違った理論を構築してしまうことも少なくはなかった。しかし,科学における論理性の重視,および分類,体系化の重要性や意義を人類に示してくれたのはギリシャ人が初めてだと言っていいだろう。その意味で,古代ギリシャ文明を詳しく知ることは,現代の我々日本人にとって改めて「科学的精神とは何か」を考えさせてくれる。

5. ギリシャ科学の特筆すべき3分野

ギリシャの科学は幅広い。その主なものは表1に示したが,後世に与えた影響からいうと数学(ピタゴラス),医学(ヒポクラテス),博物学(アリストテレス)の3分野だ。なお,博物学はHistoria Naturalis(Natural History,自然誌)ともいう。この3分野の詳しい説明は次稿に譲り,ここでは簡単に説明しよう。

ギリシャ数学ではユークリッド幾何学の方が有名ではあるが,数学の創始者は三平方の定理で有名なピタゴラスだ。

博物学というのは,ギリシャにはアリストテレスの『動物学』やテオプラストスの『植物学』がある。この伝統は,ローマにも引き継がれ,プリニウスの『博物誌』という大部の本が作られた。

ギリシャ科学の高いレベルを考えた時,最大の強みはギリシャ人が論理的思考に秀でていたことであると思い至るであろう。とりわけ科学の発展する要因となったのは,抽象的思考を具象的思考より重視したことにある。その際たるものが幾何学であり,その応用の天文学である。ユークリッドの原論の定義にあるように,面積のない点や,太さのない線は実際には存在しないにもかかわらず,そういった純粋理念上だけで存在する点や線を想定した。確かに幾何学はエジプトで測量術として技術的には発展したが,科学という境地にはついぞ至らなかった。測量術から純粋理念を抽出し,論理展開して幾何学という学問を作りあげたのがギリシャ人であった。

このようにギリシャ人は抽象論が得意ではあったが,一面ではヒポクラテスの医学やアリストテレスの動物学のように,事物を対象とした細かな観察ベースの研究が高度な発展を遂げたことも見逃せない。

参考文献など

- [16]

- 『近代科学の源流』伊東俊太郎,中央公論新社(1978)

古代から中世末までの西洋(ヨーロッパとアラビア)の科学通史。従来の科学史では省略されることの多かった,ビザンツ帝国とアラビア,およびヨーロッパ中世を思想面ともからめて詳しく説明する。 - [17]

- 『ギリシア哲学者列伝』ディオゲネス・ラエルティオス(加来彰俊・訳) 岩波書店(1984)

ギリシャの哲学の祖・タレスからヘレニズム期までの数百年間のギリシャ人哲学者のエピソード集。いずれも,歯に衣を着せぬ,自由闊達で頭の回転が早い雄弁家たちだ。このような機知の持ち主が欧米では好まれる。 - [18]

- 『科学の起原 ― 古代文化の側面』 平田寛,岩波書店(1974)

科学文明の端緒である,エジプト,メソポタミアからヘレニズム・ローマまでの古代に焦点をあてた科学史。著者の平田氏は戦前から欧米で出版された古代・中世の科学技術史を数多く翻訳していて,学殖豊かであり,本書でも至るところでその片鱗が見られる。 - [19]

- 『古代科学』ハイベルク(平田寛・訳),鹿島出版会(1970)

ハイベルクはデンマーク生まれの古代ヨーロッパの科学史の創始者。元は大学の古典語学(古典ギリシャ語,ラテン語)の教授であったが,アルキメデス全集,ユークリッド全集の校訂編纂をやり遂げる。それ以外にも,古代の科学技術に関する数多くの論文を発表する。この本はそういった博学な知識に裏打ちされた極めて密度の濃い本である。 - [20]

- 『初期ギリシャ科学』ロイド(山野耕治,山口義久・訳),法政大学出版(1994)

ロイドは古典ギリシャ哲学・科学の研究者であると同時に東洋(とりわけ中国)にも興味を抱き,欧米における東洋学研究のメッカであるケンブリッジ大学ニーダム研究所の理事長にも就任している。この本は博学な知識を駆使して古代ギリシャの科学を原典から多く引用しながら解説している。初期と後期の2冊から成り,初期は,タレスからアリストテレスまでをカバーし,後期は,アリストテレスの後継者たちから中世の初めまでをカバーする。英文は平易な文章で読みやすく,それぞれ200ページ足らずなので,無理なく読めるだろう。 - [21]

- "Early Greek Science: Thales to Aristotle", by G. E. R. Lloyd([20]の原本)

- [22]

- 『後期ギリシャ科学』ロイド(山野耕治,山口義久,他・訳),法政大学出版(2000)

- [23]

- "Greek Science After Aristotle", by G. E. R. Lloyd([22]の原本)