寄稿[第3回]人々の安寧とよりよき生存(Human Security and Well-being)をめざした未来へ向けて(後編)知られざる日本の「ものつくり」の系譜

ハイライト

「ものつくり」によるイノベーションの歴史と考え方の変遷を俯瞰するには,過去のR&D-100賞を見るのが一つの方法です。この賞は,「技術革新のアカデミー賞」として知られ,その年に実用化された最も優れた世界のハイテク製品100件が選ばれます。したがってその時代のイノベーションが客観的に見えるのです。

「R&D100 賞」と「ものつくり」

「技術革新のアカデミー賞」として知られ,その年に実用化された最も優れたハイテク製品に与えられる賞です。 1959年に「インダストリアル・リサーチ」(Industrial Research)誌として創刊されたマガジンによる賞「IR-100」から始まり,マガジンの名称が変更されたことにより,「R&D100」賞と改名され現在に至っています。

R&D100賞は,高度な試験装置,革新的な新素材,化学におけるブレークスルー,バイオメディカル製品,消費者製品,高エネルギー物理学など,産業界・学界・政府支援による研究を広く対象としています。

第3回中編で述べた日立偏光ゼーマン原子吸光光度計の原理と製品もこの賞を受賞しました(1979年)。その数年前には,米国のオークリッジ国立研究所が1原子を計測することに成功し,日立とほぼ同時にIR-100賞を受賞しました。オークリッジの人々も量子物理学の本質を使った日立の新たな原理ということに興味を示し,オークリッジの国立研究所に私たちを招聘くださいました。この研究所は同位体の分離で著名で,かつてのマンハッタン計画の中心研究所でもあります。

数か月前から外務省を通した厳重なセキュリティチェックを受けた後,オークリッジ国立研究所の敷地内に入りました。単一原子計測は,不確定性理論が関わるため厳密に証明することがかなり難しい分野です。筆者はそのような基礎研究が受賞することこそ「ものつくり」の真髄だと感じました。将来確実な社会実装ができるようなイノベーションには,極めて基礎的なところを確実に固めることが最重要だからです。また,感覚を研ぎ澄ませて実験と思索を進めることが本質です。

オークリッジ国立研究所では,どうしてこのようなアイデアに至ったかを,論文やノートを示しながら話し合い,互いに信頼と親交を深めました(相手は,Dr. G.S. Hurst)。そうした中で気付いたのは,「ものつくり」の本質は「感性が先導するイノベーション」であることでした。世界の注目を集めた単一原子分析の装置の原理は至ってシンプルです。一般的なガイガー・ミュラー計数管(正確には比例計数管)の原理に端を発するものであるからです。オークリッジ国立研究所が著名だったのは,世界トップレベルの規模の同位体分離装置(超大型の質量分析計),そし莫大な数の遠心分離機が並ぶウラン235(核分裂の連鎖反応を起こす同位体)の濃縮装置によるものでした。

「ものつくり」の本質は「感性が先導するイノベーション」

日立偏光ゼーマン原子吸光光度計も,この半世紀の間,次々と新機種が世に送られてきましたが,心臓部の磁場印加機構はほとんど変化していません。また,半世紀の間,新機種の製品カタログが消えたことはありません。ドッグイヤー※1)と言って,次々と新製品を出すよりも,地味に半世紀を過ごすことが「ものつくり」の本命かと思うこともあります。

実は最先端分野であり続けた航空機もそのような分野なのです。銘機と言われる機体の寿命は大変長いのです。半世紀前に設計・製造された機体が現在も現役で飛び続けています。

典型例は,パイパー・エアクラフト社のカブ機シリーズで,原型は1929年のテイラー E-2 カブ機に遡りますが,1937年に型式証明取得のスーパー J-3 カブ機が大ヒットして以来,搭載エンジンなどによる細かな系列に分かれながらも,シリーズを通して2万数千機が飛行してきました。まもなく一世紀近くが経過しようとしていますが,未だに人気が高く現在も修理部品を提供する企業が存在して飛行や売買が続けられている銘機です。

価格も偏光ゼーマン原子吸光光度計に近く,分野は異なっても「ものつくり」の典型と言えるでしょう。

- ※1)

- 技術や状況の変化が犬の成長のように非常に速いこと。

航空研と国産航空機

現在,筆者は東京大学先端科学技術研究センター(先端研)において,先端研フェローとボードメンバーという立場で,さらに新しいビジョンと研究開発体制を創るために,杉山正和現所長と神崎亮平前所長のお手伝いを続けながら,懸命に頭を絞っています。特に,本稿でも強調しているように「第一次情報」と「現場」を重視して証左(Evidence)を基調とすることを肝に銘じています。また,先端研の発端である東京帝国大学附属航空研究所(航空研)の歴史を調べ続けています。それは「ものつくり」の本質を解明するうえで極めて貴重と思われるからです。しかし後述するように,正確な歴史を明らかにすることは現実には大変難しい側面があるのです。

航空研が設立された1920年は,ライト兄弟の有人動力飛行が成功した1903年から始まった,船舶から航空機に移行する黎明期でした。東京帝国大学工学部に航空学科が誕生したのも1920年です。そうした中,航空研は正に科学技術の最先端を追い求める研究所であったのです。しかも,常に軍事研究から一定の距離を置き,1938年には国際航空連盟の「公認世界記録」を二つも達成したのです。この後にも先にも現在に至るまで,日本の航空宇宙関係の航空機実機の歴史の中で,「公認世界記録」はこの二つしか例がないと言われます。このような本当の世界の最先端が,なぜ日本に出現したかを調べれば調べるほど,研究開発の本質に関わる事実が発掘できるのです。

航空史の専門家の方々も全面的に協力くださっていますが,一部には知られているように,敗戦と同時に重要書類は陸軍によって短期間に焼き尽くされ,さらに,やってきた進駐軍(GHQ:General Headquarters)によって廃棄されました。大量の航空機も破壊されて,ブルドーザで埋められ,あるいは海中投棄されたのです。また,残っていた一部の重要書類や高性能の機体は接収されました。したがって,確かな資料が極めてわずかしか残っていないのです。しかもサブカルチャーの中で,軍用機の一部分が誇張されて,航空の専門家にも一部は誤解されていることが分かってきました。

そして,戦後6年間は,GHQによって航空機の研究が徹底的に禁止されました。その空白期間に日本の「ものつくり」の系譜はどうなってしまったのでしょう。当時,科学技術の最先端を走っていた航空関係の技術者や科学者は,生活の糧を得るために多くは他の分野へと散っていきました。明確に分かっているのは戦後発展した自動車の業界です。そして,造船,鉄道の業界へも再就職したのです。それが現在の日本を「ものつくり」で支えていることは周知の事実です。

日本の航空機は,YS-11以来,国産の機体はあまり知られていないと思われます。

近年では三菱重工業株式会社の新しい小型旅客機のプロジェクトが話題になりましたが,現在は撤退という形になったのは大変残念なことです。本田技研工業株式会社は,個人や企業に向けた小規模の航空機市場にまず参入して,斬新な設計によって市場を切り拓く方向に尽力しています。成功を期待したいと思います。

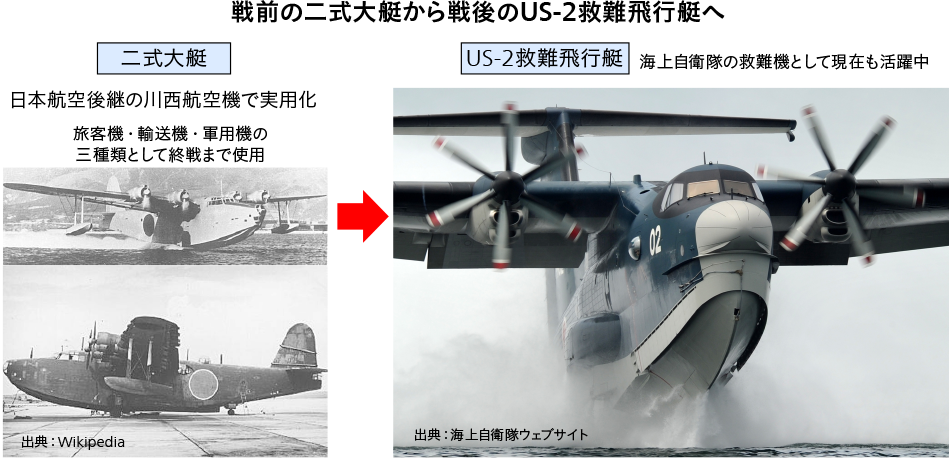

一方で,GHQの禁止令が6年後に解除されると同時に,再度,航空機分野へ舞い戻った人々の流れもあります。戦前の川西航空機が注力した傑作航空機(通称,川西「大艇」あるいは「二式大艇」)は,新しい企業名へと変わった新明和工業株式会社にて,現在も四つのエンジンを搭載した緊急救助用の最新大型飛行艇US-2として製造されています。US-2は海上自衛隊の救難機として現在も5機程度が活躍中で,さらに少数ではありますが輸出も行われてきました。その性能は際立っており,世界に例のないものです。なお,新明和工業は日立グループに所属していましたが,2004年に独立しました。

図1|旧二式大艇と現在のUS-2飛行艇 1923年創立の日本航空株式会社では,エンジンが単発から双発,3発,4発などの多くの飛行艇が開発された。さらに国策により同社が1928年に解散,同年,新たに川西航空機株式会社が創設された(取締役社長:川西龍三,取締役支配人:坂東舜一)。そこで終戦まで飛行艇を含めた種々の航空機が開発・製造された。

1923年創立の日本航空株式会社では,エンジンが単発から双発,3発,4発などの多くの飛行艇が開発された。さらに国策により同社が1928年に解散,同年,新たに川西航空機株式会社が創設された(取締役社長:川西龍三,取締役支配人:坂東舜一)。そこで終戦まで飛行艇を含めた種々の航空機が開発・製造された。

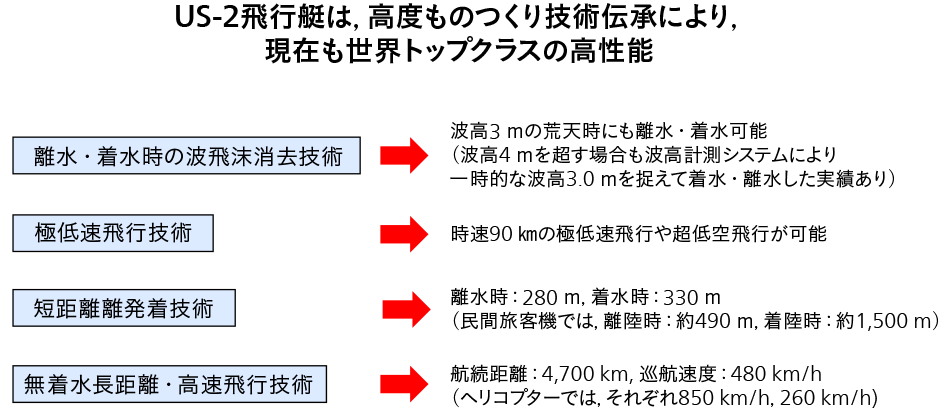

図2|US-2救難飛行艇の特徴 現在の新明和工業製のUS-2飛行艇は,世界に冠たる性能を持つ。

現在の新明和工業製のUS-2飛行艇は,世界に冠たる性能を持つ。

驚異的なのは,4発の大型飛行機にもかかわらず,最低速度が90 km/hという普通の高速道路を走る自動車よりも遅い速度で,空中に浮かんで航行できる(失速しない特殊技術が使われている)。さらに,荒天時の海上でも波高3 mまでは離水・着水できる。波高測定装置によって,波高4 mの荒海でも波高3 mの状態を狙って離水・着水することも不可能ではない。航続距離4,700 km/巡航速度480 km/hという性能も突出している。

航研機による二つの世界公認記録と日立航空機株式会社

航空史の中でもほとんど知られていないのは,日立創業者の小平浪平が自分で初版を作成した『日立年譜』に,下記のように記載されている日立航空機株式会社の存在です。

航空研の記録を詳細に調べていくと,世界を驚かせた『航研機』の製造工程が見えてきました。それは「ものつくり」の神髄を思わせるものでした。研究所内に建設された「3 m径の大型風洞」を駆使して基本設計が行われ,さらに機体を複数の部分に分けて,それぞれの部分に関する責任を各研究室に振り当てたのです。例えば操縦席部分では,操縦関係だけでなく,高速回転の超精密ジャイロや,自動航行装置(計算機の研究を含む)が研究開発されました。大きな機体は組み立てる場所がないため,羽田空港に近い東京瓦斯電気工業(世界最大級の都市ガス事業者である東京ガス株式会社の前身)の大森工場で組み立てられました。その会社の中に,フランスで航空機製造を学んで帰国した人が偶然いたこともありました。機体製造にあたり,燃焼グループは発動機部分の改造も担当し,航研機を完成させたのです。二つの世界記録を達成して初めてその存在が知られるようになりました。そのグループが独立して小平浪平を取締役会長とする日立航空機株式会社となったのです。

小平浪平の『年譜』には,さらに,

と記載されていますが,これについては後述します。

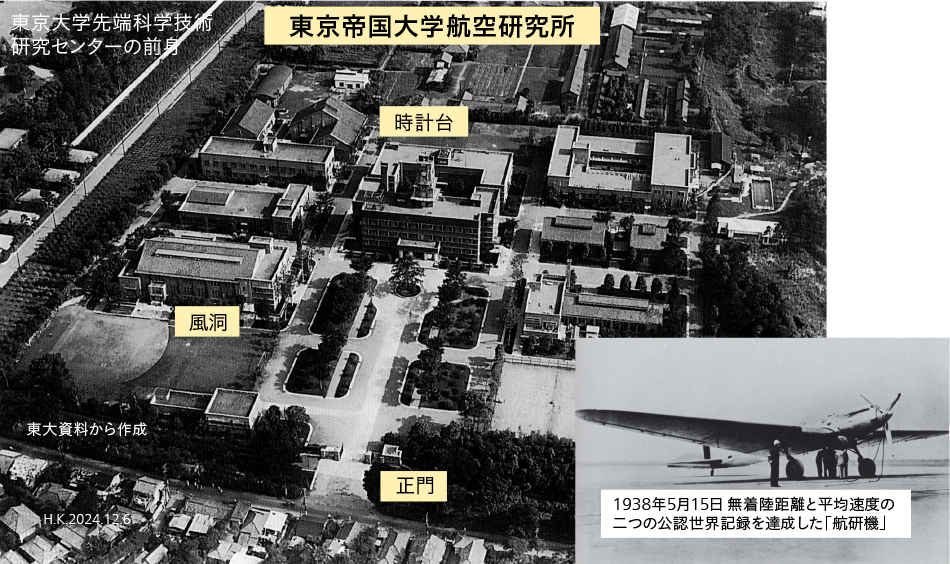

図3|東京大学先端科学技術研究センターの前身である東京帝国大学附属航空研究所(現在の東大駒場第2キャンパス) 関東大震災の後,東京帝国大学附属航空研究所(航空研)が,駒場に大型研究所として整備された。東京大学先端科学技術センター(先端研)の前身であり,現在の東大駒場第2キャンパスに相当する。この航空研究所の主要部の一端は,現在も当時のままの姿を残している。その部分は,正門,時計台建屋,風洞実験建屋,機械加工工場などである。この航空研究所で,主要研究部門が基礎研究段階から連携して「航研機」を開発し,国際航空連盟公認の無着陸距離と平均飛行速度の世界記録を作った(1938年)。

関東大震災の後,東京帝国大学附属航空研究所(航空研)が,駒場に大型研究所として整備された。東京大学先端科学技術センター(先端研)の前身であり,現在の東大駒場第2キャンパスに相当する。この航空研究所の主要部の一端は,現在も当時のままの姿を残している。その部分は,正門,時計台建屋,風洞実験建屋,機械加工工場などである。この航空研究所で,主要研究部門が基礎研究段階から連携して「航研機」を開発し,国際航空連盟公認の無着陸距離と平均飛行速度の世界記録を作った(1938年)。

図4|東京帝国大学附属航空研究所により開発された「航研機」の模型と国際航空連盟による公認世界記録証書 赤い翼で知られる「航研機」であったが,記録によると不時着時に見つけやすくするために赤を取り入れているとのことである。今でも先端研で保存している当時の3 m風洞の前に展示されている。奥の盾は,国際航空連盟から公認されて贈られた世界記録を示す実物である。風防は離着陸の時だけ設置して,巡航飛行の際には手動で格納された。機体の組み立ては,当時の東京瓦斯電気の大森工場が使用された。

赤い翼で知られる「航研機」であったが,記録によると不時着時に見つけやすくするために赤を取り入れているとのことである。今でも先端研で保存している当時の3 m風洞の前に展示されている。奥の盾は,国際航空連盟から公認されて贈られた世界記録を示す実物である。風防は離着陸の時だけ設置して,巡航飛行の際には手動で格納された。機体の組み立ては,当時の東京瓦斯電気の大森工場が使用された。

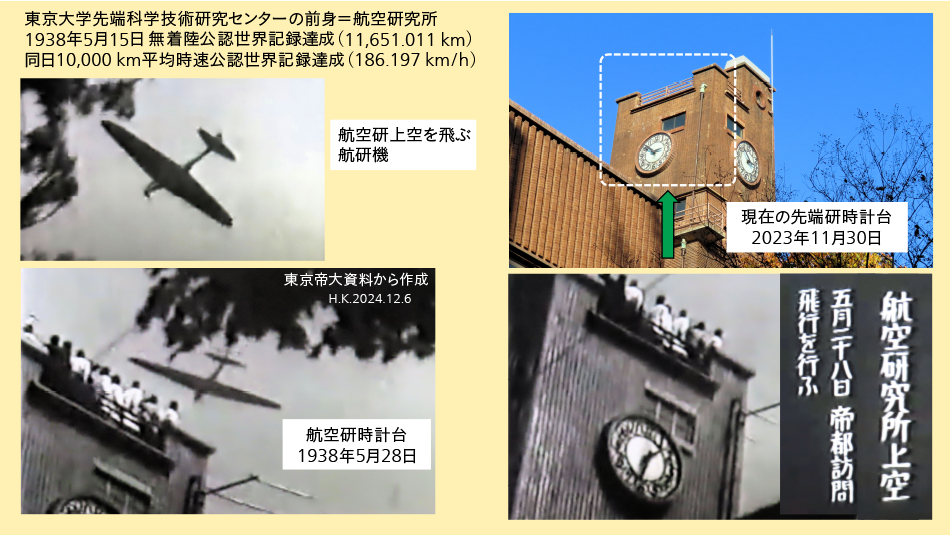

図5|航研機が二つの公認世界新記録を達成した後,航空研上空を祝賀飛行 1万kmを超える無着陸飛行距離と,平均時速の二つが国際航空連盟公認の世界記録となった。航空関係のこの種の世界公認記録は,日本においてはこれ以前にもこれ以後現在に至るまでも存在しない。この航研機の設計や実験を行った航空研の時計台に関係者が上がって,世界公認記録達成の祝賀飛行で航空研究所の上空を旋回飛行した。本郷の安田講堂時計台でも同じ旋回飛行が行われた。

1万kmを超える無着陸飛行距離と,平均時速の二つが国際航空連盟公認の世界記録となった。航空関係のこの種の世界公認記録は,日本においてはこれ以前にもこれ以後現在に至るまでも存在しない。この航研機の設計や実験を行った航空研の時計台に関係者が上がって,世界公認記録達成の祝賀飛行で航空研究所の上空を旋回飛行した。本郷の安田講堂時計台でも同じ旋回飛行が行われた。

この時計台は,現在も先端研の時計台として同じ姿を堅持している。東京大学の時計台はどれもゴシック調の左右対称設計がなされているが,先端研の時計台だけが唯一対称形を破った設計となっている。

東京帝大航研機を引き継いだ日立航空機株式会社

かつての航空研の写真や文献を調べてみると,現在も駒場第2キャンパスに現存する3 m風洞は当時と同じ場所に存在しています。現在の13号館(正門から正面の時計台)も同じです。しかし,世界記録を出した航研機を組み立てるのに必要な広さの建造物はまったく見当たりません。それを調べていくと,東京瓦斯電気工業株式会社(略称:瓦斯電)という極めて特異的な「ものつくり」集団の存在が現れるのです。1885年に東京府から瓦斯局の払い下げを受けた「東京瓦斯会社」(後の東京ガス株式会社)の機械部門が1910年に独立して,ガス器具製造から燃焼技術を応用するエンジンなどの鉄鋼製品,さらには車両製造へと進出していたのです。そこには外国から航空機の技術を学んだ後に帰国した逸材も働いていたのです。航空研はそこに目を付けました。軍需産業直属の工場ではなく,民間の技術者集団と連携したのです。長距離無着陸機用のエンジンも瓦斯電と航空研が協力して,ドイツBMW社のエンジンを大幅に改良する方向で決まりました(大幅改良後に残ったのは外側の原型だけだという証言もあります)。機体全体を組み上げるのは瓦斯電大森工場でした。「ものつくり」の粋が集まった航研機の詳細についてはここでは述べませんが,絶版ながら『写真集:航研機』(星林社,2003)に詳細な写真が多数収載されています。

この瓦斯電を吸収合併し,さらに日立航空機株式会社として新たに発足させたのが小平浪平会長の株式会社日立製作所だったことに数奇な歴史を感じます。

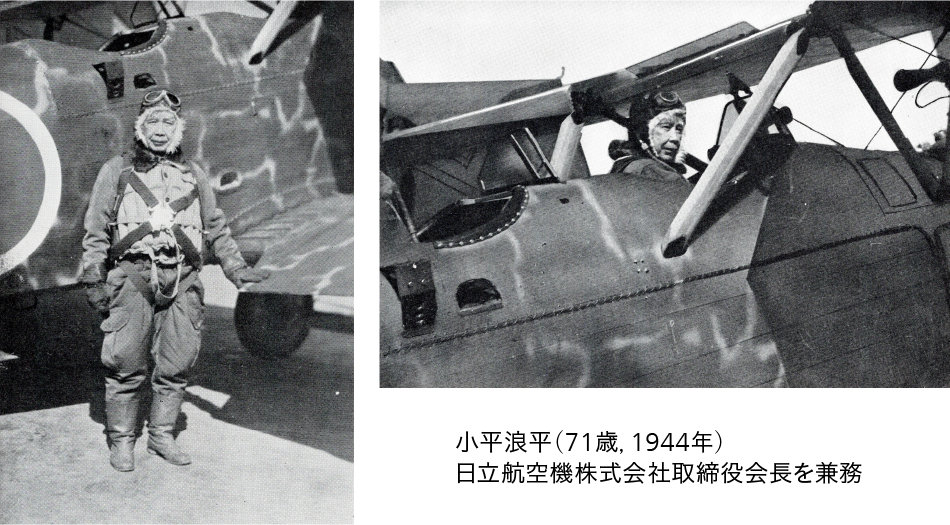

図6|日立航空機製の複葉練習機に搭乗する小平浪平 航研機が世界記録を出した直後の1939年に,小平浪平が日立航空機株式会社の取締役会長に就任し,航研機を製造した東京瓦斯電気工業株式会社を合併した。そしてこの新たな練習機を開発した。この写真は小平浪平が1944年に日立航空機羽田工場製の飛行機で,東京湾沿岸を視察したときのものである※2)。

航研機が世界記録を出した直後の1939年に,小平浪平が日立航空機株式会社の取締役会長に就任し,航研機を製造した東京瓦斯電気工業株式会社を合併した。そしてこの新たな練習機を開発した。この写真は小平浪平が1944年に日立航空機羽田工場製の飛行機で,東京湾沿岸を視察したときのものである※2)。

※2)一般に練習機とは,操縦の初歩を学ぶ簡易な機体とは異なる。例えば,航空自衛隊のブルーインパルスが使用しているT-4というジェット機も練習機だが,限界までの高度な操縦を安全に学ぶことのできる高性能機である。

日米親善の目的から始まった航研機の後継機開発における紆余曲折

終戦が近づくにつれ,航空機製造や航空研究の分野も自由が制限されていきます。

前述の航研機の後継機A-26(通称)は,朝日新聞社が航空研に設計を依頼したものです。その最初の目的は,神武天皇即位紀元(皇紀)の2600年(西暦1940年)を祝して,日米親善のために東京・ニューヨーク間無着陸飛行を成し遂げることでした。そのために,朝日新聞の頭文字と皇紀2600年から機体の名称はA-26となったのです。航空研による基本設計は,双発エンジンの美しい機体となりました。当初は,日米間の民間航空路の隆盛を夢見ていたのです。

しかし,日米間の関係が急速に悪化してプロジェクトは一度中止となりました。ところが,その類のない航続距離に目を付けた軍部の指示によって,開発プロジェクトは再開されました。製造は,陸軍飛行第五連隊立川飛行場近傍の立川飛行機※3)と指定され,設計は同社と航空研の連携の形となりました。機体の正式名称は陸軍の試作機を示す「キ77」となりました。

1941年12月7日には真珠湾攻撃が勃発しましたが,1942年に第1号機と第2号機が相次いで完成しました。1号機は,1944年に6名搭乗して新京-ハルビン-白城子の三角コースを57時間12分で1万6,435 km飛行し,周回航続距離の世界記録並びに速度国際記録を達成しました。ただし,戦時下のため国際航空連盟(FAI)未公認の記録となりました。現存している機体はありません。

- ※3)

- 1930年に立川に移転した「石川島飛行機製作所」が,1936年に「立川飛行機」と改称し,終戦までに計1万機を製造しました。戦後,同社は電気自動車の開発に着手するも,米軍に工場の接収を受け,独立した技術者は「プリンス自動車工業」を設立しました。同社は「グロリア」,「スカイライン」などを生産し,1966年に「日産自動車」と合併した。この「ものつくり」の系譜は東京大学附属宇宙航空研究所(1964年,航空研と同様に東大先端科学技術研究センターの前身)を中心とした日本初の人工衛星「おおすみ」(1970年)打ち上げ用固体ロケットの研究開発へとつながっていくのでした。

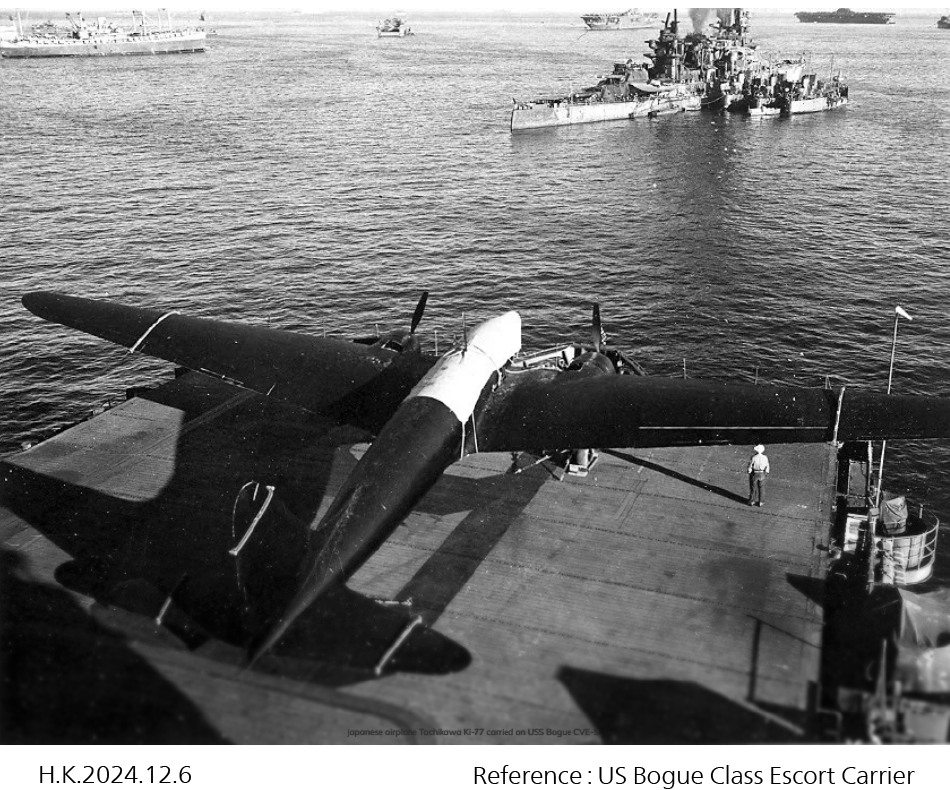

図7|米軍に接収されて運ばれるA-26(航研機の後継機) 航空研で,世界記録を出した航研機の後継機として新たに開発されたA-26の姿である(製造は立川航空機,陸軍の長距離飛行研究試作機キ77となった)。米軍が接収して分析のために航空母艦の艦首に固定し,本国に輸送する途中(この写真が撮影された後),嵐に遭って海中に投棄された。

航空研で,世界記録を出した航研機の後継機として新たに開発されたA-26の姿である(製造は立川航空機,陸軍の長距離飛行研究試作機キ77となった)。米軍が接収して分析のために航空母艦の艦首に固定し,本国に輸送する途中(この写真が撮影された後),嵐に遭って海中に投棄された。

この写真は,米海軍が保存していた公開資料に偶然写っていたA-26の姿である。A-26型機は東京からニューヨークへの無着陸親善飛行をめざして航研機を抜本的に改良したものである(途中戦争が勃発して日米関係が急速に悪化)。

なお,写真遠方にやはり偶然映っているのは,艦影から1920年に進水した戦艦長門である。活動状態で終戦を迎えた唯一の戦艦である。

湘南平塚に集った「ものつくり」先達の人々

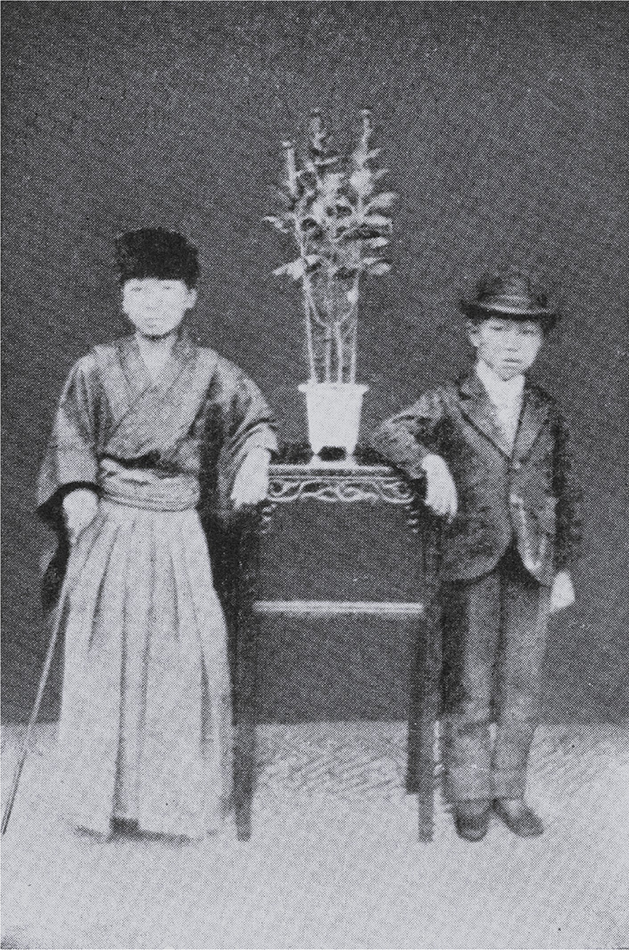

図8|小平儀平(1871年誕生)と小平浪平(1873年誕生)の兄弟 この写真が撮られた3年後の1886年,小平浪平12歳の時に放浪中の村井弦斎(当時23歳)と邂逅。しばらくは小平家にも寄宿してこの兄弟の家庭教師を務めた。気難しかったと言われる弦斎は,小平浪平を10歳年下の弟のように可愛がり,その深い交流は,弦斎が64歳で逝去した1927年まで続いた。

この写真が撮られた3年後の1886年,小平浪平12歳の時に放浪中の村井弦斎(当時23歳)と邂逅。しばらくは小平家にも寄宿してこの兄弟の家庭教師を務めた。気難しかったと言われる弦斎は,小平浪平を10歳年下の弟のように可愛がり,その深い交流は,弦斎が64歳で逝去した1927年まで続いた。

史実を詰めていくと,日立創業者の小平浪平は, 実はハードウェアの先にソフトウェアが乗って,文明は100年後に大きな飛躍を遂げることを想定していた可能性が高いのです。

小平浪平はそれを,少年期から尊敬していた村井弦斎(1864-1927)からしっかりと受け取っていたと筆者は考えます。後述するように浪平が弦斎に邂逅したのは弱冠12歳(初回の出会い)という多感な時期であり,二人の親交は半世紀も続いたのです。ハードウェアについては日立の地で着実に実行した一方で,湘南の地で理解者の高尾直三郎と共にソフトウェア概念も含む「大日立構想」に想いを馳せていたと拝察します。

村井弦斎の父である村井清(別名:村井有右衛門,1834-1894)は,徳川家に所縁ある三河吉田藩に仕える優れた漢学者でした。戊辰戦争に敗れた後,豊橋から上京して上野御徒町に住み,子息の村井寛(弦斎:1871年当時9歳)を,外国文化を学ばせるためにロシア人宣教師J.D.Kニコライ(イヴァーン・ドミートリエヴィチ・カサートキン,1836-1912)に預けます。その宣教師が再来日してニコライ堂を竣工させたのはそれから20年後でした。(その後の弦斎については第2回中編に詳述しました。)父の村井清は儒学者として渋沢栄一(1840-1931)に見いだされ,栄一の子どもたちの家庭教師を務めました。一方,いくつもの外国語に堪能な村井弦斎は,論文懸賞金と清が集めた資金で渡米し,ロシア系移民の家族に世話になりながら,米国で一年間,近代国家の文明を具に学びました。1885年(弦斎22歳)に帰国して放浪の旅人となりました(それが後に『食道楽』という明治のベストセラーを生みました)。

1887年(弦斎24歳)の時に,偶然,栃木を通った際に,小平浪平の父君の慧眼によって,家庭教師として小平家に半年間寄宿することとなりました。若き多感な日の浪平(14歳)に欧米文明を直接伝えて,爾来,1927年に弦斎が64歳で逝去するまで小平浪平の根本思想と心の支えとなりました。この数奇な歴史的事実を正確に学ばないと,巷間で云われる「日立精神」や「大黒屋会談」の正しい理解が得られないと考えます。

小平浪平翁が初版を自分で書いた年譜の1894年(浪平21歳)の項目には「4月12日 村井弦齋先生に相談して電氣工學を修ることを決意す。」と記載されています。2024年に小平浪平生誕150周年イベントが大規模に開催されましたが,筆者が気づいた範囲では,村井弦斎の名が展示パネルに登場したのは,年譜にあるこの一行だけでしたので,日立製作所の黎明期の歴史はさらに調査する必要があると思われます。

歴史的な事実を基調とした「日立精神」の再解釈

小平浪平が逝去した際(1951年78歳)に,追悼集『小平さんの想ひ出』(全356頁)が私製本として作成されました(1952年発行)。それを詳読すると,「不言実行」の人であった小平浪平の極めて重要な思想が,多くの関係者の真摯な意見と,さらに参照可能な文献類から拝察されます。それをまた歴史的事実と照合することができます。

図9|小平浪平社長と高尾直三郎日立製作所副社長 東京日立会講演会の後に撮影された(1940年3月27日)。

東京日立会講演会の後に撮影された(1940年3月27日)。

多くの歴史資料からは,小平浪平翁に心酔して「不言」,「陰徳」に徹したのが高尾直三郎であるとうかがえる。1994年には,当時の小平記念会に新たな「高尾基金」が創設された。高尾からの遺贈財産を基金とし,茨城大学大学院理工学研究科の協力の下に「市民公開講座」などの新たな事業が展開した。高尾は,茨城大学工学部の前身である多賀高等工業学校の設立をはじめ,地域教育の振興や日立市の町づくりに尽力した人物である。村井弦齋逝去後に,広大な果樹園・野菜畑・飼育場を含む弦齋邸の跡地を小平浪平と三分の一(約5,000坪)ずつ譲り受け,互いに別荘を建てた。湘南の海を眺め松風を聴きながら,「日立大構想」を,時には夜遅くまで語りあった記録がある。現在も,平塚市弦齋公園に高尾直三郎が建立した石碑には『昭和七年村井弦斎氏より此の地五千坪を譲受け,別荘を松林に建て松籟に耳を澄ませ,ここでも大日立の構想を練った。家は昭和二十年七月の空襲で皆焼けた……昭和三十九年 直。(注:直三郎の直。)』とある。

高尾直三郎は小平浪平の側面論(上司の行動を部下から客観的に見た記録)とでもいうべき文章を見事にまとめている。行動を客観的に記しているのであって,思想を論じているのではない。その謙虚さこそ小平浪平を深く理解した証であろう。

小平浪平が,東京大学からの実習生として日立に招いて以来,生涯の同志となった高尾直三郎(後に副社長)は追悼集にその敬愛の念を吐露し,また,高尾の翌年に日立へと招いた馬場粂夫(後に専務)も「日立精神といふこと」と標題を付けた文章を寄せています。

その中で,馬場粂夫も,小平浪平が極端な「不言実行」あるいは「寡言力行」でかつ陰徳の人であったが故に,何も書いたものが残っていないと述べています。馬場は貴重な日立精神そのものである小平浪平の思想を後世に残そうとしても,書き物がないので,自分で想像するしかなかったと言っているのです。実際に『小平さんの想ひ出』の中に収載されている「日立精神といふこと」には馬場粂夫の下記のような記述がみられます。

「小平さんは大変物事を要約する大家で,辞が短く冗文を書かず,それらの面から窺える人ではないから甚だわかりにくい面があった。」,「大体不言実行型で陰徳系に属し,身を持する事極めて倹素」,「元来小平さんがどうしても字は書かなかった。これは有名で私共がいくら頼んでも決して書かなかった。私もこいつは頗る頑固な人だとは思わないではなかった。」

水戸学に造詣の深かった馬場粂夫はさらに続ける。「蓋し古来『誠者天之道也,誠之人之道也』とあってこれは水戸學のモットーである。五経禮記から出たこの名句の後段の道を先一つも踏み外されなかった。」,「『打ち込め魂仕事の上に』というのは高尾さんが小平さんの真の精神を伝えんとして作られた標語で,私心を空しくして正しく努力せよ,とでも云う意味であろうか」

さらに「……小平さんの真似ではなくて……ややぬりかえて日立精神に織り込んだ。理論的には今でも少しも間違っていないとは信ずるけれども,どうも少し無理らしい。この有言実行というのは理論的に正しいという丈で,ほとんど実行できないものだというのが小平さんの精神で,又その終生寡言力行に出られた所以らしい。真似さえしていさえすれば全然誤らないが真似しないと失敗する実例だ。」と馬場粂夫は書いています。小平浪平は,12歳で村井弦斎から儒学を学び始めたので,どうしても見えない小平浪平の思想は,儒学に裏打ちされているに違いないと感じて儒学の流れを汲む水戸学(儒学を基調に水戸藩で一世を風靡した思想)を真摯に学ばれたのだと推測されます(若い頃から基礎知識はお持ちでした)。日立グループの社内で一般的に見られる「日立精神」は,小平浪平の思想を社内や後世に伝えたいと考えた馬場粂夫の尽力です。確かに,村井弦斎の父の儒学者村井清の想いは,清が家庭教師を務めた渋沢栄一の子どもたちから子孫に伝承されたと考えられます。実際,筆者の友人でもある渋沢健氏(渋沢栄一の玄孫:孫の孫)は,今も『論語と算盤』という通信を定期的に送ってくださいます。

しかし,村井清の子息である村井弦斎が家庭教師を務めた神髄は,儒学中心ではなかったのです。むしろ,その土台の上に立って世界の未来を考え,そして『二十世紀の預言』をまとめあげた思想なのです。村井弦斎の予言を基に,小平浪平と「大日立構想」を,富士山を背景に湘南の海が広がる平塚の地で100年後を見据えて議論し続けたのが高尾直三郎です。だからこそ,「日立精神」については直接書かずに,その謙虚で熱い思いが行間に滲む小平浪平側面論を書き残したのだと筆者は感じるのです。「日立精神」とは100年後の世界を客観的に見つめながら,真摯かつ地道に日々の努力を続けることかもしれません。

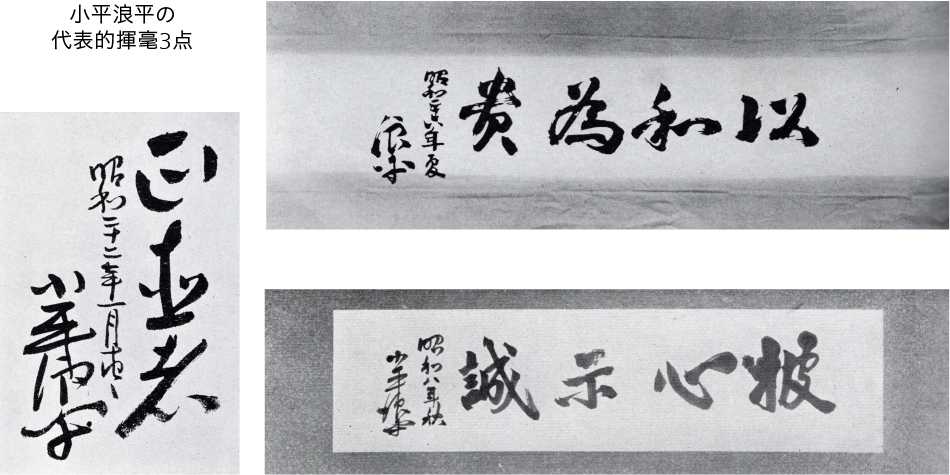

小平浪平は儒学にも素養があったにもかかわらずほとんど述べたり書いたりしていません。それは,今に残る代表的な揮毫をみても明らかです(図10参照)。

図10|今に残る小平浪平の代表的揮毫 小平浪平の書は美術的にも水準が高く優れたものであるが,本文に述べたようにほとんど公には残さなかった。右上の揮毫「以和為貴」は昭和26年(1951年)夏とあり,6月20日の公職追放解除の後に,この揮毫を手ぬぐいに染め抜いて配った。そしてその年の10月5日に永眠した。第2回後編「以和為貴」に記したように,この言葉は聖徳太子(現在の歴史教科書では馬宿の王子)の17条憲法の最初の条文である(日本書紀)。そして最後の条文17条に民主主義の根幹が説かれている。中国の礼記や論語に類似の言葉があるが,それには冒頭に「礼は」という限定があって,日本の思想とは同一ではない。揮毫された四文字は,儒教よりも仏教に近い思想である。

小平浪平の書は美術的にも水準が高く優れたものであるが,本文に述べたようにほとんど公には残さなかった。右上の揮毫「以和為貴」は昭和26年(1951年)夏とあり,6月20日の公職追放解除の後に,この揮毫を手ぬぐいに染め抜いて配った。そしてその年の10月5日に永眠した。第2回後編「以和為貴」に記したように,この言葉は聖徳太子(現在の歴史教科書では馬宿の王子)の17条憲法の最初の条文である(日本書紀)。そして最後の条文17条に民主主義の根幹が説かれている。中国の礼記や論語に類似の言葉があるが,それには冒頭に「礼は」という限定があって,日本の思想とは同一ではない。揮毫された四文字は,儒教よりも仏教に近い思想である。

図左の揮毫は,公職追放の年(1947年)の正月に書いた「正直者」である。

右下の揮毫は,還暦を迎える数か月前の1933年秋に書かれた「披心示誠」であるが,これも日本の思想からきている。

富士山を光背に太平洋を望む湘南平塚の地

小平浪平の生涯の師であった村井弦斎は平塚の地を好みました。そこは100年単位の未来構想を育むには最適の場所だったのでしょう。坂東舜一が旧日本軍から一定の距離を置くために起こした日本国際航空工業株式会社も,それまでの瀬戸内海や琵琶湖に近かった拠点から初めて離れて,平塚の地に工場と研究所を新たに作りました。

この二人が平塚の地で,直接話し合ったという記録には,まだ,遭遇していません。しかし,筆者が坂東舜一氏に初めてお目にかかった際,日立製作所には強い親近感をお持ちでした。

平塚に5万坪の敷地を見つけて新工場と新研究所を設立する前に,下見をすれば必ずそこには村井弦斎と小平浪平の名に出会わないはずはありません。航空研の航研機は当時の郵便切手にもなりましたし,新会社のテーマを可変ピッチプロペラと決めた際には,詳細な基礎検討は航空研の風洞を用いてなされました。同じ風洞を用いて世界公認記録を作った航研機の実機製造を担当した東京瓦斯電気工業は,小平浪平が日立航空機として再発足させ会長を務めました。日立羽田工場で製造された練習機の原型は,坂東舜一と深い関係があります。飛行服に身を固めてその練習機で東京湾上を飛んだ小平浪平の決意に満ちた姿は民間航空の夢につながってくるように感じます(図6参照)。

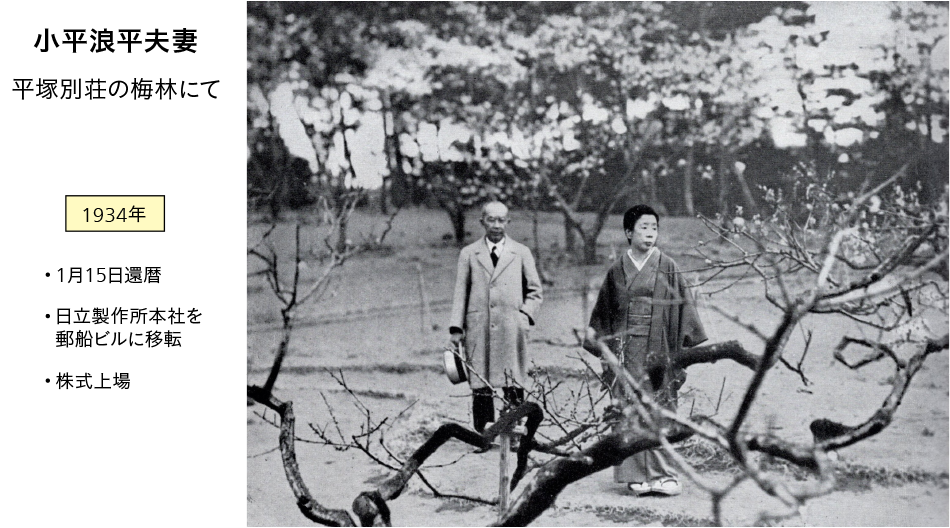

図11|小平浪平が大日立構想を思惟した平塚別荘での夫妻 小平浪平年譜には下記のように記載されている。

小平浪平年譜には下記のように記載されている。

1932年(59歳) 平塚別荘新築落成。 1936年(63歳) 2月22日 株式会社大阪鉄鋼所を買収。 2月29日 株式会社大阪鉄鋼所(日立造船株式会社※4))

取締役会長に就任 日立製作所は,海運・造船分野に参入し,次に航空分野に参入した。大日立構想の一端と拝察されるが,詳細はまだ確認がとれていない。

※4)株式会社大阪鉄工所は明治末期には日本三大造船所の一つであった。1943年に日立造船株式会社と社名変更。さらに2024年にカナデビア株式会社へと社名変更した。

今回は創業者小平浪平自身が考えていた大日立の構想を,歴史上の事実から垣間見ることを試みました。創業時の国産化という考えはあくまで出発点であって,100年後の情報化の時代までを見据えていたのが小平浪平であったと考えられるのです。

図12|旭が昇る常陸の海と旭が昇る湘南大磯の海 常陸の海(左図)から昇る朝日は,大洗や夏海海岸,そして大甕の灯台から見てもどれも美しい。何か深い情緒がある。日立製作所の黎明期から現在に至るまで,多くの「ものつくり」の技術者がさまざまな想いをもって朝日を眺めてきたことは想像に難くない。

常陸の海(左図)から昇る朝日は,大洗や夏海海岸,そして大甕の灯台から見てもどれも美しい。何か深い情緒がある。日立製作所の黎明期から現在に至るまで,多くの「ものつくり」の技術者がさまざまな想いをもって朝日を眺めてきたことは想像に難くない。

湘南の海から昇る朝日(右図)は,趣が異なる。常陸の海が外海であるのに比べ,湘南大磯の海は相模湾に囲まれた内海である。しかし,富士の高嶺を背にして臨む太平洋を数多くの政治家や文化人たちが見つめてきたのである。

小平浪平は逝去の年に日立に戻り,「和を以て尊となす」という聖徳太子の17条憲法の第1条の言葉を染めた手ぬぐいを日立の人々に贈っています。これは儒教からきているとされることがありますが,意味を精査すると実際には日本で作られたもので,中国の文例とは異なります。また,背景にある17条目は,「夫事不可独断・必興衆宜論」(重大なことは独断不可・多くの人々との議論が必須)であり,民主主義の根幹を示した条文は,今までに何度か触れてきたエマ・ロスチャイルド先生の夫君であるアマルティア・セン先生から日立製作所創立100周年の記念講演会で教えていただきました。セン先生のアマルティアという名前はインドの大詩人であるタゴールが付けてくださったそうです。そのタゴールから聖徳太子17条の意味を教えてもらったとのことでした(第2回後編:日立製作所の創業100周年記念講演会)。

村井弦斎の死後,その土地を弦斎夫人の申し出によって,既存施設のなかった部分を小平浪平と高尾が半分ずつ購入し,それぞれの別荘を建てたのです。平塚市には現在でも,「弦斎通り」や「弦斎公園」が残っています。そこは食文化を大切にする日本を代表する文化人が集い,日立と同じ太平洋を望みながら日本の将来を真剣に考えたと拝察されるのです。村井弦斎が原稿を書いたと考えられる有名な『20世紀の預言』も,科学技術庁が科学技術白書でその正確さの驚異を言及したものに,当時まだ実現されていなかった「買物便法」というのがあります。情報社会の今であるからこそ最近それは当たり前になりました。私たちはスマートフォンで欲しい商品を選び,それが家庭にすぐに配達されるのです。ハードウェアとソフトウェアが確り組み合わされた概念です。正に現在の日立事業とも符合する概念だと思われます。

坂東舜一(民間航空実践者),川田三治(航空研所長),小平浪平(日立創業者)の想いのつながり

「ものつくり」の心を歴史的に調べてきて,最初にはまったく予想しない事柄に辿り着きました。終戦の直前,開拓者魂と自由を求めた三者が,航空機を通じて関係を持ったのです。終戦が近づくにつれ,芸術家や科学者・技術者を含むすべてが戦争に動員され,個人の自由や人権がなくなっていきました。その中で,坂東舜一は軍制が顕著になった航空機業界に対峙し,新たに調達した資金によって,道義的に許される人数の仲間を連れて,手塩にかけてきた川西航空機を円満に離れたのです。新しい会社は「日本国際航空工業株式会社」でした。そこでは現在の先端研に残る3 m風洞を用いて,航研機のプロペラ開発担当であった川田三治教授(後の航空研所長)と詳細検討し,世界に冠たる可変ピッチプロペラ機構の研究開発を行いました。高速でプロペラのピッチを反転まで制御できると,極めて小さな半径の旋回が可能となり,また,離陸・着陸距離や燃料消費効率が大幅に改善するのです。世界トップの可変ピッチを実現した記録は,航空史にも欠落している部分だと航空評論家の小森郁雄が記載しています。それは日立航空機で開発された機体にも搭載された可能性があります。戦前には,日立製の「初風」110馬力エンジン(日立航空機・日産自動車により開発)や,さらに大型の航空機エンジンは世界のトップ水準にありました。

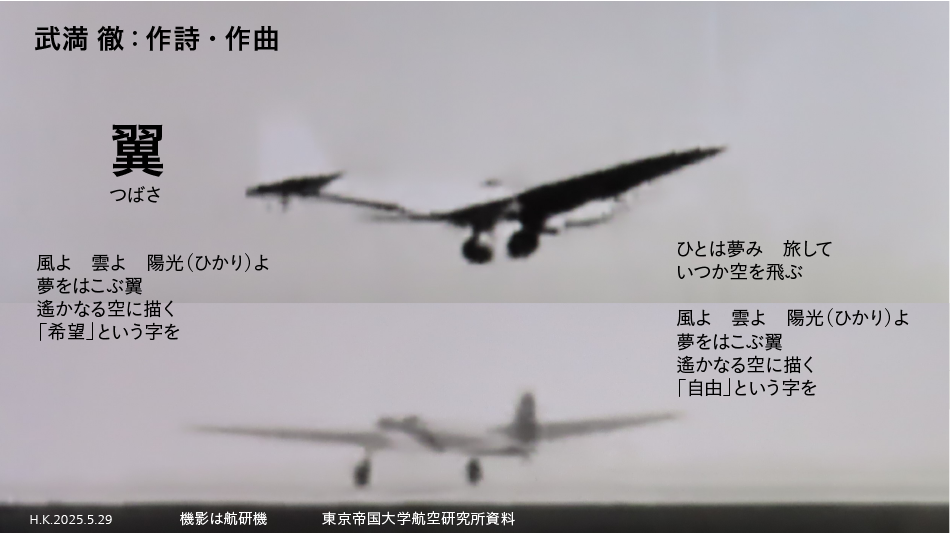

三者三様で,素晴らしい仕事を成し遂げてきましたが,その心に共通するものは,武満徹作詞作曲の『翼』という曲に現れているように感じます。そこに流れるのは「ものつくり」の心です。

武満徹は次のように述べています。

「きっと多くの方が,なぜクラッシックの,しかも小難しい現代音楽を書いている作曲家がこんなアルバムを作ったりするのか,不思議に思われただろう。

『翼』という歌にも書いたように,私にとってこうした営みは,『自由』への査証を得るためのもので,精神を固く閉ざしたものにせず,いつも柔軟で開かれたものにしておきたいという願いに他ならない。」

図13|『翼』という詩 武満徹(1930-1996)は日本人で最も海外に知られた作曲家の一人であった。武満は歌曲も残しているが,自ら作詞した作品は少ない。その美しい旋律とともにこの作品はすべての科学技術や「ものつくり」に通じる人間の夢,希望と自由を表現しているように思われる。

武満徹(1930-1996)は日本人で最も海外に知られた作曲家の一人であった。武満は歌曲も残しているが,自ら作詞した作品は少ない。その美しい旋律とともにこの作品はすべての科学技術や「ものつくり」に通じる人間の夢,希望と自由を表現しているように思われる。

この曲は,脳卒中と失語症で闘病する元曲技飛行士の女性を描いたアーサー・コピットの演劇「ウイングス」のために作られた(1982年)。

イノベーション・世界経済・戦争の関係

第3回後編では,「ものつくり」の本質はどこにあるかを考えてきました。

2025年は日本にとって終戦後80年の節目の年でもあります。航空分野の黎明期にあって,航空分野の最先端は常に戦争との関係が深かったと思われがちですが,その歴史を調べていくと,必ずしもそうではなかったことが浮上してきました。

第二次世界大戦の末期にあって,科学技術はもちろん,文化や芸術の分野までプロパガンダに動員されていった中で,航空研は終戦まで文部省に直属し,軍用機の研究開発に特化することなく,最後まで100年後の人類社会を考え,民間航空と科学技術や「ものつくり」に傾注した人々が存在したという事実は,深い示唆と希望を与えてくれると思います。坂東舜一氏の夢であったパラオまでの長距離民間航空路が1940年に初めて開通し,皇紀2600年を記念して日米親善を目的とした東京-ニューヨーク間の民間航空路を可能とする新たな航続距離を確保するための航研機A-26の開発に航空研が取り組みはじめた時点に同期するかのように,1940年,極秘にされていた真珠湾攻撃が突然実行された歴史については,心から残念に思います。

公益社団法人日本工学アカデミー(EAJ:The Engineering Academy of Japan)は,政策提言委員会プロジェクトとして,「人類の安寧とより良き生存を目指した工学倫理と工学教育に関する調査研究」を2023年から続けています。

EAJ報告書2024-01「来るべき未来の工学倫理と工学教育に関する調査研究」成果報告書

また,先端研と高野山金剛峰寺が深く連携した「高野山会議2024」と「高野山会議2025」の中で実施した「Why War? 人はなぜ戦争をするのか?」のセッションは大きな反響を呼びました。

https://www.brain.rcast.u-tokyo.ac.jp/koyasan/wp-content/uploads/2025/03/koyasan2024-report.pdf

https://www.brain.rcast.u-tokyo.ac.jp/koyasan/koyasan2025/セッション04/

終戦80年を迎えた2025年,朝日新聞社は本紙8月16日の朝刊で二つの社説を並列して掲載しました。一つは「終戦の日と首相:平和国家 未来像語る時」,一つは「高野山で考える:なぜ戦争をするのか」です。

これからの倫理・教育として,「イノベーション・世界経済・戦争」に取り組むべき必然性が,少しずつ明らかになりつつあります。

コラム:日本伝統の飛行艇を世界の森林火災消火の切り札に

図14|米国ロサンゼルス近郊の森林火災と飛行艇の潜在的可能性 2025年正月の一月近く燃え続けた米国カリフォルニア州の森林火災は,強風により拡散し,海外に近いパリサイド市を焼き尽くし,雨が降るまで消せませんでした。消火にあたって多くの消火栓を同時使用したため水が出なくなり,消防飛行機が活躍しました。エヴァーグリーン社の747スーパータンカー(ボーイング社の通称ジャンボ機を改造,一度に74 tの水を搭載)は世界最大級の消防飛行機ですが,山間部の低空飛行や長い滑走路と水の積み込み時間など,その活用は必ずしも現実的ではありませんでした。米国内だけでなく,カナダのカナディア社のCL215消防飛行艇(ボンバルデアCL415を含む)2機も救援消火にあたりました。この飛行艇は,双発の中型機ながら消防飛行艇仕様では約6 tの水を12秒間で取水できて小回りが利き,世界中で使用されてきた実績があり,旅客機仕様では30名が収容できます。

2025年正月の一月近く燃え続けた米国カリフォルニア州の森林火災は,強風により拡散し,海外に近いパリサイド市を焼き尽くし,雨が降るまで消せませんでした。消火にあたって多くの消火栓を同時使用したため水が出なくなり,消防飛行機が活躍しました。エヴァーグリーン社の747スーパータンカー(ボーイング社の通称ジャンボ機を改造,一度に74 tの水を搭載)は世界最大級の消防飛行機ですが,山間部の低空飛行や長い滑走路と水の積み込み時間など,その活用は必ずしも現実的ではありませんでした。米国内だけでなく,カナダのカナディア社のCL215消防飛行艇(ボンバルデアCL415を含む)2機も救援消火にあたりました。この飛行艇は,双発の中型機ながら消防飛行艇仕様では約6 tの水を12秒間で取水できて小回りが利き,世界中で使用されてきた実績があり,旅客機仕様では30名が収容できます。

4発のUS-2が消防飛行艇と避難用に再設計されると,他の飛行艇と比較して,取水能力や救難時の収容能力だけ見ても倍増できる可能性が高いです。

地球温暖化に伴い増加が見込まれる今後の森林火災への対策を考えると,高性能消防飛行艇が切り札となることが考えられます。

コラム:関東大震災直後に東京湾に着水した救難飛行艇

前述した坂東舜一が,関東大震災と同時に関西から清水湊経由で飛行艇を派遣した事実は記載があります。日本航空株式会社(現在のJALとは無関係)が創立されたのが,1923年4月でしたが,その年の9月に関東大震災が起きました。継承前会社からの開発により,その年7月に民間航空路に就航したばかりの5機のうち,坂東舜一取締役支配人は2機の飛行艇に特派記者団を乗せて直ちに関西から清水湊経由で東京湾に向かわせました。燃え盛る横浜・東京上空を通って品川海岸に着水し,記者たちを降ろすとすぐに救難活動を開始しました。坂東氏自らも別の飛行艇にて震災翌日に東京湾品川沖に着水して水上滑中,周囲に無数の流木があるので操縦士に注意を促したところ,それは大量の犠牲者の方々だったそうです。それから18日間,郵便物の空輸に協力し,計6万通の郵便物を東京湾から清水港(鉄道との接続点)に配達したとのこと。日立製作所の小平浪平も,収益を度外視して東京の電力・鉄道の復興に全力を挙げた事実は,すでにこの連載の中で記載しました。

飛行艇が災害時に極めて有効であることは,すでに関東大震災の時に実証されていたのです。